在社交媒体深度渗透日常生活的当下,“手机说说”作为轻量化社交表达场景,其点赞数量已成为衡量内容影响力的重要指标。随之兴起的“刷赞精灵”类工具,宣称能快速提升说说点赞数,满足用户的社交认同需求。但刷赞精灵在手机说说上刷赞的效果真的可靠吗?这一问题需要从技术原理、平台机制、用户价值等多维度拆解,而非简单以“有效”或“无效”论断。

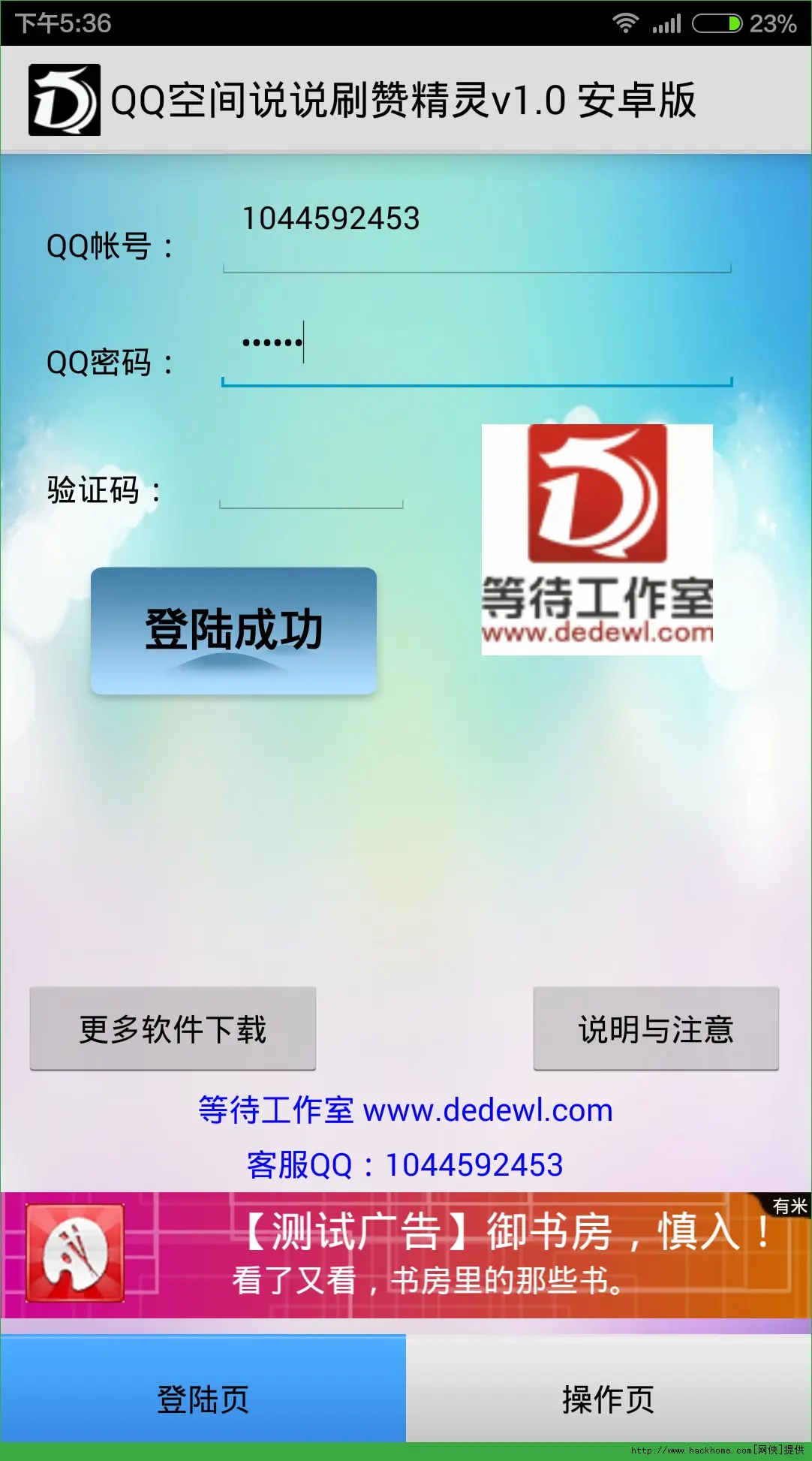

刷赞精灵的核心逻辑是通过模拟真实用户行为或利用平台接口漏洞,在短时间内为指定说说集中导流点赞。从技术实现看,其路径可分为三类:一是基于模拟器的批量操作,通过虚拟手机环境自动执行点赞指令;二是对接第三方数据接口,调用非真实用户的“僵尸号”进行点赞;三是利用平台算法漏洞,通过特定触发机制诱导真实用户误触点赞。理论上,这些技术确实能在短期内提升点赞数字,但“效果可靠”的判断标准,不应仅停留在数字增长,更需考量效果的稳定性、安全性及长期价值。

从效果稳定性来看,刷赞精灵的“可靠性”正面临严峻挑战。主流社交平台早已构建起完善的反作弊系统,通过用户行为轨迹分析(如点赞频率、设备指纹、IP地址分布)、内容互动逻辑检测(如无浏览点赞、非活跃账号异常互动)等手段,精准识别虚假流量。以“手机说说”场景为例,平台对短时间内突增的点赞尤为敏感——若一条普通说说在1分钟内获得数百点赞,且点赞账号多为新注册、无动态、无头像的“僵尸号”,系统会直接判定为异常并触发风控机制,轻则删除虚假点赞、限制流量推荐,重则冻结账号权限。事实上,许多用户反馈使用刷赞精灵后“点赞数一夜清零”或“说说被限流”,正是平台反制的结果。这种“数字泡沫”的瞬时性与不稳定性,使得刷赞效果如同沙上建塔,难以持续。

安全性风险则进一步削弱了刷赞精灵的可靠性。多数非官方刷赞工具需用户授予其手机操作权限,甚至要求登录社交账号,这背后潜藏着多重隐患:一是隐私泄露,工具开发者可窃取用户通讯录、聊天记录等敏感信息;财产风险,部分恶意软件会后台扣费或盗支付密码;账号安全,共享账号密码可能导致整个社交账号被盗用。更值得警惕的是,部分刷赞精灵本身携带木马程序,一旦安装,手机便沦为“肉鸡”,不仅个人隐私暴露无遗,还可能被用于传播虚假信息或实施网络诈骗。这种以“效果”为代价换取的安全危机,显然与用户追求点赞的初衷背道而驰。

更深层的矛盾在于,刷赞带来的“虚假繁荣”与社交价值的本质相悖。社交媒体的核心价值在于连接真实用户、传递有效信息,而点赞作为互动反馈,其意义在于表达真实认同。当点赞数字通过刷赞精灵被人为放大,反而会扭曲内容价值的判断逻辑——创作者可能沉迷于虚假数据反馈,忽视内容质量提升;普通用户则可能因“点赞数崇拜”陷入社交焦虑,误以为数字等于影响力。事实上,平台算法早已开始“去泡沫化”,更倾向于推荐能引发真实评论、转发、收藏的高质量内容,而非单纯依赖点赞数的“数字爆款”。刷赞或许能带来短暂的虚荣满足,却无法转化为真实的社交影响力,甚至因数据异常导致内容被算法降权,得不偿失。

从趋势看,随着平台监管趋严和用户理性回归,刷赞精灵的生存空间正被急剧压缩。一方面,各大平台持续升级反作弊技术,AI行为分析、图灵测试验证等手段让虚假流量无所遁形;另一方面,用户对“真实社交”的诉求日益强烈,过度追求点赞数字的行为逐渐被唾弃,更多人开始关注内容本身的价值和人际互动的温度。这种趋势下,依赖刷赞获取“效果”无异于饮鸩止渴,不仅不可靠,更可能让用户陷入“刷赞-依赖-失效-再刷”的恶性循环。

归根结底,刷赞精灵在手机说说上刷赞的效果,本质上是一种不可持续的“数字幻觉”。它或许能在短期内伪造点赞数字,却无法通过平台风控检测、无法保障用户安全、更无法转化为真实的社交价值。对于真正希望提升社交影响力的用户而言,与其寄望于工具的“捷径”,不如回归内容创作的本质——用心打磨能引发共鸣的优质内容,积极与真实用户互动,用真诚和实力赢得自然的点赞与认可。毕竟,社交的本质是“连接”而非“数字”,唯有真实,才能让每一份点赞都充满意义。