刷赞网真的有免费福利可以免费领取吗?用户评价又是否真实可信?这是许多想在社交媒体快速提升流量的用户心中的疑问。随着短视频、社交平台成为品牌和个人展示的核心阵地,“点赞数”作为直观的数据指标,催生了大量“刷赞网”的涌现。它们以“免费福利”“零成本涨粉”为噱头,吸引用户注册尝试,但背后隐藏的真实逻辑与用户口碑,却往往被华丽宣传掩盖。要解开这个谜团,需从平台运营逻辑、福利本质、用户评价生态三个维度深入剖析。

一、“免费福利”的诱饵:流量焦虑下的商业套路

刷赞网的核心业务是为用户提供社交媒体账号的“数据美化”服务,包括点赞、评论、粉丝、播放量等,其目标用户主要是急于提升账号权重的个人博主、小微企业主,或是追求虚荣心的普通用户。这类平台打出“免费领取100赞”“注册送粉丝体验”等福利广告,本质是典型的“低门槛获客”策略。

从商业逻辑看,“免费”并非无成本。刷赞网的流量来源多为“黑产账号”——通过非正规手段批量注册的僵尸号,或通过破解平台规则模拟的虚假互动。这些账号本身几乎没有维护成本,平台用少量“免费福利”吸引用户授权社交账号(如微信、抖音、小红书等),实则是在收集用户隐私数据,为后续的付费转化铺路。用户在领取“免费100赞”后,往往会被强制观看广告、邀请好友,或被引导购买更昂贵的套餐,否则福利随时可能失效。这种“免费”更像钓鱼的鱼饵,目的是让用户陷入“先尝甜头再被收割”的消费陷阱。

更深层次看,这类福利的诞生源于当下社交媒体的“流量焦虑”。平台算法偏爱高互动内容,用户自然将点赞数视为“受欢迎”的证明,刷赞网恰好利用了这种心理。但事实上,虚假流量无法带来真实转化——商家可能为“10万赞”支付费用,却换不来一个实际客户;个人博主可能沉迷于“千赞”的虚假繁荣,却忽略了内容质量的提升。“免费福利”的本质,是用短期数据幻觉掩盖长期价值损耗的商业套路。

二、用户评价的两极:短期“好评”与长期“差评”的割裂

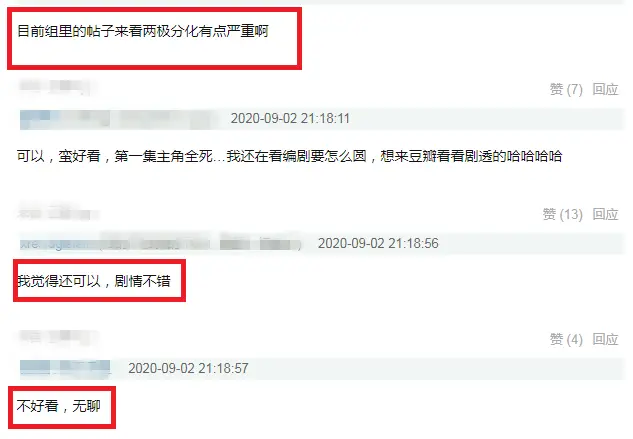

刷赞网的用户评价呈现明显的两极分化,这种分化并非源于体验差异,而是评价主体与时间维度的割裂。

短期内,部分用户会给出“五星好评”,理由通常是“确实收到了赞”“到账速度快”。这类评价多来自两类用户:一是被平台引导的“托儿”,通过小额返利或额外福利换取好评;二是未察觉风险的尝鲜用户,他们在领取福利时未授权敏感信息,或未遭遇账号异常,因此觉得“划算”。但这类“好评”往往缺乏细节——不提是否需要邀请好友、是否被强制关注其他账号,更不会说明福利失效后的维权过程。

随着时间推移,负面评价逐渐占据主流,集中在三个痛点:福利兑现难、账号安全风险、客服失联。有用户反映,承诺的“1000条免费评论”到账后仅显示几十条,剩余任务以“系统维护”“审核失败”为由无限期拖延;更有用户在授权账号后,发现社交平台频繁收到垃圾私信,甚至被盗取联系人信息发布广告。当用户要求退款或解决问题时,客服要么敷衍回复“24小时内解决”,直接消失,要么以“用户违规操作”为由拒绝承担责任。在黑猫投诉等平台上,“刷赞网诈骗”“账号被盗”的投诉案例比比皆是,且多数投诉因平台无法提供有效客服而石沉大海。

值得注意的是,刷赞网会通过技术手段压制负面评价。例如,在自身平台或合作网站上删除差评,用虚假的“用户晒单”刷屏,甚至诱导用户签署“保密协议”后才兑现福利。这种“信息茧房”让潜在用户难以看到真实口碑,进一步加剧了评价的失真性。用户评价的割裂,本质是平台用短期利益收买好评,用长期风险透支信任的结果。

三、行业趋势与用户选择:拒绝虚假,回归真实价值

随着社交媒体平台对流量造假打击力度加大,刷赞网的生存空间正被急剧压缩。抖音、小红书等平台已上线“异常流量识别系统”,对短时间内突增的点赞、关注进行限流或封号;微信、微博也通过用户举报机制,清理批量营销账号。这意味着,用户即便通过刷赞网获得“免费福利”,也可能面临“数据清零”“账号冻结”的代价,所谓“免费”的成本远超想象。

从行业趋势看,合规化、内容化才是社交媒体发展的正道。品牌方逐渐意识到,1000个真实粉丝的互动价值,远高于10万个虚假点赞;个人博主也开始注重内容深度,而非沉迷于数据攀比。刷赞网试图用“免费福利”维持的虚假繁荣,正在被真实社交生态所淘汰。

对普通用户而言,与其纠结“刷赞网是否有免费福利”,不如建立理性认知:社交媒体的核心是“连接”,而非“表演”。与其花时间领取可能带来风险的“免费赞”,不如优化内容质量、真诚与粉丝互动——这才是获取长期流量的唯一捷径。面对刷赞网的宣传,需牢记“天下没有免费的午餐”,任何需要授权个人信息、强制分享的任务,都可能是陷阱;对用户评价则要多维度核实,优先选择第三方投诉平台的真实反馈,而非平台自身的“精选好评”。

刷赞网的“免费福利”如同海市蜃楼,看似唾手可得,实则暗藏风险。用户评价的两极分化,正是平台用短期利益收割信任、用长期风险透支口碑的真实写照。在流量造假日益被抵制的今天,唯有拒绝虚假诱惑,回归内容本质,才能在社交媒体的浪潮中立足。毕竟,真正的“福利”,从来不是别人施舍的点赞,而是自己创造的价值被看见。