2020年,一场突如其来的疫情让线上社交成为连接人与人、人与社会的主要纽带,而“刷赞现象”在这一年以前所未有的规模盛行。从朋友圈的“点赞之交”到短视频平台的“百万赞神话”,再到电商评论区的“刷单好评”,刷赞行为已渗透到网络生活的各个角落。这种以虚假数据堆砌的“社交狂欢”,表面上看是流量经济的产物,实则对网络环境的真实性、社会风气的价值导向构成了系统性挑战。刷赞现象的本质,是真实社交价值与数据泡沫的冲突,其背后折射出的是网络生态信任危机与社会价值扭曲的双重困境。

网络生态的信任危机:当“社交货币”沦为数据游戏

点赞,本是网络社交中最基础的互动符号,代表着用户对内容的认可与共鸣,如同现实世界中的“点头致意”,是维系社交关系的“软货币”。然而2020年刷赞现象的盛行,却让这一“社交货币”严重贬值。在流量经济的驱动下,点赞数被异化为衡量内容价值的唯一标准,催生了“刷赞工作室”“流量造假产业链”。这些产业链通过技术手段批量制造虚假点赞,让一条普通动态能在短时间内收获“999+”,让一个新注册账号也能拥有“十万粉丝”。

这种数据泡沫直接破坏了网络环境的真实性。当用户发现“百万赞”的视频可能只有真实千次播放,“五星好评”的商家可能全是刷单账号时,对平台内容的信任度便会直线下降。更严重的是,虚假点赞会扭曲平台的算法推荐机制。以短视频平台为例,算法往往将高赞内容优先推送,而刷赞内容因缺乏真实互动(评论、转发、完播率低),实际上并未获得用户的真实认可,却占用了本应属于优质内容的流量资源。这导致“劣币驱逐良币”——真正有深度、有价值的内容因点赞数不足被淹没,而低俗、猎奇的内容通过刷赞获得曝光,形成“流量至上”的恶性循环。网络环境的信任基础,就在这种虚假数据的狂欢中被逐渐侵蚀。

社会风气的价值扭曲:“流量至上”如何侵蚀公共理性

2020年,随着直播带货、知识付费等模式的爆发,点赞数与商业利益、社会声望直接挂钩,刷赞现象从单纯的“社交虚荣”演变为“价值投机”。在“流量=金钱=成功”的逻辑驱动下,越来越多的人开始将刷赞视为“捷径”:学生为获得同学点赞伪造“完美生活”,商家为提升销量刷单好评,甚至部分媒体为追求“爆款”而刷赞引导舆论。这种风气向社会传递了一个危险的信号:真实的价值创造不如虚假的数据包装,内容的深度不如点赞的数量。

对社会价值观尚未成熟的青少年而言,这种扭曲导向的危害尤为显著。在社交媒体上,“点赞数=受欢迎度”的认知被强化,青少年为了获得更多点赞,开始刻意模仿“网红人设”,过度美颜、摆拍、制造“人设剧本”,甚至编造虚假经历。2020年曾有网友曝光“00后刷赞兼职”,有中学生为了“成为校园红人”,花费零花钱购买点赞服务,导致价值观被“流量至上”的畸形逻辑裹挟。更值得警惕的是,当刷赞行为从个人行为演变为行业潜规则时,社会对“真实”的容忍度会不断降低——学术研究追求“论文引用量”而数据造假,新闻报道追求“阅读量”而标题党泛滥,公共讨论中“点赞数多”的观点被视为“真理”,而理性声音因缺乏流量而被忽视。这种“以量代质”的价值取向,正在侵蚀社会的公共理性与批判性思维。

商业逻辑的异化:从“用户价值”到“数据游戏”的背离

2020年,直播电商、短视频带货成为消费市场的新引擎,而点赞数作为“用户认可度”的直接体现,被商家视为吸引消费者、获取投资的重要依据。然而,刷赞现象的盛行,却让这一商业逻辑走向了异化。一方面,商家通过刷赞制造“虚假繁荣”,误导消费者决策——例如,某美妆品牌在直播间刷赞“10万人在线”,实际观看量不足千人,消费者因“高人气”盲目下单,最终导致产品质量与宣传不符的投诉激增。另一方面,资本市场对“流量数据”的过度追捧,让刷赞成为企业“包装业绩”的手段。2020年曾有创业公司因“千万粉丝账号”被曝粉丝数据造假,导致投资方撤资,企业陷入危机。

这种异化对商业生态的长期伤害是致命的。当平台、商家、消费者都沉浸在“数据泡沫”中时,市场的“优胜劣汰”机制便失灵了。真正注重产品质量、用户体验的企业,因缺乏“刷赞资源”而难以获得曝光;而擅长“数据造假”的企业却能轻松获得流量与资本,最终导致“劣币驱逐良币”。更严重的是,刷赞行为会破坏平台的商业信誉。当用户发现平台的“热门榜单”“推荐内容”存在大量刷赞数据时,对平台的信任度便会下降,甚至转向其他竞争平台。2020年某短视频平台因“刷赞门”事件导致用户流失量激增,正是商业逻辑异化的直接后果。

个体心理的异化:当“点赞焦虑”绑架真实表达

2020年,随着社交媒体的深度渗透,“点赞数”逐渐成为个体自我价值感的重要来源。用户发布一条动态后,下意识会刷新点赞数,点赞数少会产生“社交挫败感”,点赞数多则会获得短暂满足。这种“点赞焦虑”催生了“刷赞依赖”——有人为了维持“高人气”而购买点赞服务,有人因害怕“点赞数少”而不敢发布真实想法,甚至有人将“点赞数”作为衡量人际关系好坏的标准。

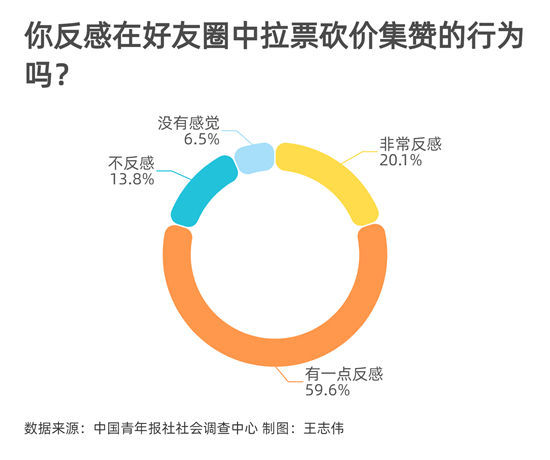

更值得反思的是,刷赞现象让个体表达从“自我抒发”异化为“表演迎合”。为了获得更多点赞,用户开始刻意迎合大众喜好:发布“安全”的内容(避免争议)、模仿热门的套路(跟风拍短视频)、隐藏真实的情绪(只展示“完美生活”)。这种“表演型社交”让个体逐渐失去真实的自我,陷入“点赞数=自我价值”的心理陷阱。2020年的一项调查显示,超过60%的受访者表示“会因为点赞数少而删除动态”,近30%的受访者承认“曾购买点赞服务”。这种心理异化,正在让社交媒体从“连接人与人”的工具,变成“绑架个体”的枷锁。

2020年刷赞现象的盛行,绝非单纯的“网络乱象”,而是网络生态、社会价值、商业逻辑与个体心理交织的系统性挑战。它破坏了网络环境的真实性,扭曲了社会风气的价值导向,异化了商业竞争的逻辑,更绑架了个体的真实表达。要破解这一困境,需要平台重建“以质为先”的算法机制,社会树立“拒绝流量崇拜”的价值共识,个体找回“真实表达”的勇气。唯有如此,网络空间才能回归“内容为王”的本质,社会风气才能重拾“价值理性”的基石。