B站刷点赞的行为正在悄然改变平台的内容生态逻辑,这种看似无碍的“流量操作”,实则对视频推荐机制和用户信誉体系产生了双重冲击。作为以算法驱动为核心的内容平台,B站的推荐系统高度依赖用户行为数据,而点赞作为最直接的内容反馈信号,其真实性直接决定了算法能否精准匹配内容与用户需求。当刷点赞行为大规模出现时,这一核心数据源的可靠性被削弱,进而引发从内容分发到用户信任的连锁反应。

视频推荐机制的数据污染与效率损耗

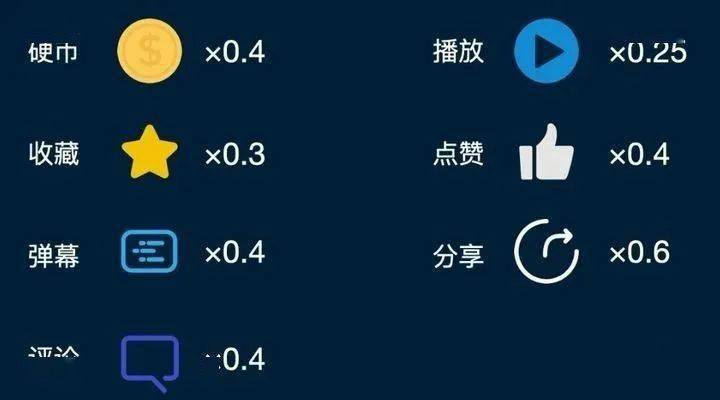

B站的推荐算法本质上是基于用户行为偏好的“协同过滤”系统,它会综合分析点赞、投币、收藏、评论、完播率等多维度数据,构建用户画像与内容标签的匹配模型。其中,点赞行为因其操作成本低、反馈直接,在算法权重中占据重要位置——通常被视为用户对内容“兴趣度”的即时表达。然而,刷点赞行为通过批量制造虚假点赞数据,直接污染了这一核心数据源。例如,某条质量平平的视频因刷赞获得数万点赞,算法会误判其“高价值”,进而将其推送给更多用户;但当真实用户点击后发现内容与预期不符(如低完播率、零评论),算法的“信任度”会迅速下降,这种“数据噪音”导致推荐系统陷入“虚假高赞-用户弃用-算法降权”的恶性循环。

更深层的矛盾在于,刷点赞行为扭曲了内容创作的激励导向。当创作者发现“刷赞比优质内容更能获得流量”时,会逐渐放弃对内容质量的打磨,转而投入资源购买虚假数据。这种劣币驱逐良币的现象,使得真正有价值的优质内容因缺乏“初始流量助推”而被淹没,长此以往,推荐系统将逐渐失去对优质内容的识别能力,平台的内容生态多样性遭到破坏。事实上,B站已注意到这一问题,其算法团队近年来持续优化“反刷赞”模型,通过分析点赞时间分布(如短时间内集中点赞)、用户历史互动模式(如无观看记录却频繁点赞)等特征识别异常行为,但刷手技术也在迭代,双方形成“猫鼠游戏”,而最终的代价由平台和真实用户共同承担。

用户信誉体系的信任危机与价值重构

刷点赞行为不仅冲击内容分发效率,更在潜移默化中侵蚀B站社区的用户信誉体系。在B站的社区文化中,用户信誉并非简单的积分排名,而是由长期互动行为构建的“信任资本”——包括真实的内容创作、高质量的评论互动、对社区的贡献度等。而刷点赞作为一种“虚假互动”,本质上是对这种信任体系的背叛。对于普通用户而言,当高赞视频的评论区充斥着“水军”式留言、点赞数据与实际内容质量严重脱节时,用户对平台“真实反馈”的信任度会逐渐降低。这种信任危机可能导致用户对推荐内容产生抵触心理,甚至减少平台互动,最终削弱社区凝聚力。

对于参与刷点赞的用户,其信誉风险同样不容忽视。B站的风控系统已建立多层级信誉评估机制,异常点赞行为会被记录为“信誉污点”,轻则限制推荐权限、降低内容曝光权重,重则导致账号限权或封禁。更重要的是,刷点赞行为违背了B站“用热爱创造价值”的社区理念,一旦被社区标签为“流量造假者”,用户在社区中的声望将受到永久性损害。相比之下,那些坚持通过优质内容、真诚互动积累信誉的用户,其账号价值会因“信任溢价”而不断提升——例如,真实高赞账号的粉丝粘性、商业合作机会远高于刷赞账号,这种差异化的信誉回报机制,正是平台引导用户行为回归正轨的关键。

流量焦虑下的行业反思与生态治理

刷点赞行为的泛滥,本质上是流量经济时代“数据至上”观念的畸形产物。在内容创作者普遍面临“流量焦虑”的背景下,点赞数被视为衡量内容成功与否的最直观指标,这种单一评价体系催生了刷赞产业链。然而,B站的独特性在于其“社区型平台”属性——用户不仅是内容消费者,更是社区共建者。因此,治理刷点赞行为不能仅依赖技术手段,更需要重构内容价值的评价体系。例如,平台可进一步强化“完播率”“评论深度”“收藏转化率”等多元指标的权重,让优质内容获得更公平的曝光机会;同时,通过社区公约、创作者培训等方式,引导用户树立“内容为王”的价值导向,从源头上减少对虚假流量的依赖。

对于用户而言,理解推荐机制的本质至关重要:算法的目标是“匹配用户需求”,而非“追逐点赞数字”。当用户主动拒绝刷点赞行为,通过真实互动表达偏好时,实际上是在参与构建一个更健康的推荐生态。这种“用脚投票”的方式,比任何技术手段都更能推动平台回归内容本质。

B站刷点赞行为的背后,是流量逻辑与社区价值的博弈。在算法与数据的交织中,唯有坚守“真实互动”的底线,才能让推荐系统真正成为连接优质内容与用户的桥梁,让用户信誉成为社区信任的基石。当每一份点赞都承载着真实的热爱与认可,B站的内容生态才能真正实现可持续繁荣。