QQ好友刷赞行为在社交网络中早已不是新鲜事,从早期的“空间互赞”到如今的“动态点赞互助群”,这一现象几乎渗透到每个QQ用户的日常互动中。其普遍性本质上是社交货币异化与心理需求共振的结果,而影响则从个体社交体验到平台生态构建均呈现出复杂的多重性。要理解这一现象,需从其生成逻辑与现实冲击两个维度展开剖析。

一、社交货币异化:点赞从情感表达到可量化符号的蜕变

点赞最初是社交网络中轻量级的情感反馈,用户通过点赞表达认同、关注或简单的友好。但在QQ的强关系社交场景中,点赞逐渐被赋予“社交货币”的属性——它不再是单纯的情感表达,而是转化为可量化、可积累的“社交资本”。QQ平台的设计强化了这种异化:用户动态的点赞数会公开显示,好友列表的互动优先级会参考点赞频率,甚至部分群聊会以“点赞数”作为活跃度的衡量标准。这种机制下,点赞从“心之所动”变成“任务清单”,刷赞行为便有了生存土壤。

当点赞成为“货币”,用户便会主动寻求“变现”。一方面,部分用户通过组建“点赞互助群”或使用第三方工具实现批量点赞,将社交互动简化为“你赞我赞互赞”的数字游戏;另一方面,QQ好友间的“人情点赞”逐渐演变成“义务点赞”——看到好友动态必须点赞,否则可能被视为“关系疏远”。这种异化让点赞失去了情感温度,沦为社交场中的“硬通货”,刷赞行为因此成为维持“社交账户余额”的必要手段。

二、心理需求驱动:从归属焦虑到认同饥渴的深层逻辑

刷赞行为的普遍性,更深层源于用户在社交网络中的心理需求。首先是归属焦虑。QQ作为以熟人社交为核心的平台,用户极度在意自己在好友圈中的“存在感”。当看到好友动态获得数十个赞,而自己的动态寥寥无几时,容易产生“被边缘化”的恐惧。这种焦虑驱使用户通过刷赞维持“社交活跃度”的人设,避免在群体中被忽视。

其次是认同饥渴。在现实社交中,个体的价值感往往通过他人的认可建立,而社交网络放大了这种需求。QQ好友的点赞被视为“群体认同”的直接体现——高赞数意味着“受欢迎”“有价值”。尤其对青少年用户而言,点赞数与自我价值感深度绑定,刷赞行为本质上是“用数字换认同”的策略性选择。最后是社交惯性。当刷赞在好友圈中形成“默认规则”,个体会逐渐从被动跟随变成主动参与,形成“不刷赞就落伍”的群体压力,进一步加剧行为的普遍性。

三、平台机制催化:算法设计与互动生态的隐性推动

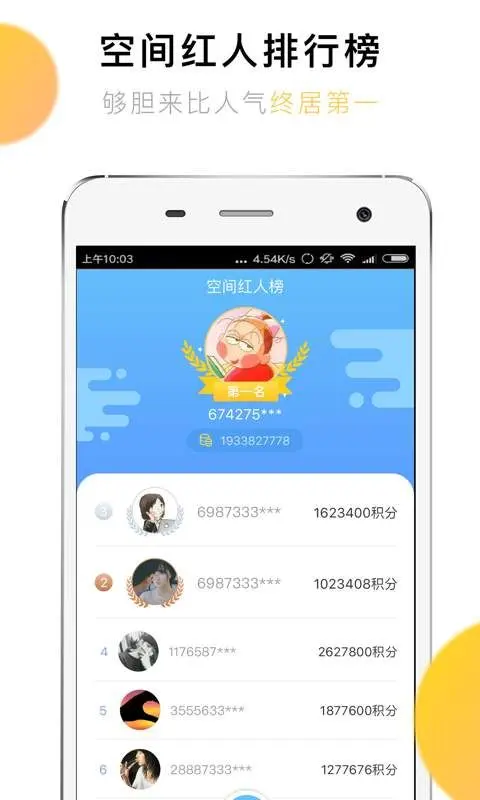

QQ平台的算法设计与功能架构,在客观上为刷赞行为提供了“温床”。其一,流量分配的点赞依赖。QQ的“动态”页面会优先展示高赞内容,这意味着高赞数能获得更多曝光机会。用户为了增加自己动态的可见度,有强烈动机通过刷赞提升权重。其二,互动数据的可视化刺激。QQ不仅显示点赞数,还会标注“谁赞了你”,这种“精准反馈”强化了用户对点赞的关注——用户会反复查看谁给自己点赞,同时也会主动给他人点赞以“维持关系”。其三,社交关系的工具化绑定。QQ的“好友印象”“亲密度”等功能部分依赖互动数据,用户可能通过刷赞提升与好友的“亲密度等级”,将点赞异化为社交关系的“充值手段”。

平台机制本意是促进用户互动,却 inadvertently 将点赞变成了可量化的“KPI”。当用户意识到“点赞=曝光=认可”的等式成立,刷便从“选择”变成“策略”,最终演变为普遍行为。

四、个体层面:心理依赖与真实社交的弱化

刷赞行为对个体的影响首当其冲体现在心理层面。长期依赖点赞获取认同,容易形成“点赞成瘾”——用户会不断刷新动态查看点赞数,未达到预期时产生失落感,甚至出现“点赞焦虑症”。这种成瘾本质是对外部评价的过度依赖,削弱了用户对自我价值的独立判断。

更严重的是,刷赞导致真实社交的异化。当好友间的互动变成“你赞我赞互赞”,情感表达被简化为数字交换,真实的情感联结逐渐淡化。用户可能为了维持“点赞数”而点赞自己并不感兴趣的内容,或对好友的真实动态视而不见,只关注“是否完成点赞任务”。这种“点赞假性互动”让社交沦为表演,用户虽身处好友圈中,却陷入“点赞越多,孤独越深”的悖论。

五、社交关系层面:情感联结的量化危机

刷赞行为对社交关系的冲击在于其情感联结的量化危机。在健康的社会交往中,情感的质量远重于数量,但刷赞将“好友关系”简化为“点赞数量”的竞争——好友越多、点赞越频繁,就被视为“社交能力强”。这种逻辑下,用户可能追求“点赞好友数”而非“深度好友数”,甚至将陌生人拉入互助群只为增加点赞资源。

更值得警惕的是,刷赞会破坏社交信任基础。当用户发现好友的“高赞数”源于刷赞而非真实认可,会对整个社交圈的互动真实性产生怀疑。长期以往,好友间的信任从“情感共鸣”降级为“数字表演”,社交关系变得脆弱而功利——看似热闹的点赞互动下,可能是彼此疏离的情感荒漠。

六、平台生态层面:内容价值与信任体系的崩塌

从平台视角看,刷赞行为的泛滥正在侵蚀QQ的生态根基。首先是内容价值的扭曲。算法对高赞内容的倾斜,让优质内容可能因缺乏“刷赞资源”被埋没,而低质但刷赞多的内容却获得流量倾斜。这种“劣币驱逐良币”现象,破坏了平台的内容分发逻辑,最终导致用户体验下降。

其次是信任体系的崩塌。社交平台的核心价值在于连接真实的人,而刷赞让互动数据失去真实性。当用户无法判断点赞是“真情实感”还是“任务驱动”,平台作为社交中介的信任基础便会动摇。更严重的是,刷赞行为可能衍生黑色产业链,如付费刷赞、恶意刷赞等,进一步破坏平台的公平性与安全性。

当点赞从心之所动的瞬间变成指尖的机械操作,社交的温度便在数字洪流中悄然流失。对个体而言,需警惕“点赞数=价值感”的认知陷阱,重拾对真实联结的敬畏;对平台而言,优化算法逻辑、弱化点赞权重、引导健康互动生态,是重建社交信任的必经之路。毕竟,社交的价值从不在数字的堆砌,而在每一次真诚的看见与回应——当点赞回归情感表达的本质,好友间的互动才能真正成为照亮彼此的光。