社交媒体的本质是连接,但当连接被数据量化,互动的纯粹性便开始异化。刷票、刷点赞这类虚假互动方式,已成为部分用户追逐数字认同的“捷径”。究其根本,这并非简单的道德失范,而是数据价值异化、心理需求失衡、平台生态失衡与社会评价体系单一化共同作用的结果。用户在“被看见”的焦虑与“被认可”的渴望中,主动或被动地卷入虚假互动的循环,让点赞数、票数这些本应反映真实连接的符号,沦为可被交易的数字商品。

数据价值的异化:从“互动”到“硬通货”的质变

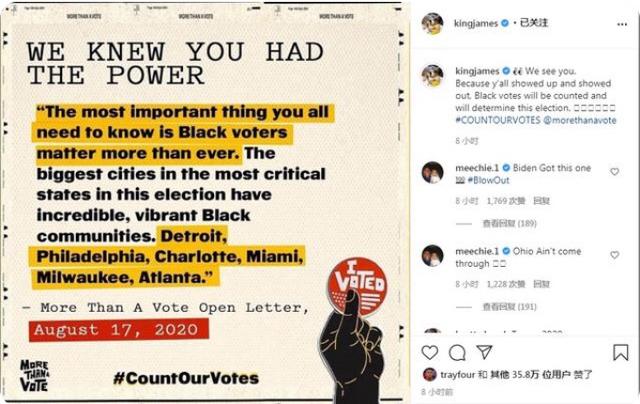

在社交媒体早期,点赞、评论、转发是用户表达态度的即时反馈,是情感流动的自然痕迹。但随着平台商业模式的成熟,互动数据逐渐被赋予超出其本身的价值——它成为用户流量的“通行证”、内容分发的“筛选器”、商业变现的“度量衡”。广告主根据点赞数评估账号的商业价值,平台算法将互动量高的内容优先推送给更多用户,甚至某些线上活动的评选规则直接以票数作为唯一标准。这种“数据至上”的逻辑,让互动数据从“情感表达”异化为“硬通货”。用户发现,真实的情感表达可能淹没在信息流中,而虚假的刷票、刷点赞却能快速获得可见的数据优势,进而撬动更多资源。比如,某博主通过刷点赞获得“热门”标签,吸引品牌合作;某学生通过刷票赢得比赛,获得升学加分。当数据能直接转化为现实利益,虚假互动便有了“理性”的驱动力。

心理需求的失衡:焦虑、认同与“数字表演”

用户追求虚假互动的背后,是深层心理需求的扭曲满足。首先是“被看见”的焦虑。社交媒体的信息过载让用户陷入“曝光焦虑”——担心自己的内容无人问津,担心在社交圈中“掉队”。算法推荐的“马太效应”加剧了这种焦虑:高互动内容持续获得曝光,低互动内容逐渐沉寂。用户为了打破这种“沉默螺旋”,不得不通过刷票、刷点赞制造“虚假繁荣”,以获得算法的青睐,避免被边缘化。其次是“被认可”的渴望。点赞数、票数成为用户自我价值的量化指标,高数据意味着“受欢迎”“有影响力”,能满足用户的自尊需求。尤其是青少年群体,正处于自我认同形成期,社交媒体的“数字点赞”成为他们寻求外部认可的重要途径。当真实互动无法满足这种渴望时,虚假互动便成为“数字表演”的道具——通过刷票构建“人设”,获得虚拟的群体认同,缓解现实中的自卑或孤独感。最后是“从众心理”的裹挟。当用户发现身边有人在刷票、刷点赞,且这种行为并未受到惩罚,甚至获得了回报,便会陷入“劣币驱逐良币”的困境:不参与虚假互动,就可能在与他人的“数据竞争”中处于劣势。这种群体性无意识,让虚假互动从个别行为演变为普遍现象。

平台生态的失衡:规则漏洞与商业纵容

平台作为社交媒体生态的构建者,对虚假互动的泛滥负有不可推卸的责任。首先,规则制定与执行存在“滞后性”。刷票、刷点赞的技术手段不断迭代,从人工点击到机器批量操作,从个人账号到专业“刷单”团队,平台的检测机制始终处于被动追赶的状态。许多平台对刷票行为的处罚力度不足,仅限于删除数据或短期封号,难以形成有效震慑。其次,商业利益驱动“默许纵容”。虚假互动能显著提升平台的“用户活跃度”和“内容丰富度”——高互动数据让平台看起来更繁荣,更能吸引广告商和投资者。部分平台甚至通过默许虚假互动来维持数据增长,对刷票产业链采取“睁一只眼闭一只眼”的态度。最后,算法逻辑的“单一化”加剧了虚假互动的必要性。当前主流平台的算法过度依赖互动数据(点赞、评论、转发、转发量),而忽视内容质量、用户真实需求等维度。这种“唯数据论”的算法,迫使用户不得不通过虚假互动来“迎合”算法,否则优质内容也可能因数据不足而被埋没。平台生态的失衡,让虚假互动有了生存的土壤。

社会评价体系的单一化:从“多元价值”到“数据崇拜”

虚假互动的泛滥,折射出社会评价体系的深层问题。当社会过度强调“流量”“影响力”“数据指标”,而忽视内容的价值、思想的深度、行为的真实性时,用户便会将刷票、刷点赞视为“成功”的捷径。在教育领域,某些线上评选活动以票数作为唯一标准,导致学生和家长集体刷票,扭曲了“公平竞争”的初衷;在职场领域,某些求职者通过刷LinkedIn点赞数包装“人设”,试图获得更多工作机会;在文化领域,某些作品通过刷数据获得“爆款”称号,挤占了优质内容的生存空间。这种“数据崇拜”的社会风气,让虚假互动有了“合理性”——当所有人都以数据论英雄,个体便不得不加入数据造假的行列,否则就可能被社会淘汰。评价体系的单一化,不仅扼杀了多元价值的生长,也让社交媒体失去了“连接真实”的本质。

虚假互动的泛滥,是数据时代的一面镜子,照见了用户的心理焦虑、平台的商业短视、社会的价值偏失。要打破这一循环,需要多方协同:平台需优化算法逻辑,建立多元评价体系,加大对虚假互动的打击力度;用户需理性看待数据,回归内容本质,拒绝“数字表演”;社会需倡导健康的价值观,让“真实”而非“数据”成为衡量价值的标准。唯有如此,社交媒体才能从“数据的狂欢”回归“连接的本质”,让每一次点赞、每一张选票,都成为真实情感的见证。