不少用户在社交媒体上遇到过这样的怪现象:刚发布的说说内容,明明收到了不少点赞,刷新后却怎么也找不到,仿佛“消失”在动态流中。这种“刷赞后内容消失”的体验,背后并非平台“限流”的简单归因,而是算法逻辑、用户行为与内容生态多重因素交织的复杂结果。要理解这一现象,需从“刷赞”行为的本质、平台的内容分发机制以及用户行为与算法的博弈三个维度展开分析。

“刷赞”的本质:非自然互动对内容生态的破坏

“刷赞”通常指通过第三方工具、水军账号或批量操作等非自然手段,人为增加内容的点赞量,区别于用户基于真实兴趣的自发互动。从平台视角看,这种行为的本质是“数据造假”——它扭曲了内容真实受欢迎程度的信号,破坏了平台赖以运转的信任机制。社交媒体的动态流排序,核心逻辑是通过用户互动数据(点赞、评论、转发、停留时长等)判断内容质量,从而将“优质内容”优先推送给更多潜在用户。而刷赞制造的虚假高互动,会让算法误判内容价值,导致资源错配:低质内容因虚假数据获得曝光,挤占了真正优质内容的流量空间。这种“劣币驱逐良币”的风险,决定了平台必然对刷赞行为持零容忍态度。

算法识别:异常数据触发的内容降权机制

用户刷赞后内容“消失”,最直接的原因是平台算法的异常数据检测机制启动了内容降权。现代社交媒体的算法已形成多维度“反刷赞”模型,主要从三个层面识别异常:一是互动数据的“时间分布异常”。正常点赞往往呈现“长尾分布”——发布初期因好友圈曝光有小幅增长,随后随内容自然传播持续缓慢增加,而刷赞通常在几分钟内集中爆发,形成“点赞尖峰”,这种违背用户行为规律的曲线会被算法标记为异常。二是互动主体的“账号画像异常”。刷赞账号多为“僵尸号”或“养号号”,其共同特征包括:无历史互动记录、关注数与粉丝数严重失衡、设备指纹重复、登录IP地址集中等。算法通过交叉比对账号特征,能快速识别出“非真实用户”的点赞行为。三是互动行为的“深度缺失”。正常点赞往往伴随“连带行为”——用户点赞后可能评论、转发、进入主页浏览其他内容,而刷赞几乎只产生单一的点赞数据,缺乏用户停留时长、点击深度等“高价值信号”。算法判定“高赞低效”后,会直接降低内容的权重,导致其在动态流中的排序跌至末尾,甚至被过滤出用户的常规视野。

用户行为与算法的博弈:刷赞的“反噬效应”

更深层次看,刷赞后内容“消失”,是用户行为与算法目标冲突的必然结果。算法的核心目标是“提升用户使用时长与满意度”,其判断内容价值的标准始终是“真实用户需求”。当用户通过刷赞人为抬高内容数据时,实际传递给算法的信号是“该内容需要强制曝光才能获得互动”,这与算法“优质内容自然获得流量”的逻辑相悖。此时算法会进入“纠偏模式”:一方面,降低刷赞内容的曝光权重,避免虚假数据干扰分发效率;另一方面,通过减少动态流中的展示频率,测试内容在“无刷赞加持”下的真实互动表现。若内容在降权后互动数据断崖式下跌,算法会进一步确认其“低质属性”,甚至将其判定为“违规内容”进行隐藏处理。这种“反噬效应”本质是算法对用户试图“操纵流量”行为的防御机制——它不会因用户的刷赞行为而妥协,反而会通过“内容消失”的反馈,倒逼用户回归真实互动。

平台治理:内容生态的“免疫系统”

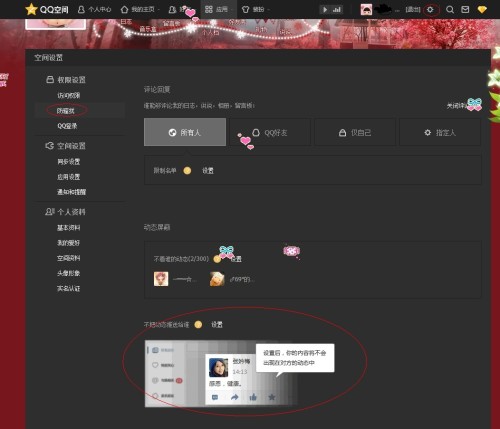

除了算法层面的识别与降权,平台的内容治理策略也是刷赞后内容“消失”的重要原因。社交媒体平台普遍设有“内容生态风控中心”,通过人工审核与机器学习结合的方式,对异常内容进行处置。对于被系统判定为“刷赞”的内容,平台会根据违规程度采取阶梯式处罚:首次违规可能仅限流(即降低动态流展示权重);多次违规或情节严重者,内容可能被“隐藏”(仅发布者自己可见)甚至“删除”,账号也可能面临功能限制(如禁止发布内容、降低互动权限等)。这种治理机制的核心逻辑,是通过“违规成本”遏制刷赞行为,维护动态流的真实性与多样性。对普通用户而言,当刷赞内容被隐藏后,自然会觉得“在动态中找不到了”——这并非平台针对个人的“限流”,而是内容生态“免疫系统”对“病灶”的清除。

现象启示:从“数据崇拜”到“内容真实”的价值回归

刷赞后内容“消失”的现象,本质上揭示了社交媒体内容分发逻辑的底层逻辑:真实互动才是内容流通的“硬通货”。在算法日益智能的今天,任何试图通过数据造假获取流量的行为,终将被识别并反噬。对用户而言,这一现象的警示意义在于:与其将精力耗费在“刷赞”等短期虚假流量上,不如深耕内容质量——通过真实表达、引发共鸣、激发深度互动,让算法真正识别到内容的价值。对平台而言,持续优化反刷赞算法、完善内容治理机制,是维护用户信任与生态健康的关键。长远来看,随着用户对内容真实性的需求提升,以及平台对“去流量化”“重价值化”的探索,刷赞等数据造假行为将越来越没有生存空间,而“内容消失”的怪象,也终将随着用户创作心态的成熟而逐渐减少。

刷赞后内容“消失”,是平台、算法与用户三方博弈的缩影。它既反映了平台对内容生态的守护,也揭示了数据造假行为的无效性。在社交媒体的演进中,唯有真实的内容、真诚的互动,才能穿越算法的筛选,真正停留在用户的动态流中——这或许正是“消失”现象背后,最值得创作者深思的价值。