QQ平台上的名片赞数量突破1亿,这一现象背后是社交需求、平台机制与商业逻辑的深度交织,而非简单的数字游戏。要理解这一惊人数量,需从社交货币的属性、用户心理的驱动、平台生态的助推以及技术普惠的支撑四个维度拆解,方能看清“刷名片赞”为何能成为亿级用户的集体行为。

一、名片赞:超越点赞的“社交货币”

在QQ的社交体系中,名片赞早已不是单纯的互动符号,而是被赋予了“社交货币”的硬通货属性。不同于朋友圈点赞的即时性与私密性,QQ名片页作为用户的“第二张脸”,具有半公开的展示属性——好友、群聊、甚至通过“附近的人”等入口偶然访问的用户,都能看到名片上的点赞总数。这种“可累积、可展示、可传递”的特性,让点赞成为量化社交价值的直接指标:一个拥有上万赞的名片,在潜意识中会被贴上“受欢迎”“高价值”的标签,这种标签效应反过来又强化了用户获取点赞的动力。

更关键的是,QQ名片的点赞机制与“人设构建”深度绑定。年轻用户通过精心设计名片背景、个性签名、头像,再搭配高点赞数,快速完成“社交人设”的视觉化呈现;职场用户则可能将名片赞视为“人脉资源”的象征,高点赞数暗示着广泛的社交连接。这种“点赞=社交资本”的认知,让刷赞行为从单纯的“虚荣心满足”升级为“社交投资”,为1亿数量的爆发奠定了心理基础。

二、用户需求:从“被看见”到“被认可”的集体焦虑

1亿数量的背后,是当代用户“被看见”与“被认可”的深层焦虑。在信息过载的时代,每个人的社交注意力都被极度稀释,QQ名片页作为“浓缩的社交简历”,成为用户争夺关注的首发阵地。数据显示,QQ用户中19-25岁群体占比超40%,这一代年轻人成长于互联网社交环境,对“存在感”的需求远超以往——他们需要通过点赞数证明“我不是边缘人”,需要通过高赞名片在群体中获得身份认同。

这种焦虑在特定场景下会被放大。例如开学季、求职季,学生党通过刷赞打造“受欢迎学长/学姐”人设,职场新人用高赞名片暗示“社交能力强”;甚至在相亲、合作等线下场景中,QQ名片赞数也成为隐性“社交背书”。用户并非单纯追求数字,而是试图通过点赞数构建一种“被群体接纳”的安全感,这种需求如同滚雪球般扩散,最终形成亿级规模的刷赞行为。

三、平台机制:流量杠杆与生态闭环的助推

QQ平台并非被动承接这一需求,而是通过产品设计与流量分配,主动将“刷名片赞”纳入生态闭环,成为用户活跃度的“助推器”。一方面,QQ在名片页设计上强化了点赞的“可见性”——不仅显示总赞数,还会标注“谁赞了我”,甚至通过“赞Ta”按钮形成双向互动,这种“即时反馈机制”极大刺激了用户的获取欲;另一方面,平台将点赞数据与社交推荐算法绑定,高赞名片更容易被推送到“可能认识的人”“同城推荐”等流量入口,形成“点赞越多→曝光越多→越容易获取新赞”的正向循环。

更隐蔽的助推来自商业化场景。QQ的“超级会员”“绿钻”等特权体系中,包含“点赞加速”“专属勋章”等权益,用户通过付费或完成任务获取更多点赞机会;部分品牌合作也会以“为活动点赞赢福利”的形式,引导用户参与刷赞。这种“社交需求+商业激励”的双重驱动,让1亿数量不仅是用户自发行为,更是平台生态有意培育的结果。

四、技术普惠:低门槛让“刷赞”成为全民行为

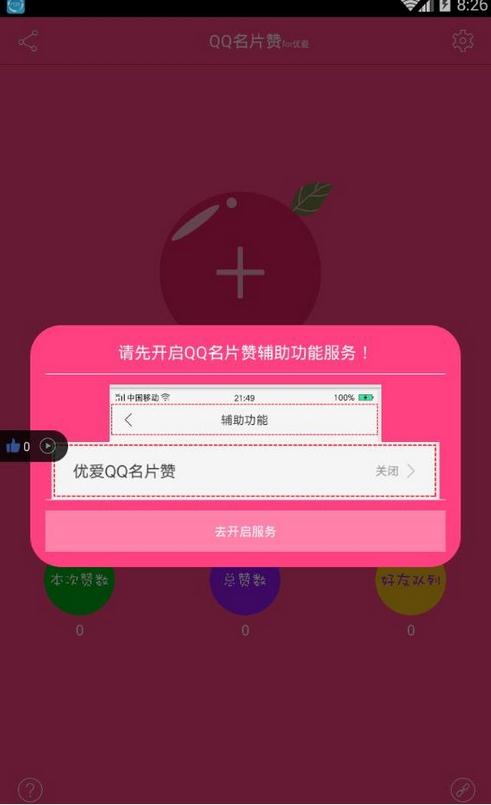

1亿数量的爆发,离不开技术层面“低门槛”的支撑。早期刷赞依赖手动操作,效率低下且易被封禁,但随着第三方工具、小程序的普及,刷赞成本已降至“零门槛”——用户无需技术基础,通过简单点击即可在几分钟内获取数百点赞,甚至部分平台提供“按量付费”服务,1000赞仅需几元。这种技术普惠,让原本属于“社交达人”的小众行为,下沉为普通用户的日常操作。

同时,QQ平台对“轻度刷赞”的默许态度,也为数量增长提供了空间。与微信严格打击虚假互动不同,QQ对非商业化的、小规模的点赞行为容忍度较高,只要不涉及恶意刷量、数据造假,用户很难因刷赞受到处罚。这种“睁一只眼闭一只眼”的策略,实际上默许了刷赞行为的合理性,进一步降低了用户的参与顾虑。

1亿数量的背后:社交异化与价值重构

当QQ名片赞突破1亿,这一数字已不仅是社交互动的统计,更折射出互联网社交的深层异化:点赞从“情感共鸣”的载体,异化为“数字竞赛”的工具;社交连接从“真实互动”的本质,异化为“符号化展示”的游戏。但辩证来看,1亿数量也反映了平台对用户需求的敏锐捕捉——当真实社交成本越来越高,用户需要更轻量化、更可视化的方式确认自我价值,而QQ通过“名片赞”这一产品,恰好填补了这一空白。

未来,随着元宇宙、虚拟社交等概念的兴起,名片赞的形态或许会演变为“虚拟资产”“社交NFT”,但其核心逻辑仍离不开“被认可”的人性需求。对于平台而言,如何在满足用户展示欲的同时,避免社交价值的空心化,将是比“1亿数量”更重要的命题。毕竟,当点赞失去情感温度,再高的数字也只是冰冷的数字游戏。