在快手的短视频生态中,“刷赞浏览”已成为一种普遍行为:用户通过批量点赞、浏览内容提升账号活跃度,创作者借助第三方服务快速积累互动数据,商家以此优化商品流量的曝光逻辑。这种看似简单的操作,为何能在平台上广泛采用?又对内容生态、商业逻辑和用户心理产生了哪些显著影响?

算法机制与流量逻辑的底层驱动,是刷赞浏览广泛采用的核心原因。快手的推荐算法以“普惠”为基础,强调“老铁文化”带来的社交裂变,但内容分发仍需通过“热度值”(完播率、点赞、评论、转发)等指标量化内容质量。当自然流量增长缓慢时,创作者或用户会通过刷赞浏览快速提升数据,触发算法的“流量放大机制”。例如,一条新发布的视频,若能在短时间内获得数千点赞和浏览,会被系统判定为“优质内容”,从而推入更大的流量池,甚至进入同城推荐或首页推荐。这种“数据-流量-更多数据”的正向循环,让刷赞浏览成为创作者突破“冷启动”阶段的“捷径”。对于普通用户而言,刷赞浏览不仅能提升账号等级,解锁更多平台功能(如直播权限、商品橱窗),还能通过模拟“高活跃用户”身份,获得算法的优先推荐,看到更多感兴趣的内容。

用户心理需求与社交认同的隐性激励,进一步推动了刷赞浏览的普及。点赞不仅是内容质量的反馈,更成为用户在社交网络中的“身份标签”。在快手的“熟人+半熟人”社交生态中,高点赞量意味着内容获得群体认可,满足用户的“被看见”需求——无论是记录生活的普通用户,还是推广商品的商家,都希望通过点赞量证明自己的内容价值。这种心理催生了“点赞互刷”社群:用户通过加入微信群、QQ群,互相为对方的内容点赞浏览,形成“数据互助”网络。此外,创作者面对“流量焦虑”,将刷赞视为对抗“数据内卷”的手段。当同类内容充斥平台,刷赞浏览能让自己的作品在信息流中脱颖而出,避免因初期数据低迷而被算法“埋没”。这种“不刷就落后”的集体心理,让刷赞浏览从个别行为演变为群体现象。

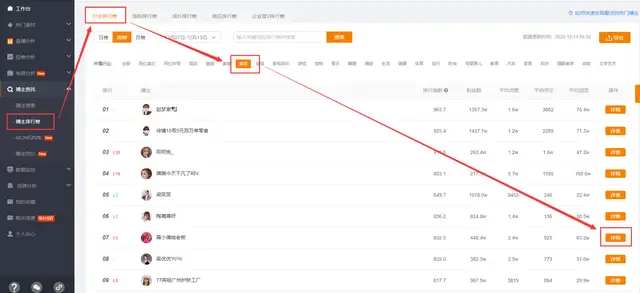

商业变现与利益链条的直接催化,使刷赞浏览形成规模化产业。快手作为“短视频+电商”的典型平台,账号的商业价值直接与互动数据挂钩。广告主在评估创作者时,点赞量、浏览量是核心指标之一,高数据意味着更强的带货能力和曝光价值。商家通过刷赞浏览快速打造“高人气账号”,不仅能吸引品牌合作,还能在直播带货时营造“爆款”氛围,刺激用户下单购买。据行业观察,快手上已形成成熟的刷赞产业链:从提供“一键刷赞”的软件工具,到批量操作账号的“数据服务商”,再到专门为商家“优化数据”的MCN机构,每个环节都对应着明确的利益分配。例如,一个新注册的电商账号,通过付费刷赞浏览,可在一周内将点赞量从零提升至数万,从而快速达到开通商品橱窗的条件,缩短变现周期。这种“数据-流量-变现”的商业逻辑,让刷赞浏览成为商家降低获客成本、提升转化效率的“常规操作”。

刷赞浏览的广泛采用,对快手生态产生了多维度的显著影响。从积极层面看,它客观上加速了内容生态的繁荣:高互动数据让优质内容更快触达用户,形成“优质内容-高互动-更多流量”的正向循环;新创作者通过“刷赞+优质内容”的组合,能快速积累初始粉丝,缩短成长周期;用户在刷赞过程中接触更多元内容,提升了平台活跃度。然而,其负面影响同样不容忽视:数据泡沫导致算法推荐失真,当低质内容通过刷赞获得高曝光,会挤压优质内容的生存空间,引发“劣币驱逐良币”效应;用户对“高赞内容”的信任度下降,长期可能削弱平台的内容公信力;此外,刷赞行为涉及灰色产业链,平台需投入大量资源治理,增加了运营成本。

从长远来看,刷赞浏览的存续本质上是平台效率与内容真实性的博弈。随着快手算法对“真实互动”的权重提升(如引入用户行为时长、完播深度等指标),以及用户对内容质量的甄别能力增强,刷赞浏览的生存空间或将逐步收缩。但这一现象也揭示了短视频生态的核心矛盾:在流量竞争白热化的环境下,创作者与用户对“快速成功”的渴望,与平台对“健康生态”的追求之间,仍需找到动态平衡。唯有回归“以内容为核心”的初心,通过算法优化、用户教育、行业自律等多重手段,才能让刷赞浏览从“普遍现象”回归为“个别行为”,最终实现快手生态的可持续发展。