在社交媒体生态中,一个看似矛盾的行为正逐渐常态化:用户频繁为自己发布的点赞、评论,甚至通过技术手段批量刷票。这种“自我互动”现象,表面上违背了社交互动的“双向性”本质,实则折射出数字时代个体与平台、心理与社会机制的多重博弈。自我点赞刷票的流行,并非简单的道德失范或技术滥用,而是社交媒体价值体系异化、用户身份焦虑与平台算法逻辑共同塑造的必然结果,其背后隐藏着对“存在感”的极致追求与对“数字价值”的病态依赖。

社交互动的异化:从“情感共鸣”到“数据表演”

社交媒体的初心是构建真实的人际连接,点赞与评论最初是“我在意你”的情感投射——用户通过他人的认同确认自我价值,通过互动建立社交纽带。但当平台将“点赞数”“转发量”转化为流量分配的核心指标时,互动的内涵发生了根本性异化。点赞不再是“被看见”的副产品,而是“被看见”的通行证;内容创作的目的从“表达自我”转向“获取数据”。在这种逻辑下,用户开始将自我点赞视为“启动流量”的必要操作——一条动态发布后,先通过自我点赞突破平台的“冷启动阈值”,再触发算法的推荐机制。正如某社交平台算法工程师曾透露的:“内容发布后1小时内的互动数据,直接影响后续曝光量,用户‘自启动’是常见策略。”

这种异化催生了“数据表演”文化:用户不再关注内容是否引发真实共鸣,而是精心设计“点赞剧本”——用小号给自己点赞、购买虚假互动服务,甚至将点赞数截图作为“社交名片”。点赞数从“情感符号”沦为“数字商品”,互动从“双向交流”退化为“单向刷量”。当自我点赞成为获取流量的“潜规则”,其便从个别行为演变为群体现象,最终在社交生态中形成“不刷即落后”的恶性循环。

用户心理的投射:存在感焦虑与数字身份的“量化依赖”

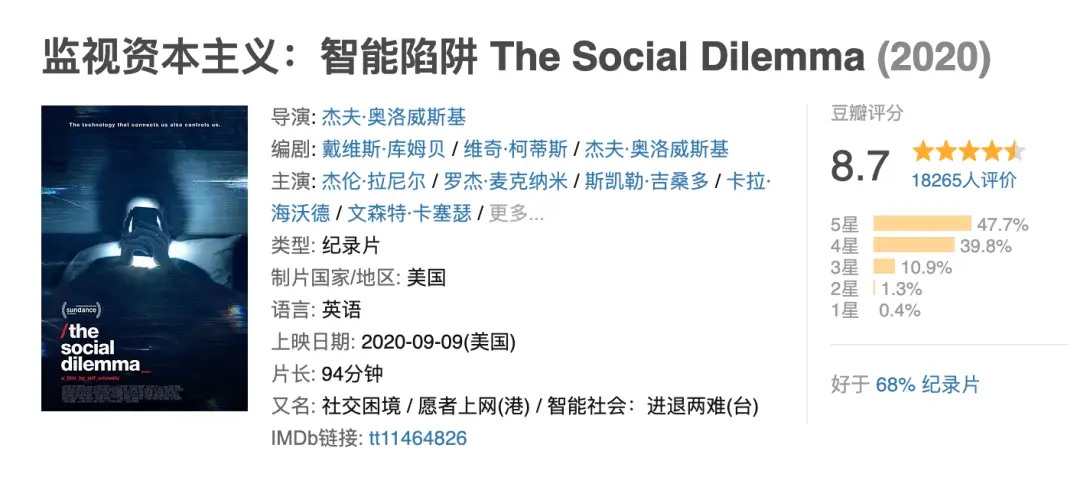

自我点赞刷票的深层驱动力,是个体在数字时代的存在感焦虑。社交媒体构建了一个“全景监狱式”的社交场域:用户的每一次发布、每一次互动都在被他人审视,而点赞数成为衡量“社交价值”最直观的标尺。当一个人的动态长期处于“零点赞”状态,其数字身份的“合法性”便会受到质疑——这种焦虑在青少年群体中尤为显著,他们正处于自我认同的关键期,点赞数的高低直接影响“是否受欢迎”的自我判断。

更关键的是,社交媒体的“量化评价体系”强化了这种焦虑。平台通过“热门榜”“推荐位”等机制,将高互动用户塑造为“成功样本”,暗示“点赞多=有价值”。为了在数字身份竞争中占据优势,用户不得不通过自我点赞刷票制造“虚假繁荣”,以维持“受欢迎”的人设。正如社会学家欧文·戈夫曼的“拟剧理论”所言,社交媒体是个体表演的“前台”,而自我点赞则是精心设计的“舞台效果”——通过数据伪装,让“观众”(其他用户)相信其拥有更高的“社会地位”。

此外,自我点赞还暗含一种“自我确认”的心理需求。在快节奏的数字生活中,个体常常陷入“自我怀疑”,而点赞数成为“被认可”的外在证明。通过给自己点赞,用户在心理上完成了一次“自我肯定”——即使没有他人的回应,也能通过数字符号确认“我的存在是有意义的”。这种“自恋式互动”在心理学上被称为“镜中我”的变体:用户通过自我互动构建“他人眼中的我”,以缓解现实社交中的孤独感。

平台算法的“数据崇拜”:流量逻辑下的非理性激励

自我点赞刷票的泛滥,离不开平台算法的“推波助澜”。当前主流社交媒体的算法核心是“用户参与度”,而点赞、评论、转发是最易量化的参与指标。为了追求“高互动”,平台算法会优先推荐数据表现好的内容,形成“马太效应”——头部用户因初始流量优势获得更多曝光,尾部用户则因数据不足被边缘化。这种“数据至上”的算法逻辑,迫使用户不得不通过“刷量”来争取曝光机会。

更值得警惕的是,算法的“黑箱特性”加剧了用户的焦虑。多数用户并不完全理解算法的推荐机制,只能通过“试错”总结规律:一条动态发布后,若1小时内点赞数不足,后续流量便会断崖式下跌。为了“赌算法的喜好”,用户选择“先发制人”——通过自我点赞快速积累初始数据,以触发算法的“推荐开关”。这种“算法焦虑”催生了“刷量产业链”:从人工点赞到机器刷票,灰色产业应运而生,进一步降低了自我点赞刷票的技术门槛。

平台并非没有意识到这一问题,但“流量经济”的盈利模式使其难以主动纠偏。广告主的投放决策高度依赖互动数据,平台需要维持“高活跃度”的数据表象来吸引广告;而用户刷量带来的虚假繁荣,恰好满足了平台对“用户黏性”的商业化需求。在这种“共谋”之下,自我点赞刷票成为平台默许的“潜规则”,算法的“数据崇拜”则为其提供了制度性土壤。

群体模仿与社会同构:从“个体选择”到“集体无意识”

自我点赞刷票的流行,还与群体模仿和社会同构密切相关。当部分用户通过刷量获得更多关注和资源(如带货机会、品牌合作),其他人会观察到“刷量=成功”的因果关系,并纷纷效仿。这种“示范效应”在社交媒体中被无限放大:当网红的刷量截图被曝光,粉丝不仅不批评,反而将其视为“成功经验”;当普通用户的动态因刷量获得更多点赞,会强化“刷量有效”的认知,进而带动更多人加入。

社会心理学的“从众效应”在此发挥关键作用。在数字社交中,个体对“群体规范”的敏感度远高于现实生活——当“刷量”成为多数人的选择,不刷量的用户会被视为“不合群”,甚至面临“被孤立”的风险。为了融入群体,个体不得不放弃“真实互动”的原则,加入刷量的行列。这种“集体无意识”的蔓延,使得自我点赞刷票从个别行为演变为“社会默认”,最终在社交生态中形成“劣币驱逐良币”的恶性循环——优质内容因数据不足被淹没,刷量内容则因虚假互动获得更多资源。

现象的反思:在数据与真实之间寻找平衡

自我点赞刷票的泛滥,本质上是数字时代“价值异化”的缩影:当社交媒体从“连接工具”异化为“竞争舞台”,当个体价值被点赞数量化,用户不得不通过数据伪装来维持生存。这种现象不仅损害了社交生态的真实性,更让个体陷入“数据追逐”的异化状态——为了点赞数而创作,为了刷量而互动,最终迷失在数字符号的幻觉中。

要破解这一困境,需要多方协同:平台需优化算法逻辑,将“内容质量”“用户真实反馈”纳入核心指标,减少对“互动数据”的过度依赖;用户需重建“数字理性”,认识到点赞数不等于自我价值,回归真实表达的初心;社会需建立多元的价值评价体系,打破“数据至上”的单一标准。唯有如此,社交媒体才能从“数据表演”的剧场回归“情感连接”的本质,让每一次点赞都成为真实的共鸣,而非虚假的狂欢。

自我点赞刷票现象,是数字时代的一面镜子,照见了技术与人性的复杂博弈。在这场博弈中,唯有坚守真实、拒绝异化,才能让社交媒体真正成为照亮个体存在的光,而非吞噬自我的黑洞。