在社交媒体营销的生态系统中,一个看似矛盾的现象正悄然蔓延:即便明知平台明令禁止、用户反感,大量营销者仍热衷于加入各类“活动刷赞群”。这些群组以“互赞互助”“任务置换”为名,在短时间内为内容批量点赞,试图用虚假数据撬动真实的流量与关注。刷赞行为的热衷,本质上是营销者在算法逻辑、资源压力与行业竞争夹缝中,对“数据安全感”的畸形追逐。这种追逐背后,既藏着社交媒体营销的底层逻辑漏洞,也折射出营销者对“流量焦虑”的集体妥协。

算法的“数据偏好”为刷赞群提供了生存土壤,而营销者的资源困境则加速了这一现象的蔓延。当前主流社交平台的推荐算法,几乎都将“互动率”作为核心权重指标——点赞、评论、转发的数据表现,直接决定内容能否进入更大流量池。对于刚起步的自媒体、中小品牌或预算有限的营销团队而言,自然流量获取成本高、周期长,而一条内容若在发布初期缺乏点赞“启动量”,很可能陷入“零曝光-零互动-零曝光”的恶性循环。刷赞群恰好填补了这一“冷启动”需求:通过群内成员的批量点赞,内容能在短时间内获得数百甚至数千个点赞,触发算法的“优质内容”判定,从而获得推荐位。这种“数据造假”看似违背平台规则,实则是营销者对算法逻辑的被动适应——当“点赞数=曝光机会”成为行业共识,刷赞便成了性价比最高的“流量杠杆”。

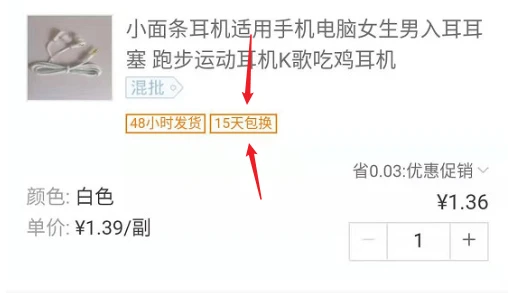

低成本与高回报的错觉,进一步强化了营销者加入刷赞群的动力。相比于投放付费广告或邀请KOL合作,刷赞群的成本几乎可以忽略不计:只需加入群组,完成“为他人点赞”的任务,即可兑换“被赞次数”,或直接通过小额红包购买点赞服务。对预算紧张的个体创业者或中小商家而言,这种“零成本撬动流量”的模式极具诱惑力。更关键的是,刷赞带来的数据“即时反馈”能带来心理满足:一条内容发布后,看着点赞数快速上涨,营销者容易产生“内容受欢迎”“营销有效”的错觉,进而投入更多资源跟进。这种“数据幻觉”形成正向激励,让刷赞群从“偶尔为之”的辅助手段,变成依赖性强的“常规操作”。

当刷赞从“个别行为”演变为“群体共识”,从众心理与群体认同成为推动营销者加入的隐形推手。在社交媒体营销圈内,“数据表现”往往被视为账号价值的直观体现——一个长期停留在个位数的点赞账号,很难吸引品牌合作或用户信任。为了不被同行“比下去”,许多营销者即使明知刷赞不可取,仍选择加入刷赞群,避免因数据落后而被边缘化。这种“大家都这样”的群体氛围,让刷赞行为逐渐脱敏:群内成员互相分享刷赞技巧、推荐靠谱渠道,甚至将“刷赞经验”作为营销交流的话题。当数据造假被包装成“行业潜规则”,营销者在群体压力下,对刷赞的道德风险与平台风险的感知会显著降低,转而将精力放在“如何更高效刷赞”而非“是否应该刷赞”上。

然而,刷赞群带来的“即时满足”背后,是虚假互动埋下的隐性成本。首先,算法的迭代正在让刷赞“失效”:平台通过识别点赞行为的时间集中度、账号活跃度、用户画像匹配度等维度,能轻易过滤掉异常点赞数据。一旦被判定为“刷量”,内容不仅会被限流,还可能面临账号降权甚至封禁的风险。其次,虚假数据会误导营销决策:一条靠刷赞获得高曝光的内容,若实际转化率、用户评论量惨淡,营销者却可能因“点赞数据好看”而复制错误策略,造成资源浪费。更严重的是,刷赞行为会损害用户信任——当粉丝发现账号数据注水,对品牌的信任度会断崖式下跌,这种“信任透支”的代价,远比短期流量损失更难弥补。

随着平台对刷量行为的打击升级,刷赞群也在悄然转型,试图在算法与需求的博弈中寻找新的生存空间。传统的“纯点赞群”逐渐减少,取而代之的是“多维度互动群”:群成员不仅点赞,还需完成评论、转发、收藏等任务,以模拟更真实的用户行为。部分刷赞群甚至引入“真人模拟”机制,通过雇佣兼职人员“手动刷赞”,降低算法识别风险。此外,一些群组开始转向“垂直领域互赞”:例如美妆博主互赞群、本地商家互赞群,通过精准匹配用户画像,让虚假数据更具“真实感”。这种转型反映出刷赞群的适应性——只要社交媒体的“数据焦虑”存在,刷赞行为就会以更隐蔽的形式持续存在。

归根结底,刷赞群的热潮是社交媒体营销“数据至上”逻辑的畸形产物。当平台将点赞数与流量、收益深度绑定,当营销者将数据表现等同于营销效果,刷赞便成了无法回避的“灰色捷径”。要破解这一困局,需要平台、营销者与用户的协同努力:平台需优化算法逻辑,降低对单一指标的依赖,建立更科学的“内容质量评估体系”;营销者应回归内容本质,用真实价值吸引用户,而非沉迷于数据泡沫;用户则需提升媒介素养,理性看待数据表现,拒绝为虚假流量买单。唯有打破“唯数据论”的迷思,社交媒体营销才能真正从“刷赞狂欢”走向“价值共生”。