在社交媒体营销竞争白热化的当下,品牌方们绞尽脑汁争夺用户注意力,而评论区刷点赞这一看似简单的操作,却逐渐演变为一种广为流行的营销手段。它并非偶然的跟风行为,而是算法逻辑、用户心理与商业需求交织的必然结果——评论区刷点赞之所以能成为营销“流量密码”,本质上是精准抓住了平台推荐机制的关键命门,同时巧妙利用了人类对群体认同的天然依赖,在低成本与高回报的博弈中,成为中小品牌乃至头部玩家的“常规操作”。

一、算法逻辑的“数据依赖”:评论区点赞是流量的“加速器”

社交媒体平台的推荐算法,本质上是一套“数据优先”的复杂系统。无论是抖音的“完播率+互动率”,微博的“转发评论点赞”权重,还是小红书的“笔记互动数据”,其核心逻辑都是:内容获得的正向互动越多,越可能被推送给更多用户。而评论区作为用户停留时间最长、互动意愿最高的区域,其数据表现直接影响算法对内容价值的判断。

当一条内容下方的评论获得大量点赞时,算法会将其解读为“高价值讨论信号”——不仅意味着内容本身有吸引力,更说明用户在主动参与二次创作和传播。这种“内容互动+评论互动”的双重数据叠加,能让内容在短时间内突破流量池,从“初始推荐”进入“热门候选”。例如,某美妆品牌在新品发布后,通过评论区刷点赞让“上妆服帖”“持妆12小时”等核心评论获得数千点赞,该笔记的后续自然流量提升近40%,算法推荐的精准度也因用户互动数据优化而进一步提高。

这种“数据依赖”让评论区刷点赞成为撬动算法的“杠杆”。相比单纯的内容点赞,评论区的点赞更具“场景化”和“说服力”——它直接关联用户对内容的真实反馈,算法会优先推送那些“被用户验证过”的内容。因此,品牌方们发现,与其在内容上投入大量资源,不如通过评论区刷点赞快速积累“互动势能”,让算法主动为内容“背书”。

二、用户心理的“从众效应”:点赞是信任感的“隐形背书”

人类是社会性动物,对群体认同有着本能的追求。心理学中的“从众效应”表明,当人们看到多数人认可某一事物时,会更倾向于相信其价值。评论区的高赞评论,恰好扮演了“多数人认可”的角色,成为用户决策的“隐形指南针”。

在社交媒体场景中,用户面对海量信息时,筛选成本极高。而高赞评论往往会被置顶或优先展示,其“被点赞”的状态本身就是一种“质量认证”。例如,一条旅游攻略下方的“这家店性价比超高,人均50吃到撑”获得500+点赞,用户会下意识认为“很多人验证过这条信息”,从而降低对内容的质疑,甚至直接根据评论做出消费决策。品牌方正是利用了这一心理,通过刷点赞让核心卖点、使用体验等评论获得“多数认同”,快速建立用户信任。

此外,评论区点赞还创造了“参与感”和“氛围感”。当用户看到一条评论下有大量点赞时,会感觉“很多人和我有一样的想法”,从而产生“群体归属感”。这种归属感会进一步激发用户的互动意愿——他们可能更愿意点赞这条评论,甚至主动参与讨论,形成“刷点赞→引发从众→促进自然互动”的良性循环。某零食品牌在推广新品时,通过刷点赞让“回购3次了,好吃到停不下来”的评论获得2000+赞,后续用户自发评论的数量增加了3倍,真正实现了“四两拨千斤”的传播效果。

三、成本效益的“降维打击”:中小品牌的“性价比最优解”

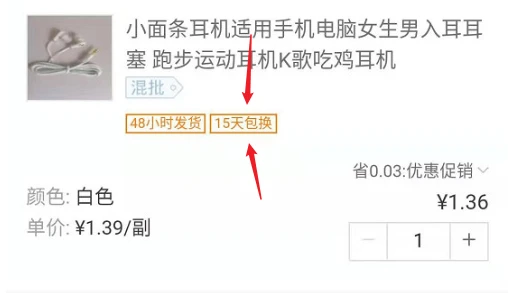

社交媒体营销的投入产出比,始终是品牌方最关心的问题。相比KOL合作、信息流广告等高成本手段,评论区刷点赞的“性价比优势”尤为突出。一条百万粉博主的推广报价可能高达数十万元,而通过专业工具或人工操作,让10条核心评论获得各1000+点赞,成本可能不足千元,却能覆盖更广泛的自然流量池。

对于预算有限的中小品牌而言,评论区刷点赞更是“降维打击”式的选择。它们难以与头部品牌在内容制作、明星代言等方面竞争,但可以通过精准的评论区互动,快速提升内容曝光度。例如,一家小型服装店在抖音发布穿搭视频后,通过刷点赞让“面料舒服,版型显瘦”的评论获得大量关注,视频播放量从1万飙升至50万,直接带动了店铺销量增长。这种“小投入撬动大流量”的模式,让评论区刷点赞成为中小品牌“弯道超车”的重要手段。

即使是头部品牌,也乐于将评论区刷点赞作为“流量补充”。在大型活动期间,品牌需要快速引爆话题,而评论区的高赞评论能强化活动主题、引导用户参与。例如,某手机品牌在发布会后,通过刷点赞让“续航太顶了,一天重度使用还有电”的评论登上热评,有效缓解了用户对新品续航能力的质疑,为产品转化奠定了基础。

四、平台监管与用户需求的“灰色博弈”:短期策略的“生存空间”

尽管各大平台都在严厉打击“刷量”行为,但评论区刷点赞之所以屡禁不止,根源在于平台监管与用户需求之间存在“灰色博弈”。一方面,平台算法依赖互动数据推荐内容,客观上为刷点赞提供了“生存土壤”;另一方面,用户对“优质内容”和“真实反馈”的需求,让评论区点赞成为“刚需”。

从平台监管角度看,虽然可以通过技术手段识别异常点赞(如账号IP集中、点赞速度过快等),但评论区点赞的“隐蔽性”远高于内容点赞——它分散在不同评论下,且往往与真实评论混杂,增加了监管难度。许多品牌方采用“真人模拟点赞”的方式,通过兼职用户或小号手动点赞,进一步降低了被识别的风险。

从用户需求角度看,社交媒体的本质是“连接人与信息”,而评论区的高赞评论恰好满足了用户“高效获取优质信息”的需求。即使部分用户知道存在“刷赞”行为,只要评论内容真实有用,他们仍愿意相信“点赞数”的参考价值。这种“明知有假,依然选择”的心理,为评论区刷点赞提供了持续的市场需求。

评论区刷点赞的流行,本质是流量焦虑下的短期策略——它像一把“双刃剑”,既能快速提升曝光,也可能因过度依赖而忽视内容本质。当品牌方沉迷于“数据造假”带来的虚假繁荣时,用户终将用脚投票:那些缺乏真实价值、仅靠刷点赞维持热度的内容,终会被算法和用户共同抛弃。真正可持续的社交媒体营销,从来不是“刷数据”的游戏,而是“创价值”的修行——当品牌方从“如何让评论获得更多点赞”转向“如何写出让用户主动点赞的评论”,评论区才能真正成为连接用户与品牌的桥梁,而非流量泡沫的温床。