在社交媒体生态中,“刷赞”曾是不少用户追逐流量的捷径——通过第三方工具或人工操作快速积累说说点赞,试图以数据光鲜换取更多关注。然而,一个普遍现象是:那些依赖刷赞行为获得的说说点赞,往往难以持久,甚至会出现“越刷越少”的反常局面。这背后并非简单的运气问题,而是平台规则、用户心理、内容生态与社交逻辑共同作用的结果。深入拆解这一现象,能帮助我们理解社交媒体真实互动的价值,以及虚假数据为何终将反噬自身。

平台算法的“火眼金睛”:虚假互动的识别与惩罚机制是直接推手

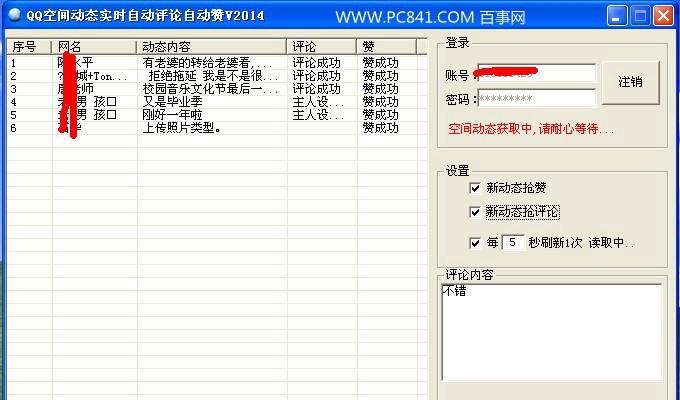

现代社交媒体平台的算法早已不是简单的“数据计数器”,而是具备复杂反作弊能力的“智能筛选器”。当用户通过刷赞行为获得说说点赞时,这些数据往往呈现出明显的“非自然特征”:短时间内点赞量激增、点赞用户画像与内容受众严重脱节(例如美妆内容被大量男性账号点赞)、点赞行为缺乏浏览、评论等关联互动(即“只赞不看不评”)等。这些异常信号会被算法标记为“可疑数据”,进而触发两种处理机制:一是降低内容的自然流量推荐,让更多真实用户看不到这条说说;二是直接清理虚假点赞数据,导致“刷来的赞”被批量扣除。例如,某短视频平台曾公开表示,其每日识别的虚假互动量达数亿次,违规账号将面临限流、封禁等处罚。这意味着,用户刷赞行为获得的说说点赞看似“增加”,实则是建立在平台算法容忍的“灰色地带”上,一旦被识别,不仅虚假数据清零,真实曝光机会也会被剥夺——这种“先涨后跌”的曲线,正是“越刷越少”的直接原因。

用户信任的“崩塌效应”:虚假互动破坏社交关系的真实性根基

社交媒体的本质是“基于信任的连接”,而点赞作为最基础的社交货币,其价值在于传递真实的认同感。当用户发现一条说说下的点赞多来自“僵尸号”或“互赞群成员”,这种“虚假繁荣”会迅速消耗信任:一方面,真实用户会对内容创作者的专业度或真实性产生质疑,认为其“刷数据造假”,进而取消关注或减少互动;另一方面,创作者自身也会陷入“数据依赖”的陷阱——当点赞量成为衡量内容价值的唯一标准,其创作动机会从“表达真实”异化为“迎合数据”,导致内容同质化、空洞化,进一步失去对真实用户的吸引力。例如,某博主曾通过刷赞将单条说说的点赞量从500提升至5000,短期内看似“热度高涨”,但后续真实粉丝发现评论区的互动多为“互赞广告”,纷纷取关,最终自然点赞量不升反降。这种“信任崩塌”一旦发生,往往比算法惩罚更难修复,因为它摧毁了社交生态中最核心的“真实连接”。

内容质量的“错位陷阱”:刷赞与优质内容的天然排斥性

刷赞行为的核心逻辑是“以数据量论英雄”,而社交媒体平台的推荐机制早已从“唯数据论”转向“内容质量优先”。当用户将精力投入刷赞,必然会忽视内容本身的打磨:缺乏真情实感的文字、模糊不清的图片、与用户需求脱节的主题,这些“低质内容”即使通过刷赞获得初始曝光,也难以留住真实用户——因为点赞的本质是“内容价值的即时反馈”,用户看到一条无趣或虚假的说说,不会因为“点赞数多”而改变自己的行为,反而会因“被数据欺骗”而产生反感。例如,某美食博主为追求数据,连续发布5条“滤镜过度、文案雷同”的说说,并通过刷赞将每条点赞量维持在1000+,但真实用户在评论区吐槽“照骗”“内容没诚意”,最终平台算法判定其内容“用户反馈差”,大幅降低推荐量,自然点赞量断崖式下跌。这说明,刷赞行为获得的说说点赞,本质是“空中楼阁”——没有优质内容作为支撑,虚假数据无法转化为长期互动,反而会因内容与数据的“严重错位”,被平台和用户同时“抛弃”。

心理反馈的“恶性循环”:刷赞依赖症削弱创作动力与用户粘性

从心理学角度看,刷赞行为会形成“虚假反馈-依赖-动力衰退”的恶性循环。当用户通过刷赞获得大量点赞时,大脑会分泌多巴胺,产生“被认可”的快感,但这种快感是“外部刺激”而非“内在成就”带来的,长期依赖会导致创作动机异化:用户不再关注内容是否真实、是否有价值,而是沉迷于“如何刷更多赞”,甚至将“刷赞技巧”视为核心能力。这种“舍本逐末”的行为,最终会让创作者失去对真实用户需求的感知力——当内容脱离用户真实体验,自然点赞量必然会下降。同时,真实用户也能敏锐察觉到这种“表演式创作”:他们更愿意为“有温度、有观点、有细节”的内容点赞,而非“为数据而数据”的流水线产物。例如,某旅行博主初期坚持分享真实旅行攻略,积累了一批忠实粉丝;后期转向刷赞,发布大量“网红景点打卡照+空洞文案”,虽然短期点赞量上涨,但老粉丝纷纷留言“失去了灵魂”,互动量持续走低。这说明,刷赞行为获得的说说点赞,看似“捷径”,实则是“创作毒药”——它让用户在虚假的繁荣中迷失方向,最终失去最珍贵的真实用户粘性。

归根结底,用户刷赞行为获得的说说点赞会减少,本质是“虚假数据”与“真实社交生态”的必然冲突。平台的反作弊机制、用户对真实性的追求、内容质量的核心价值,以及心理层面的反馈规律,共同构筑了“刷赞失效”的底层逻辑。对于社交媒体用户而言,真正的“流量密码”从来不是数据造假,而是回归内容本质——用真实的表达连接真实的人,用优质的价值赢得真实的认可。唯有如此,点赞量才能成为“社交连接”的见证,而非“数据泡沫”的注脚。