社交媒体时代,点赞量已成为衡量内容热度、账号影响力的重要指标,不少用户试图通过刷点赞软件实现“安全快速”的点赞增长,但这类工具真能兼顾“安全”与“快速”吗?实际上,其宣称的效果与实际风险存在根本矛盾,所谓“安全快速”不过是营销话术,背后隐藏着账号安全危机、平台规则红线与数据泡沫陷阱。

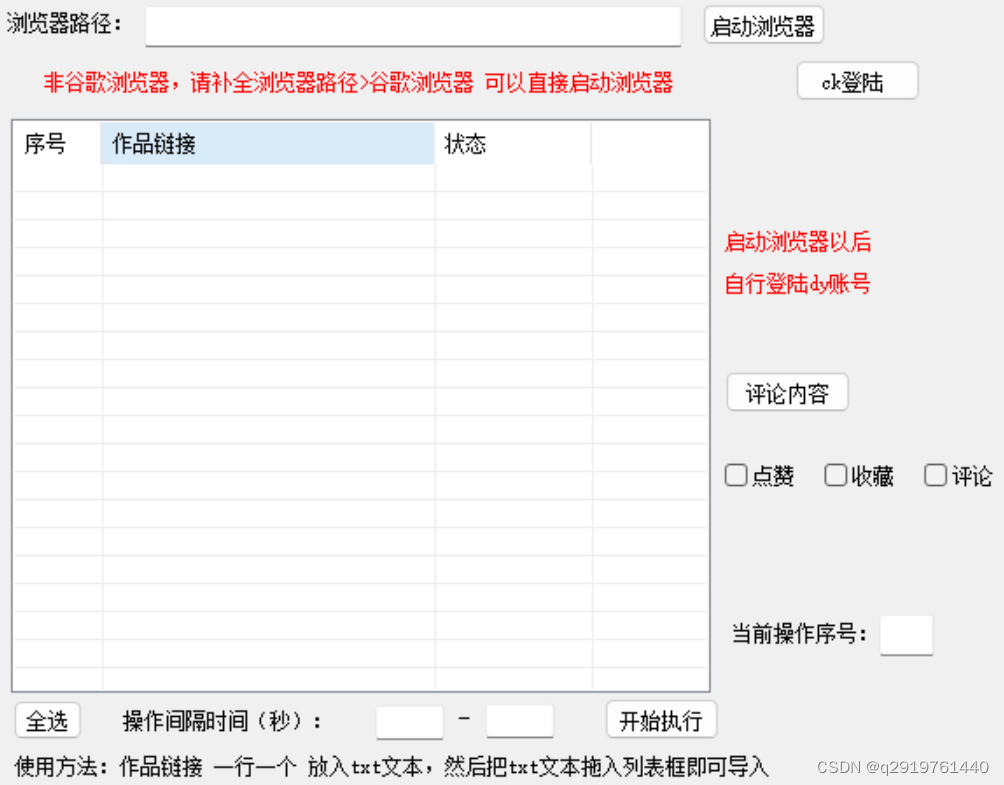

刷点赞软件的核心逻辑是通过技术手段绕过平台检测,批量生成虚假互动。常见方式包括搭建僵尸账号矩阵,利用虚拟手机号批量注册账号,通过自动化脚本模拟用户点击、浏览行为;或非法调用平台API接口,直接篡改后台数据,实现“秒赞”“万赞”效果。这类软件通常宣称“模拟真人操作”“防封号技术”,但其本质是伪造用户行为,通过低成本的机器流量制造数据繁荣,与真实用户的点赞动机(内容共鸣、情感认同)完全背离。例如,某软件宣称“10分钟涨赞1000+”,实则通过固定IP段、固定点击间隔的机器操作,一旦被平台算法识别异常,立即触发风控机制。

从“安全”维度看,刷点赞软件的风险远超其宣称的“安全保障”。账号安全层面,多数软件需获取用户账号权限,部分恶意软件会植入木马程序,窃取登录凭证、个人信息,甚至盗用账号进行违法活动,用户看似“快速”获得点赞,实则面临账号被盗、资金损失的风险。平台规则层面,主流社交媒体平台(如微博、抖音、小红书)均通过算法识别异常数据,例如点赞量与粉丝量不匹配、点赞时间过于集中、互动率远低于行业均值等,一旦被判定为刷量,轻则降权限流(内容推送减少),重则永久封号,所谓“安全”不过是软件商的虚假承诺,平台对刷量行为的打击从未松懈。数据隐私层面,用户在使用软件时需提交账号信息,部分软件会记录用户的浏览习惯、社交关系,甚至将数据转售给第三方,形成隐私泄露的连锁反应。

“快速增加点赞”的实际价值同样经不起推敲。短期看,虚假点赞量确实能让内容在短时间内获得更高曝光,吸引部分用户关注,但这种“繁荣”难以持续。平台算法的核心逻辑是识别“有效互动”,即用户点赞后的评论、转发、收藏等行为,刷量软件生成的点赞多为“一次性互动”,缺乏后续行为,会被算法判定为低质量内容,反而降低账号权重。例如,某美妆博主使用刷点赞软件使单条视频点赞量从1万涨至10万,但评论量仅增长50,算法判定为“异常数据”,后续视频推送量骤减70%,最终得不偿失。此外,虚假点赞会误导用户对内容价值的判断,当真实用户发现“高赞”内容无人讨论、无人认可时,会对账号产生信任危机,反而损害长期发展。

对比自然增长与刷量的差异,更能揭示“快速”的虚假性。真正的点赞增长源于内容质量与用户共鸣。优质内容能精准触达目标受众,引发情感共鸣,自然带动点赞、评论、转发等互动。例如,知识博主通过深度分析行业热点,提供独特见解,吸引粉丝主动点赞分享;生活博主通过真实记录日常,构建情感连接,获得用户自发认可。这种增长虽然“缓慢”,但互动率高、用户粘性强,能有效提升账号权重,形成良性循环。而刷量追求“快速”,却忽视了内容的本质价值,如同在沙滩上建高楼,看似宏伟,实则根基不稳,一旦平台规则收紧或算法升级,数据泡沫瞬间破裂,账号价值归零。

与其依赖刷点赞软件的虚假“快速”,不如通过合规运营实现真实增长。首先,优化内容质量,深入理解目标用户需求,提供有价值、有温度的内容;其次,精准定位受众,利用平台工具分析用户画像,通过标签、话题等方式触达潜在粉丝;再次,加强社群运营,通过互动、福利等方式增强用户粘性,鼓励用户自发传播;最后,关注平台规则,遵守社区公约,避免任何违规操作。社交媒体的核心是“连接”,点赞量只是连接的副产品,真正有价值的是通过内容建立信任,通过互动形成社群,这才是账号长期发展的基石。

刷点赞软件的“安全快速”不过是一场精心包装的陷阱,它用虚假的繁荣掩盖了账号安全风险、平台规则红线与数据泡沫本质。在社交媒体生态日益规范的今天,唯有回归内容创作本质,用真实价值吸引用户,才能实现点赞量与账号价值的双赢,让每一次点赞都成为信任的见证,而非数据的泡沫。