在线投票作为一种高效、低成本的意见征集与结果决策方式,已在商业评选、公益选拔、活动竞赛等场景中广泛应用。然而,随着其普及,“刷票公司提供的服务是否合法有效且对在线投票公平性产生不良影响”这一问题逐渐成为社会关注的焦点。这些公司以“技术赋能”“快速提升票数”为卖点,通过技术手段人为操纵投票结果,其服务的合法性边界与对公平性的侵蚀,亟待从法律、技术与社会价值三个维度进行深度剖析。

刷票公司服务的本质:技术伪装下的流量造假

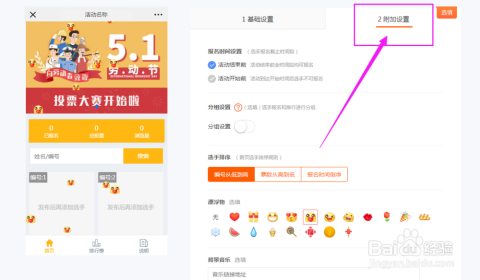

刷票公司提供的服务,核心是通过技术手段绕过平台投票机制,制造虚假投票量。其具体操作包括但不限于:利用IP代理池伪造不同地域的投票设备,通过脚本程序模拟用户点击实现“机器刷票”,甚至通过“养号”策略批量注册虚假账号,形成看似真实的用户投票行为。部分公司还宣称“真人投票”,即雇佣人员通过人工点击或诱导第三方参与,但这类行为往往涉及用户数据滥用或隐私侵犯。从服务形式看,刷票公司通常按“票数单价”“包时段套餐”或“保排名协议”收费,其本质是将“投票权”商品化,将本应体现真实意愿的民主程序转化为可交易的数字流量。

这种服务的“有效性”仅停留在表象——能在短期内快速提升特定候选人的票数,甚至篡改投票结果。但这种“有效”建立在技术造假的基础上,与投票机制“反映真实偏好”的核心功能背道而驰。当刷票公司介入后,投票结果不再是公众意愿的体现,而是技术资本与金钱较量的产物,其“有效性”越强,对公平性的破坏就越严重。

合法性审视:违法性判定与合同无效的双重困境

刷票公司服务的合法性,需从法律规范与合同效力两个层面分析。从现行法律看,《网络安全法》第二十四条明确规定,“任何个人和组织不得提供专门用于从事危害网络安全活动的程序、工具”;《反不正当竞争法》第八条也将“通过组织虚假交易等方式,帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传”列为不正当竞争行为。刷票公司提供的脚本程序、IP伪造工具等,本质上属于“从事危害网络安全活动的程序”,其通过技术手段操纵投票结果的行为,既违反平台规则,也涉嫌违反上述法律的强制性规定。

在合同效力层面,刷票公司与委托方签订的服务合同,因违反法律、行政法规的强制性规定,应被认定为无效。《民法典》第一百五十三条明确规定,“违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效”。刷票服务的委托方(如参赛选手、企业营销团队)与刷票公司均存在主观过错,双方因此取得的财产应当互相返还;若因刷票行为给平台或其他方造成损失,还需承担相应的赔偿责任。实践中,不少委托方因“刷票被平台封禁”或“结果被撤销”而试图维权,但因合同无效,其支付的服务费往往难以追回,这种“无效性”进一步揭示了刷票服务的法律风险。

对在线投票公平性的系统性破坏

在线投票的公平性,建立在“一人一票、真实意愿、程序公正”三大基石上。刷票公司服务的介入,从结果、过程与价值三个层面侵蚀了这一公平性。

结果层面,刷票行为直接扭曲投票的真实性。在商业评选中,企业通过刷票公司“买排名”,可能导致产品力不足但资本雄厚的候选人胜出,破坏市场竞争的公平性;在公益选拔中,刷票可能使真正需要帮助的个人或项目被边缘化,违背“资源向真实需求倾斜”的初衷。例如,某地方“最美乡村”评选中,个别村庄通过刷票公司伪造数万票,最终超越票数真实的候选村庄,引发公众对评选公信力的广泛质疑。

过程层面,刷票破坏了投票程序的公正性。正常投票应基于参与者对候选人的了解与自主选择,而刷票通过技术手段“绕过”用户真实意愿,使投票沦为少数人操纵的工具。这种“程序不公”会产生示范效应:当刷票成为“潜规则”,未参与刷票的参与者可能因“不刷票就输”而被迫加入,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。最终,投票机制从“民意表达渠道”异化为“技术比拼战场”,其民主决策功能被彻底架空。

价值层面,刷票行为侵蚀社会诚信体系。在线投票的公平性是社会信任的微观体现——公众相信“票数即意愿”,才愿意参与投票并认可结果。当刷票公司轻易操纵票数,这种信任便会崩塌。长期来看,若刷票行为得不到遏制,可能导致公众对“在线投票”“网络评选”等机制产生普遍怀疑,甚至对“程序正义”的价值理念产生质疑,对社会诚信体系建设造成难以估量的负面影响。

治理挑战与破局路径:技术、规则与责任的协同

尽管刷票服务的违法性与危害性明确,但其治理仍面临多重挑战。技术上,刷票手段不断迭代,从简单脚本升级到AI模拟真人行为,平台检测难度加大;规则上,部分平台对刷票行为的界定模糊、处罚力度不足,难以形成有效震慑;责任上,刷票公司、委托方、平台的三方责任划分不清,导致监管存在盲区。

破解这一困境,需构建“技术防控—规则约束—责任追究”的协同治理体系。技术上,平台应引入AI行为分析、设备指纹识别等技术,通过用户投票行为模式(如点击频率、IP跳变轨迹)精准识别刷票行为,并建立“投票异常实时预警机制”;规则上,平台需明确刷票行为的认定标准,对违规者采取“票数清零+账号封禁+公示曝光”的阶梯式处罚,同时与监管部门共享数据,形成跨平台联防联控;责任上,既要追究刷票公司的法律责任,也要强化委托方的“结果担责”——例如,在商业评选中明确约定“刷票取消资格并赔偿损失”,在公益投票中引入第三方监督机构,确保结果经得起检验。

更重要的是,需通过公众教育提升对“投票公平性”的价值认知。让公众意识到,每一次真实的投票都是对公平秩序的维护,而纵容或参与刷票,最终损害的是整个社会的利益。唯有当“拒绝刷票、捍卫公平”成为社会共识,刷票公司服务的生存空间才能被彻底压缩。

刷票公司提供的服务,无论从法律层面还是社会价值层面,均不具备合法性基础,其“有效性”仅是技术造假的假象,却对在线投票的公平性造成了系统性破坏。在数字化时代,投票机制作为连接公众意愿与社会决策的重要桥梁,其公正性不容侵蚀。唯有通过技术升级、规则完善与责任强化,才能让在线投票回归“真实表达、公平竞争”的本质,真正发挥其在社会治理与市场活动中的积极作用。