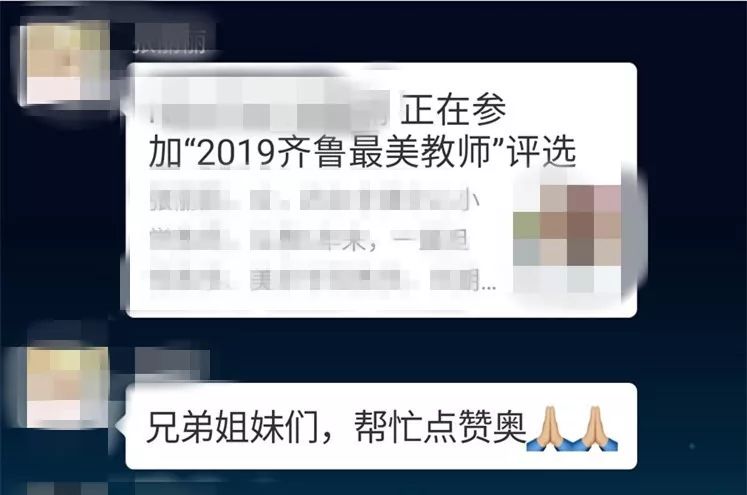

刷票点赞群的存在,早已不是网络生态中的个别现象,而是形成规模化、产业链化的灰色地带。从娱乐选秀的“人气王”争夺,到企业活动的“最佳员工”评选,再到公共事务的“民意征集”,这些看似普通的网络投票背后,往往都有刷票点赞群的身影。它们通过人工点击、机器模拟、流量造假等手段,将投票变成一场“数字游戏”,其直接后果是投票结果的真实性荡然无存。这不禁引发一个核心问题:刷票点赞群的普遍存在,是否意味着我们必须重新审视网络投票的安全性?答案无疑是肯定的。这种审视不能停留在“堵漏洞”的技术层面,而应深入投票机制的设计逻辑、价值导向及治理框架,从根本上重构网络投票的安全防线。

网络投票的安全性问题,本质上是“真实性”与“公平性”的守护问题。刷票点赞群的泛滥,恰恰暴露了当前多数网络投票机制在安全设计上的先天不足。从技术角度看,传统投票平台多依赖IP限制、验证码、手机号验证等基础手段,但这些在规模化、专业化的刷票面前形同虚设。刷票群通过使用代理IP跳过地域限制,利用打码工具破解验证码,甚至通过“猫池”等设备批量使用虚拟手机号,轻松实现“一人多票”“一机多投”。更进一步,部分平台为追求“高参与度”,刻意简化投票流程,降低核验门槛,客观上为刷票点赞群提供了可乘之机。这种“重便捷、轻安全”的设计导向,让投票从“民意表达”异化为“流量竞赛”,安全机制从一开始就处于被动挨打的局面。

从社会价值层面看,刷票点赞群的危害远不止于“结果失真”,更在于对公共信任的侵蚀。网络投票之所以被广泛应用,源于其高效、透明、低参与成本的特性,尤其在公共事务决策、基层民主实践中,被视为连接个体与集体的重要渠道。例如,社区公共设施改造方案投票、地方民生项目民意征集等,其结果直接影响资源配置与政策走向。然而,当刷票点赞群能够轻易操控结果时,投票的“代表性”便无从谈起。真实的民意被虚假流量淹没,公众的参与热情随之消退——当“投不投票一个样”成为普遍认知,网络投票的民主价值将彻底空心化。更值得警惕的是,刷票点赞群的运作往往与商业利益深度绑定:企业通过刷票获取虚假荣誉或流量,平台则通过“刷单服务”牟利,这种利益链条让投票沦为少数人攫取利益的工具,其公平性在起点就已崩塌。

重新审视网络投票的安全性,首先需要重构“安全优先”的机制设计逻辑。这意味着投票机制不能仅以“用户友好”为单一目标,而需在便捷性与安全性之间找到动态平衡。具体而言,可引入多维度核验体系:在身份核验上,结合实名认证、人脸识别等技术,确保“一人一票”的真实性;在行为核验上,通过分析用户投票频次、操作路径、设备特征等数据,识别机器行为与异常流量;在结果公示上,采用区块链等技术实现投票过程不可篡改、可追溯,让每一票都有据可查。例如,部分政务投票平台已试点“链上投票”,将投票时间、IP地址、选民信息等关键数据上链,有效杜绝事后篡改。这种技术升级虽可能增加操作复杂度,但相较于投票结果被操控的代价,无疑是必要的安全成本。

其次,需明确平台与组织者的主体责任,构建“全链条治理”体系。刷票点赞群的生存离不开需求端与供给端的共同作用:一方面,部分活动组织者为追求“表面数据”,默许甚至主动购买刷票服务;另一方面,平台对投票异常行为的监测与处置力度不足,客观上纵容了灰色产业链。因此,治理需双管齐下:对平台而言,应建立投票异常行为实时监测系统,对短时间内集中投票、IP地址异常等行为自动拦截,并向用户公示风险提示;对组织者而言,需强化“结果真实性”的主体责任,将投票机制设计、安全防护纳入活动策划的必要环节,而非“事后补救”。例如,企业评选活动可引入“第三方审计”机制,对投票数据进行独立核查,对违规者取消资格并公示,形成有效震慑。

更深层次的审视,在于回归网络投票的“价值本源”——它究竟是“数据游戏”还是“民意表达”?当前许多投票活动陷入“唯流量论”的误区,将票数等同于影响力、满意度,甚至将投票结果与商业利益直接挂钩,这本质上是投票功能的异化。重新审视安全性,本质上是重新确立投票的价值排序:真实性与公平性应始终置于便捷性与流量之上。这意味着组织者在设计投票时,需明确其核心目标——是获取真实民意,还是制造传播噱头?前者需以安全机制为保障,后者则应避免使用“投票”这一具有公信力的标签,转而采用其他互动形式。唯有剥离投票的商业化包装,让其回归“汇聚真实声音”的本质,安全防护才有坚实的价值基础。

值得注意的是,网络投票安全性的重构,并非要否定其技术价值,而是要为其健康发展划定边界。在数字时代,网络投票仍是提升公共参与效率的重要工具,但工具的有效性依赖于规则的设计。刷票点赞群的存在,如同一面镜子,照见了当前网络投票机制在安全、公平、价值层面的多重漏洞。正视这些漏洞,从技术、制度、价值三个维度系统性重构安全防线,才能让网络投票真正成为连接个体与社会的可信桥梁。当每一票都能反映真实意愿,每一次参与都能推动有效决策,网络投票的数字民主价值才能真正落地生根。这不仅是技术升级的必然要求,更是数字时代公共治理的深刻命题。