刷评论点赞软件已成为流量竞争中的灰色工具,其“效率”背后隐藏着实用性与安全性的双重博弈。用户在选择这类软件时,若仅关注短期数据提升,忽视深层风险,可能陷入“流量陷阱”与“信任危机”的恶性循环。评估其价值与风险,需从本质逻辑出发,拆解实用性的真实边界与安全性的潜在雷区,才能做出理性判断。

一、刷评论点赞软件的本质:流量焦虑下的“速效药”还是“慢性毒药”?

刷评论点赞软件的核心逻辑,是通过模拟真实用户行为(如随机点赞、批量评论、关键词互动等),在短时间内提升内容的互动数据。其应用场景覆盖电商(提升商品“好评率”)、社交媒体(增强笔记/视频的“爆款潜质”)、知识付费(课程评价“可信度”包装)等,本质是满足平台“数据优先”的算法偏好与商家“流量焦虑”的短期需求。然而,这种“数据造假”行为违背了平台规则与用户信任,其价值需从“短期效果”与“长期代价”双重视角审视。实用性并非简单的“数据提升”,而是能否转化为真实商业价值——如是否带动自然流量、是否提升用户转化、是否损害品牌口碑。若仅追求虚假数据繁荣,实则饮鸩止渴。

二、实用性评估:数据泡沫下的“伪增长”与“真价值”

评估刷评论点赞软件的实用性,需穿透数据表象,看其是否解决核心问题。

短期流量提升的“边际效应递减”:部分软件确实能在短时间内实现点赞、评论数的几何级增长,但平台算法已具备识别“异常数据”的能力(如评论内容重复、点赞账号无历史互动等)。一旦被判定为“虚假流量”,内容不仅会被限流,还可能被标记为“异常数据”,导致前期投入“打水漂”。例如,某电商店铺使用刷单软件将好评率从80%刷至95%,却因评论内容高度同质化,反而引发用户怀疑,实际转化率不升反降。

“互动数据”与“用户信任”的背离:真实用户更关注内容质量而非数据量。当评论区充斥着“质量很好,下次还来”等模板化评论时,理性用户会迅速识别“刷评痕迹”,反而降低对品牌的好感度。实用性应体现在“真实互动”上——如通过精准评论引发用户讨论、通过点赞引导自然流量,而非单纯堆砌数字。

场景适配性差异:不同平台对数据的敏感度不同。抖音、小红书等视觉平台对“点赞率”“完播率”的权重较高,少量刷量可能触发算法推荐;但知乎、豆瓣等内容社区对“评论质量”要求严格,刷评行为极易被识别。因此,实用性需结合平台特性判断,而非盲目追求“数据通用”。

三、安全性评估:隐雷密布的“数据陷阱”与“规则红线”

安全性是刷评论点赞软件的“致命短板”,其风险远超数据造假本身,用户需重点防范以下三重雷区:

数据隐私的“无底洞”:多数刷量软件需用户授权登录账号(如微信、抖音、淘宝等),部分甚至要求获取通讯录、手机相册等敏感权限。这些软件背后的开发者可能非法收集用户数据,用于精准诈骗或倒卖黑产。曾有案例显示,某刷赞APP在用户手机后台植入恶意代码,窃取支付信息,导致用户财产损失。

平台规则的“高压线”:各大平台均明确禁止刷量行为,且处罚力度持续升级。淘宝对刷单店铺实施“降权封店”,抖音对异常互动账号“限流封号”,小红书甚至将刷评行为纳入“信用分”体系。用户使用此类软件,本质是用账号安全“赌平台监管漏洞”——一旦被查,不仅流量清零,还可能影响账号长期信誉。

法律合规的“灰色地带”:若刷量软件涉及“非法侵入计算机信息系统”“提供专门用于侵入、非法控制计算机程序的工具”等行为,可能触犯《网络安全法》《刑法》。2023年,某科技公司因开发“刷量机器人”被警方查处,涉案金额超千万元,开发者承担刑事责任。用户若参与其中,可能成为“共犯”,面临法律风险。

四、用户关注要点:理性评估的“避坑指南”

面对刷评论点赞软件的“效率诱惑”,用户需建立“风险-收益”评估框架,重点关注以下维度:

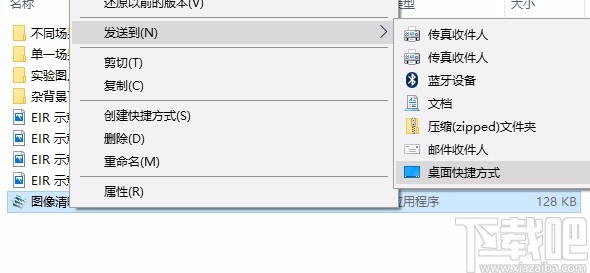

软件来源与开发者资质:优先选择有明确运营主体、用户口碑较好的产品,避免下载“三无”软件。可通过企业信用信息公示系统查询开发者资质,警惕“免费软件”背后的捆绑插件或数据窃取风险。

功能透明度与风险提示:正规软件会明确说明技术原理(如模拟真人行为频率)、适用场景(如仅用于测试数据波动)及潜在风险(如账号封禁概率),而非夸大“100%安全”“永久防封”。若软件刻意回避风险提示,需高度警惕。

使用场景与规模控制:若仅用于少量数据测试(如验证算法对低互动内容的推荐逻辑),风险相对可控;但若用于大规模商业推广,一旦被平台识别,代价远高于短期收益。建议将“刷量”作为辅助手段,而非核心策略,避免形成数据依赖。

替代方案的可行性:与其依赖刷量软件,不如通过优化内容质量、精准用户运营、社群互动等合法方式提升自然流量。例如,通过评论区引导用户讨论(如提问“你最关心产品的哪个功能?”),比批量刷模板化评论更能提升真实互动率。

五、行业趋势:从“流量造假”到“价值回归”的必然

随着监管趋严与用户理性提升,刷评论点赞软件的生存空间正在被压缩。网信办“清朗”行动已将“虚假流量”列为重点整治对象,平台算法也在持续升级“反刷量”机制。未来,行业将呈现两大趋势:一是“合规化转型”,部分开发者转向“数据分析工具”(如提供用户行为洞察、自然流量优化建议),而非单纯数据造假;二是“价值回归”,用户与平台将更注重“真实互动”与“内容质量”,流量竞争从“数据比拼”转向“用户体验比拼”。

刷评论点赞软件的实用性,本质是“短期利益”与“长期价值”的权衡;安全性,则是“流量焦虑”与“风险底线”的博弈。用户若沉迷于“数据速成”,终将被平台规则与用户信任反噬。真正的流量增长,源于内容创新与用户认可,而非虚假数据的堆砌。在数字经济的下半场,唯有拒绝“流量至上”,回归价值本质,才能实现可持续的发展。