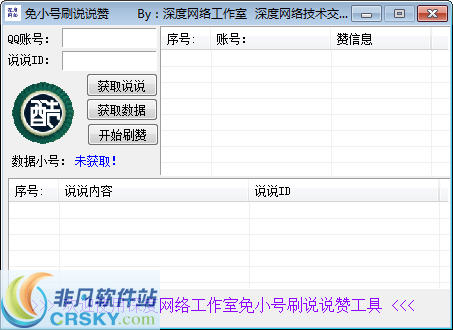

在社交媒体运营与个人社交形象管理的实践中,刷说说点赞作为一种快速提升互动数据的方式,被部分用户用于营造账号活跃度或内容热度。然而,伴随平台反作弊技术的持续升级,选择一款既能保障账号安全又能规避检测的刷说说点赞软件,已成为用户必须审慎对待的核心问题。事实上,刷说说点赞软件的选择并非单纯的功能比拼,而是对平台风控逻辑、数据安全技术与行为模拟能力的综合考验,任何单一维度的忽视都可能导致账号陷入限流、封禁的风险。

一、账号安全:选择软件的底层逻辑与风险防线

刷说说点赞软件的首要价值在于“安全”,这里的“安全”不仅指账号不被封禁,更涵盖个人信息、资金及社交关系的全面保护。当前市面上的部分软件为吸引用户,会过度索取权限——如读取通讯录、获取短信验证码,甚至捆绑恶意插件,这些行为极易导致用户隐私泄露或账号被盗。因此,在选择时需优先评估软件的权限申请范围:正规软件仅需基础的内容互动权限(如模拟点赞操作),无需触及与点赞行为无关的核心数据。此外,数据加密传输是另一关键指标,若软件未采用HTTPS等加密协议,用户的账号密码、操作记录等敏感信息可能在传输过程中被截获,形成安全隐患。长期来看,选择具备独立服务器架构、不存储用户敏感信息的软件,能最大限度降低“一软件崩坏,全账号遭殃”的连锁风险。

二、防检测能力:从“技术对抗”到“行为合规”的进阶

平台对刷点赞行为的检测已从单一的速度识别,升级为多维度特征分析。腾讯等社交平台的风控系统会综合IP地址、设备指纹、行为序列、互动对象等20余项指标,构建用户行为画像。例如,短时间内对同一用户的重复点赞、非活跃时段的密集操作、或仅点赞无评论/转发的“机械式互动”,均会被标记为异常。因此,刷说说点赞软件的防检测能力,本质在于能否“模拟真实用户的行为轨迹”。优质软件需具备以下特征:一是IP动态化,支持模拟不同地域、不同运营商的IP地址,避免固定IP导致的“集群作弊”嫌疑;二是行为随机化,能根据用户画像(如活跃时段、兴趣标签)生成个性化的点赞间隔(如3-15分钟随机延迟)、互动对象(分散于不同类型账号);三是设备环境隔离,通过虚拟机或容器技术模拟不同机型、系统版本的环境,规避设备指纹重复问题。值得注意的是,当前部分软件已引入AI行为模拟技术,通过学习真实用户的行为模式(如先浏览后点赞、偶尔查看主页),进一步降低识别概率。

三、避坑指南:从“功能陷阱”到“口碑验证”的理性选择

面对市场上琳琅满目的刷说说点赞软件,用户需警惕“功能过度宣传”与“低价诱导”两大陷阱。部分软件宣称“秒赞10万+”“100%防封”,却忽略了平台风控的实时迭代性——所谓“绝对安全”的技术逻辑根本不存在,真正可持续的防检测能力需建立在持续的风控对抗投入基础上。因此,选择软件时需关注其更新频率:若软件长期未更新,或对平台新功能(如视频号联动、朋友圈互动)无适配优化,则说明研发团队已缺乏技术投入能力。此外,用户口碑是另一重要参考维度,可通过行业社群、真实用户反馈了解软件的长期使用效果,重点关注是否存在“批量封号”“数据泄露”等负面记录。对于免费软件,需保持高度警惕——其盈利模式往往依赖用户数据贩卖或植入恶意代码,所谓“免费”实则隐含更高风险。建议优先选择提供试用期、按次付费或小额度套餐的软件,通过小范围测试验证其安全性与防检测效果后再扩大使用。

四、趋势与平衡:从“依赖工具”到“内容运营”的价值回归

随着社交平台对“优质内容”的倾斜度提升,单纯依靠刷点赞数据营造虚假热度的边际效应正在递减。平台算法已更倾向于将互动数据与内容质量、用户停留时长等指标结合评估,这意味着“刷点赞”只能作为辅助手段,而非账号运营的核心。在此背景下,刷说说点赞软件的选择逻辑也需随之调整:与其追求“极致刷量”,不如选择支持“数据精细化运营”的软件——如能分析点赞用户画像、匹配内容受众标签,帮助用户优化内容方向。长远来看,账号健康发展的根本在于优质内容输出与真实用户互动,刷说说点赞软件的价值应定位于“阶段性流量助推”,而非长期依赖。用户在选择软件时,需明确其定位:是用于冷启动初期的数据积累,还是特定活动期的热度提升?不同的使用场景对应不同的技术需求,例如冷启动阶段需更注重“自然化”行为模拟,活动期则需兼顾“效率”与“安全”的平衡。

刷说说点赞软件的选择,本质是一场安全、效率与合规的博弈。真正的“安全”不是软件的承诺,而是用户对风控逻辑的认知与敬畏;真正的“有效”不是数据的堆砌,而是对平台规则的适配与尊重。在社交媒体生态日益规范的今天,唯有将工具使用与内容运营深度结合,才能在规避风险的同时,实现账号价值的持续增长。