刷说说赞和评论软件真的能帮助用户在社交平台上快速获得更多关注吗?这个问题困扰着无数渴望在社交场域中突围的个体。从初入圈层的新手博主,到寻求曝光的中小商家,再到试图扩大影响力的普通用户,“快速涨粉”的诱惑总让“刷软件”成为绕不开的选项。然而,当我们在数据的表象下深挖,会发现这类看似捷径的工具,实则可能将用户引入一条与“真实关注”背道而驰的歧路。

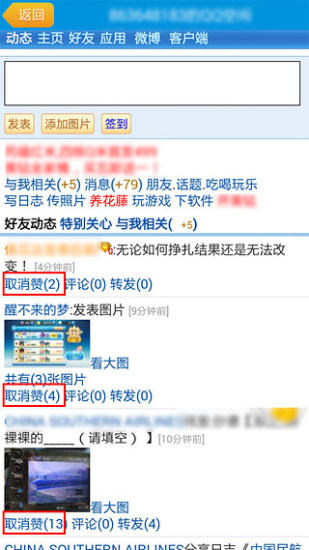

刷说说赞和评论软件的核心逻辑,是通过技术手段模拟人工操作,在短时间内为用户的动态(如“说说”)批量生成点赞、评论、转发等互动数据。这类软件通常打着“智能涨粉”“互动神器”的旗号,宣称能“7天粉丝破万”“动态霸屏朋友圈”,其卖点直击用户对“效率”的极致追求——无需优质内容,无需长期运营,只需动动手指,就能坐拥“社交繁荣”。技术上,这类软件或通过虚拟号码批量注册小号实现“真人互动”假象,或利用平台API接口漏洞直接调用数据接口,甚至结合AI自动生成“评论模板”,比如“太棒了,学到了!”“博主好有才华,关注了!”等标准化话术,试图以低成本制造“高人气”效果。

然而,这种“快速获得关注”的表象下,隐藏着致命的虚假性。社交平台的关注本质是“人与人之间的价值连接”,而刷软件带来的数据,本质上是一堆没有温度的数字。举个例子,一条普通的说说获得1000个点赞,但评论区只有10条重复的“支持”,且发布者的小号粉丝列表里满是“僵尸号”“营销号”,这样的“高互动”不仅无法吸引真实用户关注,反而可能让潜在受众产生警惕——毕竟,谁会愿意追随一个只有数据没有内容的账号?刷出来的关注更像一场自欺欺人的数字游戏,用户看似获得了“虚荣满足”,实则错失了与真实用户建立信任的机会。更关键的是,这类软件生成的互动数据往往缺乏“用户画像”支撑:你的目标受众是25-35岁的都市白领,但点赞的可能是18岁以下的青少年;你的内容主打深度思考,但评论充斥着“沙发”“打卡”等无意义短语。这种“错位互动”不仅无法精准触达潜在粉丝,反而会让账号定位变得模糊,长期来看反而阻碍真实关注积累。

社交平台的算法机制,更是让刷软件的“捷径”越来越难走。如今的主流平台,如微信、QQ空间、微博等,早已建立起成熟的数据风控系统,能够通过识别用户行为模式(如短时间内集中互动、账号IP异常、评论内容高度重复等)精准识别“刷量”行为。一旦被判定为异常数据,轻则互动数据被清零、账号限流,重则永久封禁。更重要的是,现代算法的核心逻辑是“内容质量+用户粘性”,而非单纯的“数据热度”。一条动态的推荐权重,取决于点赞用户的活跃度、评论深度、转发后的二次互动等多维度指标。刷软件带来的虚假互动,无法通过算法的“质量检测”,自然也无法获得平台流量倾斜——这就好比在考试中作弊得了高分,却无法进入真正的优秀学生行列,最终只会被真实的筛选机制淘汰。

更深层的矛盾在于,刷软件与社交平台的底层价值存在根本冲突。社交平台的诞生,是为了满足人类“连接”与“表达”的需求,其核心是“真实”与“信任”。无论是朋友圈的生活分享,还是说说的观点输出,用户期待的都不是冰冷的数字,而是情感共鸣与价值认同。当刷软件让“点赞”失去真诚,“评论”沦为套路,社交场景便异化为“数据战场”,用户之间的信任纽带也会随之断裂。试想,当你发现某位“博主”的高互动数据背后是软件操控,你还会相信他的内容吗?这种信任崩塌不仅损害个体账号的公信力,更会侵蚀整个社交平台的生态健康——当用户不再相信“点赞”的真实性,社交平台也就失去了存在的意义。

那么,放弃刷软件,如何才能真正在社交平台上获得关注?答案其实很简单:回归社交本质——以内容为锚点,以真诚为纽带。优质内容永远是吸引关注的核心驱动力,无论是图文、视频还是文字,只要能解决用户痛点、提供情绪价值或引发思考,就能自然吸引精准受众。同时,真实的互动比任何数据都更有力量:认真回复每一条评论,主动与同领域用户交流,参与社群话题讨论,这些“笨办法”看似耗时,却能建立起真实的用户关系网络。社交平台的涨粉从来不是“百米冲刺”,而是“马拉松”,比的不是谁的数据涨得快,而是谁能跑得更远。那些依靠刷软件获得短暂关注的账号,最终会因缺乏真实支撑而归于沉寂;而那些深耕内容、真诚连接用户的创作者,即使起步缓慢,也能在时间的复利下收获稳固的粉丝群体。

说到底,刷说说赞和评论软件的“快速涨粉”承诺,不过是用短期数据幻觉掩盖长期价值缺失的陷阱。社交平台不是数据的堆砌场,而是人与人相遇的桥梁。与其依赖工具制造虚假繁荣,不如将精力投入到内容创作与真实互动中——毕竟,能真正带来关注的,从来不是冰冷的数字,而是你传递给世界的温度与价值。