刷赞云言,这个看似简单的组合词,实则勾勒出当下社交媒体生态中一个复杂而值得深思的镜像——它既是技术赋能下流量游戏的产物,也是数字时代人性焦虑与商业逻辑交织的缩影。当“刷赞”这一行为与“云言”的轻量化、规模化特性结合,一种新型社交互动模式正在悄然重塑内容生产的底层逻辑,也迫使我们重新审视“价值”在虚拟世界中的定义。

从概念拆解,“刷赞云言”并非单一行为,而是涵盖技术工具、服务链条与用户心理的复合现象。技术上,它依托云服务的弹性算力,通过自动化脚本、虚拟账号矩阵或跨平台接口,实现点赞、评论、转发等互动数据的批量生成;服务链条上,已形成从“数据供应商”到“需求方”的完整生态——个人用户为满足虚荣心或提升账号权重,MCN机构为包装网红数据,商家为营造产品热销假象,都在这一链条中扮演角色;心理层面,则折射出用户对“可见性”的极致渴求:在算法主导的信息流中,点赞数被视为内容质量的“硬通货”,高互动率能带来更多曝光,进而形成“数据焦虑-刷赞-更多曝光”的闭环。这种闭环看似高效,实则是将社交互动异化为一场“数字表演”,真实的人际连接被冰冷的数字指标所取代。

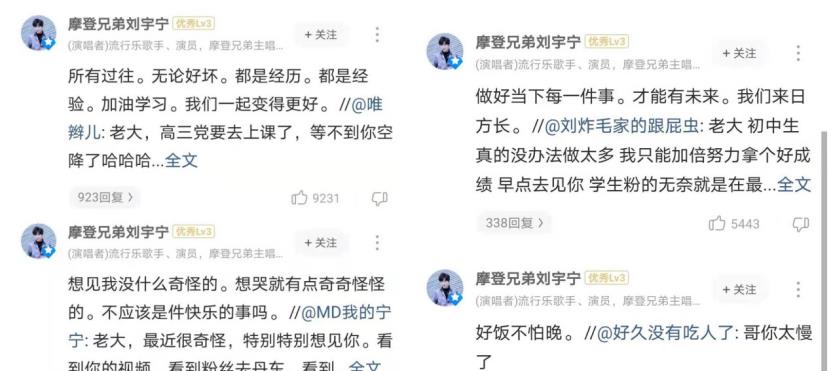

刷赞云言的“价值”表象极具迷惑性。对个体而言,它能快速提升账号“人设”——千赞朋友圈、万赞短视频,能在短时间内满足被认可的社交需求;对商业主体,高互动率意味着更高的转化率:电商卖家靠刷赞营造“爆款”假象吸引消费者,广告主通过虚假数据证明投放效果,甚至部分平台将互动数据与流量分配直接挂钩,催生了“数据即资源”的畸形认知。然而,这种价值本质上是“虚胖”的。当点赞不再来自真实用户的情感共鸣,而是机器程序的批量操作,内容生产便会陷入“为数据而创作”的陷阱:创作者不再关注内容本身的思想深度或情感价值,转而钻研如何迎合算法偏好、设计“点赞触发点”。短视频平台上,那些重复性强的模板化内容、毫无营养的“标题党”,往往比优质纪录片更容易获得刷赞加持,正是这种异化的典型体现。

更深层的挑战在于,刷赞云言正在侵蚀社交媒体的信任基石。平台算法依赖互动数据判断内容质量,当数据被大规模污染,优质内容反而可能因“真实互动不足”而被埋没,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。用户长期浸泡在虚假数据构建的“信息茧房”中,逐渐对社交平台产生信任危机:看到一个百万赞的视频,下意识会质疑“有多少是真实点赞”;收到一条高赞评论,会怀疑是否是“水军话术”。这种信任崩塌不仅破坏了社交平台的用户体验,更可能外溢到现实社会——当人们习惯于用虚假数据包装自我,真实表达的能力便会退化,人际交往中的“真诚”变得愈发稀缺。

更值得警惕的是,刷赞云言已从单纯的个人行为演变为有组织的灰色产业。据行业观察,市面上存在大量提供“刷赞云言”服务的平台,它们打着“社交赋能”“流量提升”的旗号,明码标价:千赞仅需几十元,万包评论、转发套餐更可议价。这些服务通过技术手段规避平台监管,如使用动态IP池模拟真实用户行为、利用AI生成多样化评论内容,甚至与部分内部人员勾结篡改数据。产业链的成熟化,使得刷赞云言的成本越来越低,门槛越来越易突破,进一步加剧了数据造假的风气。对于平台方而言,打击刷赞云言如同“猫鼠游戏”:封禁一批账号,另一批新账号又会涌现;升级算法识别机制,黑产团队随即更新技术手段。这种持续的博弈,不仅消耗大量平台资源,也让社交生态的净化变得异常艰难。

面对这一现象,简单的道德批判或技术封堵并非长久之计。刷赞云言的盛行,本质上是数字时代“流量至上”逻辑与人性弱点共同作用的结果。要破解这一困局,需从平台、用户、社会三个层面重构价值坐标。平台方需跳出“唯数据论”的考核体系,建立更科学的内容评价机制——例如,引入用户停留时长、深度互动(如评论字数、转发附言)、跨平台传播广度等多维度指标,减少对单一点赞数据的依赖;同时,加大对黑产技术的反制投入,利用区块链等技术实现互动数据的可追溯性,让虚假数据无处遁形。用户层面,则需要培养“理性社交”的意识:认识到点赞数≠内容价值,更≠个人价值,拒绝被数据焦虑裹挟,主动寻找真实、有深度的社交连接。社会层面,则需强化对数据造假的监管与惩戒,将虚假流量纳入《反不正当竞争法》的规制范畴,明确产业链各方的法律责任,提高违法成本。

刷赞云言的出现,并非社交媒体的“原罪”,而是数字文明进程中必须正视的“成长烦恼”。它提醒我们:技术本身无罪,关键在于如何驾驭技术。当点赞回归“表达认可”的本真功能,当社交平台重新成为思想碰撞、情感共鸣的场域而非数据堆砌的竞技场,我们才能说,社交媒体真正实现了它的价值。或许,未来的社交生态中,最稀缺的不是万赞的数字,而是那句发自内心的“我懂你”——而这,正是刷赞云言永远无法伪造的真实。