在社交媒体的“点赞迷宫”中,“刷赞”早已不是新鲜事——从精心设计的“点赞剧本”到批量生产的“数字泡沫”,这种行为背后藏着个体对认可的焦虑、平台对流量的渴求,以及数字时代社交逻辑的深层异化。当我们讨论“刷赞思量”时,实则是在叩问:当点赞成为衡量价值的标尺,个体如何在虚拟与现实的夹缝中寻找自我?当流量成为社交的硬通货,社交的本质是否正在被悄然消解?

一、点赞的“货币化”:从社交反馈到价值符号

点赞的本意是社交互动的“轻量级反馈”,一句“我看到了”“我认同你”,本是连接人与人情感的纽带。但算法时代的到来,让点赞迅速“货币化”——平台通过“高互动=高权重”的规则,将点赞数转化为内容曝光度的“通行证”;用户则将点赞数视为个人影响力的“晴雨表”,甚至“社交资产”。这种异化催生了“刷赞行为”的底层逻辑:当点赞从“情感表达”沦为“数据指标”,获取点赞便从“被认可的需求”异化为“完成KPI的任务。

心理学中的“社会比较理论”在这里显影:个体在无法通过真实互动获得满足时,会通过“数字优势”来构建自我价值感。比如,职场新人刷赞以营造“受欢迎”的人设,商家刷赞以证明产品“值得信赖”,网红刷赞以维持“流量神话”。点赞的“符号价值”远超其“情感价值”,刷赞的本质,是用虚假的数字符号填充真实的价值空缺——正如法国哲学家鲍德里亚所言,“在模拟时代,符号掩盖了真实;在数字时代,符号取代了真实”。

二、算法的“共谋”:平台逻辑如何助推“刷赞产业链”

刷赞行为的泛滥,离不开平台算法的“隐性助推”。当前主流社交媒体的推荐机制,本质上是“流量优先”的逻辑:内容获得的点赞、评论、转发越多,就越容易被推送给更多用户。这种机制催生了“数据焦虑”——用户发现,优质内容可能因“初始互动不足”而沉寂,而平庸内容却可能因“刷赞加持”而爆火。于是,“刷赞”从“个别行为”演变为“集体策略”,甚至形成了一条从“点赞工作室”到“刷单平台”的完整产业链。

更值得深思的是,平台并非对此“视而不见”。事实上,刷赞数据在一定程度上维持了平台的“虚假繁荣”:高互动数据能让广告主看到“用户活跃度”,也能让平台在资本市场讲出“增长故事”。这种“共谋”让刷赞行为陷入“囚徒困境”——个体明知刷赞破坏生态,却不得不参与其中,否则便会在算法的“流量淘汰赛”中被边缘化。正如一位社交媒体运营者坦言:“不刷赞,就是等死;刷了赞,或许还能活。”

三、个体与社会的“双输”:刷赞如何瓦解真实连接

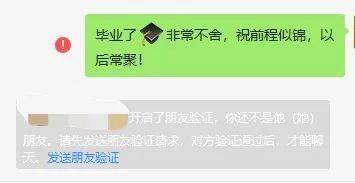

刷赞行为的深层危害,在于它对个体认知和社会信任的双重侵蚀。对个体而言,长期依赖刷赞构建的“人设”,会加剧“自我认知偏差”。当用户习惯于用虚假点赞数证明自己,便会逐渐忽略真实生活中的情感反馈——比如,一个沉迷刷赞的年轻人,可能更在意朋友圈的“点赞数”而非朋友当面的一句肯定,这种“数字依赖”会让人在真实社交中变得焦虑、脆弱。

对社会而言,刷赞行为正在稀释社交的“信任资本”。当消费者发现“高赞产品”可能是刷出来的“虚假爆款”,当读者意识到“高赞文章”可能是算法筛选的“流量密码”,社交平台便会从“连接工具”沦为“信息荒漠”。更严重的是,刷赞行为的泛滥会形成“劣币驱逐良币”的恶性循环:真实优质的内容因“初始互动不足”被淹没,而低质、迎合的内容因“刷加持”获得流量,最终导致公共讨论的浅薄化、娱乐化。正如传播学者麦克卢汉所言,“媒介即讯息”,当刷赞成为社交的主流逻辑,我们失去的不仅是真实的内容,更是真实连接的能力。

四、回归“思量”:在数字时代重建价值标尺

面对刷赞行为的泛滥,“思量”二字显得尤为重要。这里的“思量”,既是对个体行为的反思,也是对社交逻辑的重构。对个体而言,我们需要重新审视“点赞”的意义:点赞不是价值的标尺,而是情感的载体;不是社交的终点,而是连接的起点。与其花费时间“刷赞剧本”,不如用心经营真实的社交关系——一句真诚的评论,一次有温度的互动,远比100个虚假点赞更有价值。

对平台而言,算法逻辑需要从“流量优先”转向“价值优先”。比如,通过优化推荐机制,让优质内容获得更多曝光;通过技术手段识别和打击刷赞行为,维护生态的公平性;更重要的,是通过产品设计引导用户关注“内容质量”而非“数据指标”,比如减少“点赞数”的显性展示,增加“深度互动”的激励。

对社会而言,我们需要倡导“健康的社交文化”。媒体、教育机构等应加强对“数字素养”的普及,让公众认识到刷赞行为的危害;同时,建立更完善的网络信用体系,对刷赞产业链进行规范和治理。唯有如此,才能让社交媒体回归其本质——不是“数字表演的舞台”,而是“真实连接的桥梁”。

当“刷赞”成为数字时代的“社交顽疾”,我们需要的不仅是技术层面的治理,更是对“价值”的重新定义。点赞的意义,从来不在数字的多寡,而在每一次互动背后真实的情感流动——毕竟,社交的本质是“人”,而非“数据”。当我们放下对虚假点赞的执念,或许才能在数字浪潮中,找到那个真实的自己。