在当今社交媒体蓬勃发展的浪潮中,刷赞打榜已成为一种普遍现象,但核心问题始终悬而未决:刷赞打榜真的能提升网络社交媒体排名和用户人气吗?表面上看,这种行为似乎能快速拉升数据指标,如点赞数、粉丝量或话题热度,从而在平台算法中获得更高曝光。然而,深入剖析其本质,刷赞打榜的短期效果往往只是虚幻的泡沫,长期来看,它不仅无法真正提升用户人气,反而可能适得其反。本文将从概念解析、价值评估、应用场景、潜在挑战及未来趋势等多个维度,揭示这一现象的真实面貌。

刷赞打榜,本质上是一种通过非自然手段操纵社交媒体数据的行为。它涉及用户或机构购买虚假点赞、评论、转发或粉丝,以制造高人气假象。例如,在抖音或微博上,一条视频或帖子可能在短时间内获得数万点赞,但仔细观察会发现,这些互动多来自机器人账号或水军,而非真实用户。这种行为的核心动机是追逐社交媒体排名——平台算法通常基于互动率(如点赞、评论、分享)来分配流量排名,高排名意味着更多曝光,进而吸引更多真实用户。然而,这种提升排名的方式本质上是饮鸩止渴,因为它忽略了真实人气的基础:用户信任和内容价值。

从价值角度看,刷赞打榜的短期收益确实诱人。对于个人博主或品牌而言,快速增长的点赞数和排名能带来心理满足感,并可能触发平台的“热门推荐”机制,从而在初期获得更多曝光。例如,一个新账号通过刷赞进入榜单后,可能吸引部分真实用户的关注,形成初步人气。但问题在于,这种人气是虚假的、不稳定的。社交媒体平台如小红书或微信朋友圈的算法日益智能,能识别异常数据模式。一旦检测到刷赞行为,系统会自动降权或限流,导致排名暴跌。更关键的是,用户人气并非仅靠数据堆砌,它源于真实互动——用户被内容打动后自发点赞、评论或分享。刷赞打榜制造的“人气”缺乏情感连接,难以转化为忠实粉丝或长期影响力。研究显示,依赖虚假互动的账号,其用户留存率和转化率远低于真实运营的账号,这揭示了刷赞打榜在提升用户人气上的根本性缺陷。

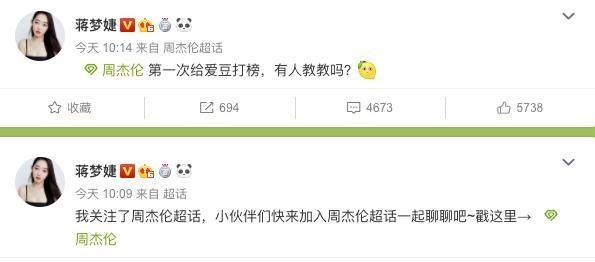

在应用场景中,刷赞打榜被广泛用于个人营销、品牌推广和商业竞争。许多网红或企业主认为,刷赞是快速提升网络社交媒体排名的捷径,尤其在竞争激烈的领域如直播带货或短视频平台。例如,在淘宝直播中,商家可能刷赞以营造产品热销假象,吸引消费者下单。然而,这种应用面临多重挑战。首先,它破坏了公平竞争环境,让优质内容被淹没在虚假数据中。其次,刷赞打榜的滥用加剧了平台生态的混乱,导致算法失灵,真实创作者的曝光机会被挤压。以微博为例,当大量帖子通过刷赞冲上热搜时,用户会感到信息过载和信任危机,最终降低平台粘性。此外,应用中的伦理问题不容忽视——刷赞打榜本质上是对用户的误导,违反了社会主义核心价值观中倡导的诚信原则。它不仅损害个人声誉,还可能引发法律风险,如违反《网络安全法》关于数据真实性的规定。

潜在挑战方面,刷赞打榜带来的问题远超其表面价值。最直接的挑战是虚假人气导致的信任崩塌。用户一旦发现账号数据造假,会迅速失去兴趣,甚至公开批评,形成负面口碑。例如,某明星因被曝光刷赞事件后,粉丝量锐减,品牌合作中断,证明刷赞打榜无法真正提升用户人气。另一个挑战是算法惩罚的连锁反应。平台如抖音和快手已部署AI系统实时监测异常数据,刷赞行为一旦被判定,轻则限流,重则封号。这不仅打击了个人努力,还浪费了资源。更深远的是,刷赞打榜助长了浮躁心态,让创作者沉迷于数据追逐而非内容创新。在长期竞争中,这种心态会扼杀创造力,导致社交媒体内容同质化严重,用户审美疲劳。挑战还体现在社会影响层面:刷赞打榜的盛行可能扭曲青少年价值观,让他们误以为成功可以走捷径,忽视真实能力的培养。

展望未来趋势,社交媒体平台正积极应对刷赞打榜的挑战,推动行业向更健康的方向发展。一方面,平台加强技术投入,如引入区块链技术验证数据真实性,或通过用户行为分析识别机器人账号。例如,微信和Instagram已推出“真实互动”标签,鼓励用户关注自然增长。另一方面,用户意识觉醒,转向真实互动成为主流趋势。创作者们开始重视内容质量,通过深耕垂直领域、建立社群来提升真实人气。未来,刷赞打榜的生存空间将大幅压缩,但不会完全消失——它可能演变为更隐蔽的形式,如“互赞群组”。然而,核心趋势是:社交媒体排名和用户人气将更依赖于真实连接。平台算法也在优化,更看重用户停留时间、评论深度等质量指标,而非简单的点赞数。这要求创作者回归本质:提供价值,而非数据游戏。

归根结底,刷赞打榜真的能提升网络社交媒体排名和用户人气吗?答案是否定的。它或许能带来短暂的数据飙升,但无法构建持久的用户人气。在追求排名的路上,捷径往往通向死胡同。与其沉迷于刷赞打榜的虚假繁荣,不如专注于内容创新和真实互动。让每一次点赞、每一条评论都源于真诚,这才是提升排名和人气的正道。社交媒体的本质是连接人心,唯有真实,才能赢得持久的人气与尊重。