社交媒体时代的点赞按钮,早已超越简单的“喜欢”表达,演变为一种隐形的社交货币与流量密码。当“刷赞点赞行为”从个人偶尔的社交润滑剂,异化为批量生产的数据注水工具,一个核心问题浮出水面:这种被量化的互动,是否真的能为个人、内容或商业带来持续的积极影响和效果?在算法主导的流量逻辑下,刷赞点赞行为的短期“繁荣”背后,实则隐藏着对真实社交价值的侵蚀与长期价值的透支。

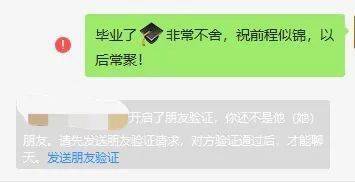

刷赞点赞行为的本质,是通过技术手段或人工操作,在短时间内为内容获取远超自然互动量的点赞。这种行为在个人层面常被包装为“快速获得关注”的捷径,在商业层面则被奉为“提升内容权重”的利器。无论是普通用户为塑造“受欢迎”人设而购买点赞服务,还是品牌方为营造“爆款”假象而批量刷赞,其共同逻辑都是将点赞数据等同于影响力。然而,这种将社交互动商品化的操作,从一开始就偏离了点赞作为真实反馈的本质。当一条内容的点赞量与实际阅读量、评论量严重失衡时,所谓的“积极影响”不过是建立在沙滩上的城堡,看似光鲜,实则不堪一击。

从表面看,刷赞点赞行为似乎能带来立竿见影的“积极效果”。对个人创作者而言,高点赞量可能触发平台算法推荐机制,获得更多曝光机会;对品牌商家而言,亮眼的数据能吸引广告主合作,提升商业变现能力。这种“数据即正义”的导向,让许多人陷入“刷赞依赖症”——将刷赞视为内容成功的唯一路径,却忽略了优质内容才是流量持续的根本。然而,这种积极效果是短暂且虚假的。算法虽能识别点赞量的异常,却难以立即判定其真实性,这使得刷赞行为能在短期内获得流量红利。但一旦平台升级审核机制,或用户对数据真实性产生质疑,这种靠数据堆砌的影响力便会迅速崩塌。更关键的是,刷赞点赞行为创造的“虚假繁荣”,会误导创作者误判内容方向,将精力从提升内容质量转向钻研刷赞技巧,最终陷入“越刷越虚,越虚越刷”的恶性循环。

更深层次来看,刷赞点赞行为对社交媒体生态的破坏,远超其带来的短期“积极影响”。社交平台的核心价值在于连接人与人、人与内容,而点赞作为最基础的情感反馈,其真实性是维系这种信任的基石。当刷赞行为泛滥,用户逐渐意识到“点赞量≠认可度”,平台的信任体系便会受到侵蚀。用户会对高赞内容产生本能怀疑,认为其数据注水,从而降低对平台的整体信任度。这种信任危机一旦蔓延,不仅会影响用户的使用体验,更会削弱平台作为社交基础设施的价值。对内容生态而言,刷赞点赞行为加剧了“劣币驱逐良币”的现象。优质内容因缺乏短期数据支持而难以获得曝光,而依靠刷赞堆砌的劣质内容却能占据流量高地,长此以往,整个内容生态将陷入同质化、低质化的泥潭,用户最终失去有价值的信息获取渠道。

在商业领域,刷赞点赞行为的“积极效果”同样经不起推敲。品牌方若依赖刷赞数据评估合作效果,极易陷入“数据幻觉”——误以为高点赞量能转化为实际销量或用户忠诚度。然而,虚假点赞带来的流量多为无效流量,这些用户对品牌缺乏真实认知,更不会产生消费行为。当品牌最终发现刷赞无法带来实际转化时,不仅浪费了营销预算,更可能因数据造假损害品牌形象。近年来,多个品牌因“刷赞翻车”事件被舆论质疑,便是最好的例证。真正的商业价值,源于产品力、内容力与用户真实需求的匹配,而非靠数据造假营造的虚假繁荣。

值得注意的是,随着平台监管趋严和用户认知升级,刷赞点赞行为的生存空间正在被压缩。各大社交平台已通过AI识别、行为分析等技术手段,对异常点赞行为进行打击,违规账号可能面临限流、封禁等处罚。同时,越来越多的用户开始关注内容的真实性与互动质量,而非单纯点赞量。这种转变倒逼创作者回归内容本质,通过优质内容吸引用户自然点赞,而非依赖技术手段“走捷径”。当社交媒体生态从“数据竞赛”转向“价值竞争”,刷赞点赞行为的“积极影响”将进一步被稀释,其长期无效性也将更加凸显。

归根结底,刷赞点赞行为在社交媒体时代带来的所谓“积极影响”,不过是昙花一现的泡沫。它看似解决了短期流量焦虑,却透支了长期信任价值;看似降低了成功门槛,却扭曲了内容创作的本质。真正的社交影响力,从来不是靠点赞数据堆砌出来的,而是源于真实的内容价值、真诚的情感连接与持续的互动沉淀。在算法与数据之外,社交媒体的终极意义仍是“人”的连接——唯有回归真实、尊重规律,才能构建健康可持续的社交生态,让点赞回归其作为“情感共鸣”的本质,而非沦为“数据游戏”的工具。