刷赞网墨言的“数据魔术”早已不是秘密,当无数博主为“10万+”点赞欢呼,当商家为“爆款”销量沾沾自喜,背后隐藏的操作手法正以精密的技术编织着一场虚假繁荣的泡沫。这种以“墨言”为代表的刷赞平台,本质是数据造假产业链的集大成者,其危害不仅在于扭曲流量价值,更在于对社会信任机制的系统性侵蚀。

从技术层面看,刷赞网墨言的操作手法早已突破“人工点击”的原始模式,进化为“AI模拟+真人养号”的复合造假体系。其核心技术在于利用深度学习算法,分析目标账号的粉丝画像——地域分布、年龄层、活跃时段、兴趣标签,生成高度拟真的用户行为数据。例如,给美妆类账号点赞的“虚拟用户”,会模拟年轻女性在通勤时段(早8-9点、晚7-8点)的点赞轨迹,评论内容则结合当季热门妆容关键词(“早八妆容”“伪素颜”),甚至附带emoji表情,让平台算法难以识别异常。更隐蔽的是“真人养号”环节:上游“号农”用真实手机号、身份证批量注册账号,日常模拟真实用户行为——刷短视频、点赞、评论、关注热门博主,将这些账号“养”成“高权重用户”,再通过墨言平台接单,形成“干净账号池”。这种“拟真养号+AI操作”的模式,使刷赞数据的存活率高达80%以上,远超传统刷量方式。

产业链的精密化是墨言等刷赞平台的核心竞争力。其背后已形成“上游养号-中游接单-下游变现”的完整链条:上游是“号农”,负责账号注册、养号和交易,一个“高权重账号”可卖至50-100元;中游是墨言这样的平台,通过算法匹配需求方(博主、商家)与账号资源,抽成10%-20%;下游则是各类需求方——个人博主为“涨粉变现”刷赞,商家为“提升转化”刷销量,MCN机构为“包装网红”刷数据。更值得注意的是,墨言等平台已开发出“定制化服务”:可根据客户需求选择“精准刷量”(如给地域账号刷本地点赞)、“梯度增长”(模拟自然涨粉曲线)、“互动套餐”(点赞+评论+转发组合),甚至提供“数据清洗”服务,在平台稽查前自动删除异常数据。这种“一条龙服务”让数据造假变得“高效”“隐蔽”,甚至成为部分从业者的“潜规则”。

刷赞网墨言的危害,首先体现在对平台生态的系统性破坏。 社交平台的核心逻辑是“算法推荐+用户反馈”,而刷赞数据直接扭曲了这一逻辑。当劣质内容通过刷赞获得高曝光,优质原创内容因“数据差”被埋没,平台生态便从“内容为王”退化为“数据至上”。例如,某美食博主坚持原创菜谱,因数据不如靠墨言刷赞的“快餐式”视频,逐渐失去创作动力,最终放弃账号;某知识类创作者分享干货内容,却因点赞量不及“标题党”文章,被平台判定为“低质量内容”,限流处理。长此以往,优质创作者流失,平台内容同质化严重,用户使用体验下降,最终损害的是平台自身的商业价值。

对用户而言,刷赞网墨言制造的“数据泡沫”更具欺骗性。商家依赖虚假销量做决策,往往导致重大损失:某服装品牌因墨言刷出的“爆款”销量(单月10万+),盲目扩大生产,结果真实销量不足2000件,库存积压数百万;某护肤品商家刷赞“好评率99%”,消费者购买后却发现产品过敏,投诉量激增,品牌口碑崩塌。对普通用户而言,刷赞数据误导消费选择,甚至引发“信任危机”——当“种草笔记”的点赞、评论全是造假,用户对网络信息的信任度直线下降,最终影响整个社会的信息传播效率。

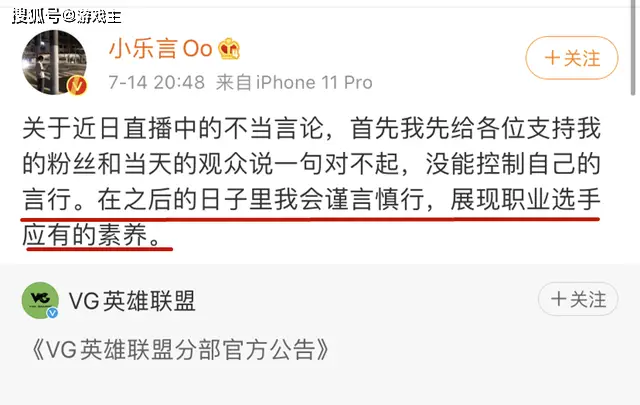

更深层的危害在于对社会信任机制的侵蚀。刷赞网墨言的盛行,本质是“流量至上”价值观的畸形产物。当“数据=成功”成为行业共识,部分从业者不惜造假“走捷径”,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环:诚信创作者因数据难看被淘汰,造假者靠虚假流量获得名利,最终扭曲了社会对“价值”的认知。更严重的是,这种造假行为正在向更多领域蔓延——刷赞、刷粉、刷阅读量,甚至演变为刷论文点赞、刷投票数据,让“诚信”二字在网络空间变得岌岌可危。

要破解刷赞网墨言的“数据魔术”,需平台、用户、社会三方合力。平台需升级AI检测技术,建立“数据溯源”机制,对异常流量账号坚决封禁;用户需树立理性流量观,摒弃“唯数据论”,关注内容真实价值;社会需建立数据诚信体系,将数据造假纳入失信惩戒,让“墨言”们的“数据魔术”无处遁形。唯有如此,网络生态才能回归真实,让每一份点赞、每一次转发都承载真正的价值。