刷赞软件可信吗?这个问题在社交媒体营销日益普及的今天,已成为无数用户和企业的隐忧。当“点赞量=影响力”的潜规则被默认,当“10元1000赞”的广告弹窗频繁弹出,专家们却反复强调:用户必须谨慎选择。这种矛盾的背后,是对流量真实性的追问,更是对数字生态健康发展的考量。

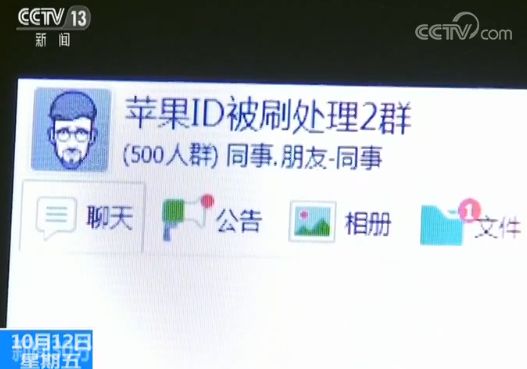

刷赞软件的本质是“数据注水”,其可信度建立在虚假逻辑之上,与真实用户行为背道而驰。这类工具通常通过模拟人工操作、批量控制虚拟账号或利用平台API漏洞实现“点赞任务”,看似能在短时间内提升数据表现,实则经不起推敲。从技术层面看,多数刷赞软件依赖的账号资源多为“僵尸号”或“养号平台”,这些账号无真实用户画像、无历史互动行为,点赞行为模式高度雷同——比如短时间内集中点赞同一内容、IP地址异常集中等,极易被平台反作弊系统识别。更值得警惕的是,部分黑产类刷赞软件会植入木马程序,窃取用户账号密码、支付信息等敏感数据,导致“刷赞不成反被盗号”的恶性事件。

刷赞软件的不可信性,还体现在其对用户长期价值的隐性伤害上。对于个人用户而言,虚假点赞量可能带来短暂的虚荣满足,却会扭曲对内容质量的认知——当数据与实际互动严重脱节,创作者容易陷入“为刷而创”的误区,忽视内容本身的价值打磨。企业用户若依赖此类工具提升“品牌影响力”,更可能陷入“流量陷阱”:虚假点赞无法转化为实际消费,反而可能因被平台判定为“数据作弊”导致限流、降权,甚至面临账号封禁的风险。某电商平台曾公开通报,多家因使用刷赞软件“刷单炒信”的店铺被永久关停,最终得不偿失。

专家建议“用户谨慎选择”,并非否定流量提升的合理性,而是基于对法律风险、平台规则与数字生态的多重考量。从法律层面看,《网络安全法》《数据安全法》明确禁止通过非法技术手段伪造、篡改数据,刷赞软件若涉及爬取用户信息、破坏平台系统,已涉嫌违法。2023年某社交平台就曾联合警方查处一起利用刷赞软件非法牟利的案件,涉案金额超千万元,开发者与使用者均承担了法律责任。从平台规则看,微信、微博、抖音等主流平台均将“虚假流量”列为违规行为,不仅会清理异常数据,还会对违规账号处以梯度处罚,轻则警告,重则永久封禁。

更深层次看,“谨慎选择”的本质是对“真实流量”的回归。在内容为王的时代,用户对优质信息的渴求从未改变,而虚假数据只会污染信息筛选机制。当平台算法无法识别真实偏好,优质内容可能被劣质“刷赞内容”淹没;当用户对点赞量失去信任,“点赞”这一互动行为也将失去社交价值。专家强调谨慎选择,实则是在呼吁用户建立“数据健康”意识——与其依赖短期虚假繁荣,不如通过内容创新、用户运营、社群互动等合规方式积累真实流量。例如,某知识类博主通过定期开展直播答疑、建立粉丝社群,半年内实现自然粉丝增长30%,互动率远超“刷赞账号”,这种可持续的运营模式,才是数字时代应有的选择。

对于仍有流量焦虑的用户,“谨慎选择”意味着建立一套评估工具风险的逻辑:首先,核查工具合规性,明确其是否具备正规资质、是否公开技术原理,避免使用“破解版”“盗版”等来源不明的软件;其次,警惕“低价诱惑”,真实流量获取需要成本,若远低于市场正常价格,极可能涉及数据黑产;最后,关注长期价值,将精力投入内容优化而非数据造假——正如行业资深运营者所言:“刷赞能买来数字,却买不来用户的真心;只有真实触达需求,才能让流量转化为留量。”

刷赞软件的可信度问题,本质是数字时代“效率与真实”的博弈。在流量焦虑的裹挟下,选择捷径似乎成为诱惑,但专家的建议如同一剂清醒剂:谨慎选择,不仅是对账号安全的保护,更是对数字生态的维护。当每个用户都拒绝虚假数据,当平台规则与法律红线成为不可逾越的底线,健康的流量秩序才能建立,真正有价值的内容才能脱颖而出。这或许才是“谨慎选择”背后,对数字时代最深刻的启示。