刷赞软件源代码的编写与调试,本质上是围绕“模拟真实用户行为”与“绕过平台检测机制”展开的技术博弈过程。这一过程并非简单的“点赞工具开发”,而是涉及网络协议、反绕过算法、多线程管理、异常处理等复杂模块的系统工程,其核心目标是在不被平台识别为异常的前提下,实现批量、稳定的流量操控。从技术视角看,这一过程既考验开发者的底层逻辑构建能力,也依赖对平台风控规则的深度理解,同时始终游走在合规与违规的边界线上。

一、技术定位:从“需求拆解”到“架构设计”

刷赞软件的核心需求是“在目标平台(如社交媒体、电商平台)上,通过非人工操作为指定内容批量点赞”。源代码编写的第一步,并非直接编写点赞逻辑,而是对需求进行技术拆解:如何模拟真实用户的请求链路?如何规避平台的异常检测?如何应对多账号、高并发的稳定性需求?

基于此,架构设计通常分为三层:请求层、行为层与控制层。请求层负责构造符合平台规范的HTTP/HTTPS请求,包括请求头(User-Agent、Referer、Cookie等)的模拟、参数签名(如时间戳、设备指纹的加密)的生成;行为层则聚焦“点赞前的用户行为模拟”,例如随机浏览内容、停留时长、滚动轨迹等,避免形成“只点赞不互动”的机械特征;控制层是核心枢纽,管理多账号切换、IP池轮换、任务调度与异常重试,确保系统在平台规则变化时能快速响应。这一阶段的关键,是理解“平台如何区分机器与人类”——例如,真实用户点赞前通常有3-5秒的浏览停留,而机器若直接发送点赞请求,则会触发风控系统的“行为异常”标记。

二、源代码编写:核心模块的技术实现

刷赞软件源代码的编写,本质是围绕“反检测”与“稳定性”两大目标展开的技术攻坚。

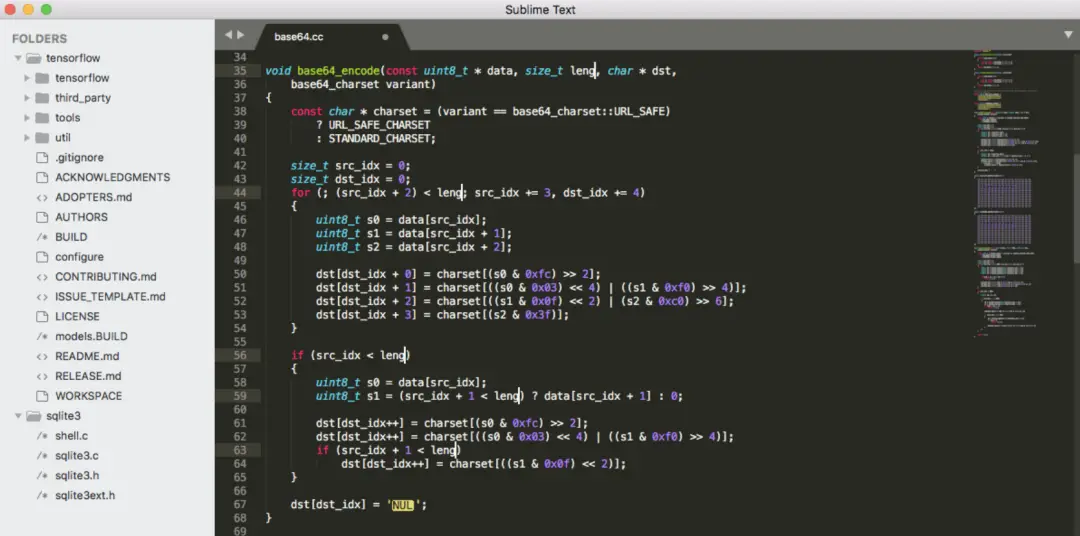

请求模拟模块是基础,也是最容易被平台识别的薄弱环节。开发者需通过抓包工具(如Fiddler、Charles)分析真实用户点赞时的请求参数,包括URL中的content_id、user_token,以及请求头中的X-Requested-With(通常为XMLHttpRequest)等。在此基础上,代码需动态生成请求头:User-Agent不能写死,需从“User-Agent池”中随机选取(模拟不同机型、浏览器版本);IP地址需通过代理IP池轮换,避免同一IP短时间内发起大量请求;Cookie需定期更新,模拟用户登录态的动态变化。例如,针对抖音的点赞请求,代码需先获取用户的X-Bogus(平台签名参数),这一参数通常由客户端JavaScript动态生成,因此源代码中需集成无头浏览器(如Puppeteer、Selenium)或逆向分析JS加密算法,确保请求参数的合法性。

行为模拟模块是提升“拟真度”的关键。单纯发送点赞请求会被平台轻易识别为机器行为,因此代码需构建“用户行为链”:随机浏览推荐页(停留5-15秒)、点赞前查看评论区(滚动1-3次)、偶尔进行收藏或评论(概率化触发)。这些行为的时序需符合人类操作习惯——例如,浏览时长不能固定为10秒,而应在8-12秒之间随机波动;滚动轨迹不能是匀速的,而是包含“快速滑动-暂停-缓慢滑动”的随机组合。部分高级代码甚至会模拟“误操作”,如点赞后快速取消再重新点赞,进一步降低机器行为的特征。

多账号管理模块决定了系统的规模化能力。企业级刷赞软件通常需管理数千甚至数万个账号,源代码需实现账号的“生命周期管理”:包括账号注册(需对接手机号验证码接口,或使用接码平台)、养号(模拟日常浏览、互动,提升账号权重)、任务分配(根据账号权重分配点赞任务,避免新号直接执行高强度任务)以及异常账号隔离(如检测到频繁登录失败,自动移出任务池)。此外,为防止平台通过“设备指纹”关联账号,代码需实现“设备隔离”,每个账号对应独立的设备参数(如设备ID、设备型号、屏幕分辨率),并通过虚拟化技术(如模拟器、云手机)或真实设备集群部署,确保账号的物理独立性。

三、调试过程:从“功能验证”到“压力对抗”

刷赞软件源代码编写完成后,调试是决定其“生存周期”的核心环节。这一过程并非简单的“测试功能能否运行”,而是与平台风控系统的“攻防演练”。

基础功能调试是第一步,验证代码能否正常完成“登录-浏览-点赞”的完整链路。开发者需搭建本地测试环境,使用少量账号(如5-10个)模拟真实用户操作,检查请求参数是否正确、行为时序是否合理、账号状态是否正常。例如,若点赞后平台返回“操作频繁”错误,需检查请求间隔是否过短(应设置最小间隔时间,如3-5秒);若账号频繁掉线,需验证Cookie或Token的更新逻辑是否失效。

风绕过调试是核心难点,也是平台规则对抗的关键。平台风控系统会持续迭代检测规则,例如通过“IP-设备-账号”三要素关联识别机器行为,或通过AI分析用户操作轨迹(如鼠标移动路径、点击速度)。调试时,开发者需逆向分析平台的最新风控策略:例如,若平台开始检测“点赞请求的Referer字段”,则需在代码中动态生成符合当前页面路径的Referer;若平台引入“滑块验证码”,则需对接第三方打码平台或开发自动化识别算法。这一过程往往需要“灰度测试”——用少量账号在不同时间段、不同网络环境下进行点赞,观察平台是否触发风控,再逐步扩大测试范围,直至找到稳定的绕过方案。

稳定性与性能调试决定了软件的可用性。当并发量提升至数百账号时,代码需解决资源竞争(如多个线程同时请求同一IP导致被封)、内存泄漏(长时间运行导致程序崩溃)、请求超时(网络波动导致任务中断)等问题。例如,通过线程池控制并发量(如同时最多50个线程),设置请求重试机制(失败后随机延迟1-3秒重试),以及引入心跳检测(定期检查代理IP和账号状态,失效后自动切换)。企业级软件还需进行压力测试,模拟万级账号并发场景,优化数据库(如使用Redis存储账号状态)和缓存策略,确保系统在长时间运行中不出现性能瓶颈。

四、合规边界:技术背后的责任与风险

刷赞软件源代码的编写与调试,始终伴随着合规风险。从技术角度看,其核心逻辑是“欺骗平台流量规则”,违反了《反不正当竞争法》中“虚假宣传”“商业诋毁”的条款,也违背了平台用户协议中的“禁止使用自动化工具”规定。若开发者将源代码用于销售或提供刷赞服务,可能面临法律诉讼;若代码中嵌入恶意模块(如盗取用户账号、窃取隐私数据),则可能构成刑事犯罪。

从行业趋势看,平台对刷赞行为的打击已从“单一封号”升级为“全链路治理”:通过大数据分析识别异常流量,联合监管部门追溯开发者责任,甚至将违规信息纳入社会信用体系。这意味着,刷赞软件的“技术红利”正在快速消退——即使源代码编写再精妙,也难以应对平台风控系统的持续升级。真正的技术价值,应在于帮助平台优化流量治理(如识别虚假流量)、提升用户体验(如防止恶意刷赞),而非成为破坏公平竞争的工具。

刷赞软件源代码的编写与调试,本质上是技术能力与合规意识的“双刃剑”。开发者若沉迷于“绕过检测”的技术博弈,最终只会陷入“规则升级-代码重构-再被打击”的恶性循环;唯有将技术创新锚定在合法合规的框架内,才能实现技术的长久价值。正如行业资深开发者所言:“真正的技术高手,不是能写出多复杂的刷赞代码,而是能在规则与需求之间,找到平衡的智慧。”