在流量经济的驱动下,各类“刷赞软件”以“快速涨粉”“提升曝光”为卖点,渗透到社交媒体、电商平台等多个场景,但其暗藏的风险与问题正逐渐成为数字生态的隐形毒瘤。这些工具看似能 shortcut 成功,实则通过非技术手段扭曲数据真实性,最终让使用者、平台乃至整个数字环境付出沉重代价。刷赞软件的本质是对数字信任体系的透支,其潜在风险远超表面收益,值得从多个维度深入剖析。

平台规则与账号安全风险是刷赞软件最直接的“雷区”。当前主流社交平台如微信、抖音、小红书等,均通过算法模型对用户行为进行异常监测,而刷赞软件的核心逻辑——批量、高频、非真实交互,恰恰与平台倡导的“用户自然行为”背道而驰。例如,短时间内同一IP地址集中给大量账号点赞、关注,或点赞行为集中在特定时段(如凌晨),均会被风控系统标记为“异常流量”。轻则导致账号限流、降权,内容无法进入推荐池;重则触发平台封禁机制,账号被永久冻结,使用者前期积累的粉丝与内容瞬间归零。更隐蔽的风险在于,部分刷赞软件为规避检测,会要求用户提供账号密码、手机号等敏感信息,这些信息一旦被开发者窃取,可能导致账号被盗、资金损失,甚至被用于诈骗等违法活动,使用者反而沦为“数据黑产”的受害者。

数据真实性与商业价值崩塌是刷赞软件引发的次生危机。在商业合作中,点赞数、转发量等数据常被品牌方作为衡量账号影响力的核心指标,而刷赞行为直接扭曲了这一指标的可靠性。当品牌方发现合作账号的“高互动”与实际用户反馈严重不符时,不仅会终止合作,还可能通过法律途径追讨损失。更严重的是,这种“数据造假”会形成劣币驱逐良币的恶性循环:真实创作者因坚持内容质量而增长缓慢,而依赖刷赞的账号却能快速收割流量与商业资源,最终导致优质内容生产者流失,平台内容生态趋于低质化。对广告主而言,投放预算的真实转化率被虚假数据掩盖,ROI(投资回报率)大幅缩水,整个数字营销行业的信任基础被动摇。可以说,刷赞软件正在用“虚假繁荣”透支商业社会的诚信体系。

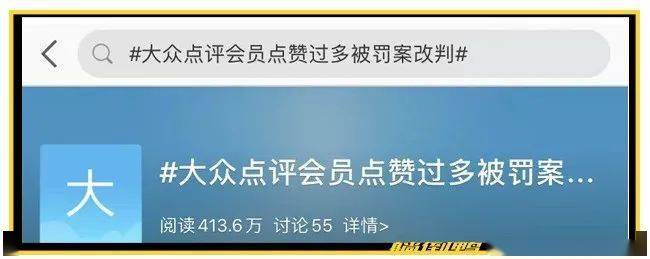

个人隐私与法律合规风险是许多使用者容易忽视的“隐形杀手”。为获取精准的“刷赞服务”,用户往往需要向软件提供账号信息、社交关系链,甚至通讯录、地理位置等隐私数据。这些数据一旦被泄露或滥用,可能被用于精准诈骗、恶意营销,甚至敲诈勒索。更关键的是,刷赞行为本身已涉嫌违反《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等法律法规。根据规定,任何组织和个人不得利用网络从事虚假宣传、数据造假等扰乱市场秩序的行为。近年来,多地市场监管部门已对利用刷赞软件进行商业欺诈的个人或企业作出行政处罚,情节严重者甚至可能构成犯罪。使用者若抱有“法不责众”的侥幸心理,最终可能面临法律制裁,得不偿失。

社会信任与数字生态破坏是刷赞软件最深远的影响。社交媒体的核心价值在于连接真实用户、传递真实信息,而刷赞软件通过伪造互动数据,制造了“人人都在追捧”的虚假景象,误导公众认知。例如,一篇内容平平的文章因刷赞而上热榜,挤压了优质内容的曝光空间;一个毫无产品力的店铺因刷赞而销量飙升,让消费者陷入“踩坑”陷阱。这种“劣币驱逐良币”的现象,会逐渐侵蚀用户对平台的信任,导致平台活跃度下降、用户黏性降低。长远来看,当整个数字生态充斥着虚假数据与劣质内容,人与人之间的信任纽带将变得脆弱,社会协作成本大幅增加,最终损害的是数字经济可持续发展的根基。刷赞软件看似是个体的小动作,实则是对数字社会信任体系的集体伤害。

面对刷赞软件的多重风险,回归真实价值才是破局之道。对个人用户而言,与其将精力投入“走捷径”的刷赞行为,不如深耕内容质量、提升用户互动,用真实价值换取长期增长。对平台方而言,需构建更智能的风控体系,通过AI识别异常行为,同时完善正向激励机制,让优质内容获得更多曝光机会。对监管部门而言,应加大对数据造假行为的打击力度,明确平台、开发者、使用者三方责任,净化数字市场环境。唯有各方共同抵制虚假流量,才能让数字生态回归健康,让每一个真实的声音都能被听见。