刷赞钻网真的能帮助用户在社交媒体上获得更多关注吗?这是许多内容创作者和营销人员心中的疑问。在流量至上的社交生态中,“点赞”“粉丝数”几乎成了衡量账号价值的唯一标尺,催生了刷赞钻网这一灰色产业链。它们承诺“一键涨粉”“十万赞轻松到手”,让不少用户动心。但刷赞钻网制造的“数据繁荣”本质是空中楼阁,不仅无法沉淀为真实的用户粘性与商业价值,反而可能让账号陷入“越刷越死”的恶性循环。要解开这个困局,需从算法逻辑、用户心理和平台生态三个维度拆解刷赞的真相。

刷赞钻网的短期“幻觉”:数据泡沫的制造机制

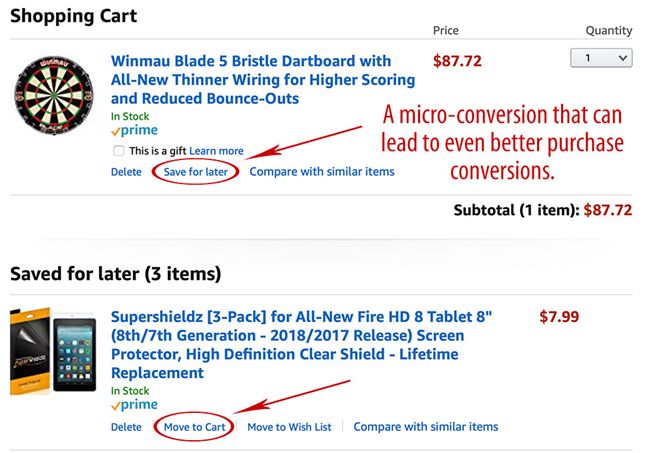

刷赞钻网的核心逻辑,是通过技术手段模拟真实用户行为,在短时间内为账号注入虚假流量。无论是购买点赞、粉丝,还是评论、转发,其本质都是在“伪造热度”。例如,某美妆博主花500元购买1万个赞,原本只有200播放量的视频瞬间显示“1.2万赞”,封面点赞数从三位数飙升到五位数——这种数据突变确实能在短期内营造“爆款”假象,吸引部分真实用户点击,形成“数据好看→路人好奇→点击进入”的初级引流。

但这种效应极其脆弱。社交平台的算法推荐机制并非只看单点数据,而是综合评估“完播率”“互动率”“粉丝留存率”等多维度指标。一个视频点赞量破万,但评论不足50、转发量个位数,算法会判定为“低质量内容”,随即减少推荐,甚至将其打入“冷启动池”。刷赞钻网制造的“数据泡沫”,就像给气球打气,表面膨胀,内里却空无一物,一旦算法识别异常,气球瞬间瘪掉。

算法的“火眼金睛”:虚假流量终将反噬账号

现代社交平台的算法早已进化出识别虚假流量的能力。以抖音、微博为例,其后台系统会通过“用户行为路径分析”检测异常:比如1000个点赞账号中,80%是新注册无头像、无动态的“僵尸号”;或者点赞行为集中在凌晨3点至5点,且停留时长不足1秒——这些都与真实用户的行为模式相悖。一旦被判定为刷量,账号轻则限流(内容无法进入推荐页),重则封禁(粉丝清零、功能限制)。

更隐蔽的风险在于“数据沉淀”。刷来的粉丝不会对内容产生真实兴趣,他们不会看直播、不会买商品、不会参与互动。当账号的商业价值需要通过“粉丝画像”“转化率”体现时,这些虚假粉丝反而会成为“负资产”。某服装品牌曾与拥有10万“刷赞粉”的博主合作,推广视频播放量破百万,但商品点击转化率不足0.1%,远低于行业平均水平——因为那10万粉丝从未真实存在,所谓的“流量”不过是数字游戏。

用户信任的“崩塌”:虚假数据比低质量内容更致命

社交媒体的本质是“连接”,而连接的核心是信任。真实用户对数据的敏感度远超想象:一个点赞量5万、评论却只有10条的视频,会被立刻贴上“刷量”标签;一个粉丝百万却常年零互动的博主,会被视为“虚假大V”。这种信任一旦崩塌,账号便失去了最宝贵的资产——用户好感。

更值得警惕的是“反噬效应”。当用户发现账号数据造假,不仅会取关,还可能通过举报、差评等方式表达反感。某健身博主因刷赞被粉丝扒出后,评论区沦为“吐槽现场”,原本积累的口碑一夜清零。相比之下,一个数据平平但内容真诚的小博主,反而能通过“真实感”吸引同频用户,形成“小而美”的社群。社交时代的流量逻辑早已从“数据至上”转向“信任为王”,刷赞钻网摧毁的正是最基础的信任基石。

替代路径:真实内容与用户运营才是“涨粉密码”

既然刷赞钻网是条死路,如何才能在社交媒体上获得真实关注?答案其实很简单:回归内容本质,深耕用户连接。

首先,垂直领域的深度输出是基础。与其追求泛娱乐化的爆款,不如聚焦一个细分赛道,比如“宝妈辅食教程”“小众穿搭分享”“职场干货解析”。当内容足够垂直,就能吸引精准用户,这些用户不仅会主动关注,还会成为内容的“传播节点”。

其次,互动式运营是关键。社交媒体不是“广播站”,而是“广场”。创作者需要主动回复评论、发起话题讨论、建立粉丝群,让用户从“旁观者”变成“参与者”。例如,某美食博主通过“每周粉丝投票选菜谱”的方式,让粉丝产生“共创感”,粉丝粘性大幅提升,自然涨粉速度是普通账号的3倍。

最后,长期主义心态是核心。社交媒体运营没有捷径,一个账号从0到1万真实粉丝,可能需要半年甚至一年,但这1万粉丝的转化率、复购率、推荐率,远超10万刷赞粉。真正的关注,从来不是数字的堆砌,而是价值的共鸣。

刷赞钻网或许能带来短暂的“数据快感”,但这种快感背后,是算法的惩罚、用户的唾弃和商业价值的流失。社交媒体的赛道上,从来没有“刷出来”的常胜将军,只有“做内容”的长期主义者。与其在虚假数据的泡沫中沉浮,不如沉下心打磨内容、连接用户——当你的内容能解决用户的问题、触动用户的情感,关注与流量,不过是水到渠成的结果。