在社交竞争白热化的当下,“刷钻名片赞访客软件”作为“人气速成”的工具,正吸引着大量急于提升社交影响力的用户。但这类软件真能兑现“快速提升人气”的承诺吗?剥离数据造假的表象,其背后隐藏的社交逻辑与风险,远比数字增长更值得关注。

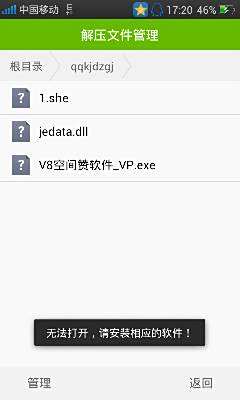

这类软件的核心运作逻辑,是通过技术手段批量伪造社交平台的“人气指标”。无论是微信朋友圈的“点赞”“访客记录”,还是职场社交平台的“钻级”“名片赞”,都能通过模拟真实用户行为,在短时间内实现数据暴涨。例如,某些工具宣称“1天刷1000个访客”“3天提升至钻石会员”,其原理是通过虚拟账号矩阵批量操作:伪造的“访客”会随机切换头像、昵称,模拟不同用户的浏览行为;“点赞”则通过延迟发布、分散IP,规避平台的异常检测机制。这种“数据包装”让用户的社交主页瞬间显得“人脉广泛”“备受关注”,满足了部分用户对“高人气”的即时渴望。

然而,“人气”的本质从来不是冰冷的数字堆砌,而是社交价值的具象化体现。真实的人气意味着他人的认可、信任与主动连接,是内容质量、人格魅力与互动价值的综合结果;而刷钻软件制造的“人气”,不过是精心编织的数据泡沫——看似华丽,却经不起真实社交场景的检验。在职场社交中,一个拥有“钻石会员”但互动记录寥寥、内容输出为零的用户,很难让合作方产生信任;在生活社交中,朋友圈“点赞过百”却无人评论、私信无人回应的“虚假繁荣”,反而会让熟人关系显得尴尬。这种“数据人气”就像一件华丽的租礼服,穿上身看似光鲜,却无法抵御真实社交场景的“风吹雨打”。

社交平台的核心逻辑是维护真实、健康的社交生态,因此对数据造假行为始终保持高压打击。无论是微信、微博还是脉脉、领英等职场平台,都已建立完善的异常数据识别机制:短时间内激增的点赞、重复的访客记录、非自然的账号行为轨迹,都会触发算法警报。例如,某职场社交平台曾公开表示,系统会通过“用户活跃度”“互动真实性”“账号关联性”等维度综合评估数据,一旦发现刷量行为,轻则限流降权(减少内容曝光),重则永久封禁。这意味着,用户投入金钱刷出的“人气”,随时可能因平台规则调整而“一夜归零”,甚至付出账号被注销的代价——这种“高风险低回报”的模式,与“快速提升人气”的承诺早已背道而驰。

刷钻软件的流行,本质上是用户社交焦虑的投射。在“以貌取人”的社交环境中,高钻级、多赞数、密集访客记录成了“社交名片”,让人误以为“看起来有影响力”就能“真正有影响力”。这种即时满足的虚假繁荣,恰好迎合了人们急于被认可、不愿慢慢积累的心理。但社交关系的本质是“质”而非“量”:100个点赞背后,如果有10个真诚的评论与互动,远比1000个虚假访客更有价值。依赖数据造假维持的“人气”,本质上是用短期虚荣透支长期信任——当他人发现你的“访客列表”全是陌生账号、“点赞记录”毫无互动痕迹时,不仅会质疑你的真实性,更会降低对你的整体评价,这种“信任反噬”的代价,远比数据泡沫的破灭更严重。

真正的人气提升,从来无捷径可走。无论是个人社交还是职场社交,核心都是“提供价值”:通过优质内容输出观点,通过真诚互动建立连接,通过持续经营积累信任。例如,在职场社交平台,定期分享行业洞察、主动参与专业讨论、帮助他人解决问题,比刷出的1000个“访客记录”更能吸引高质量人脉;在生活社交场景,真实的情感表达、对他人生活的关注与回应,才是维系人气的关键。社交就像种树,需要时间扎根、施肥、浇水,而刷钻软件不过是给树喷了一层“绿色颜料”,看似枝繁叶茂,实则根系早已腐烂。

当算法日益智能、用户愈发理性,依赖数据泡沫维持的“人气”终将烟消云散。与其沉迷于“快速提升”的虚假承诺,不如回归社交的本质:用真诚代替包装,用价值交换认可。毕竟,社交场上最珍贵的“人气”,从来不是刷出来的数字,而是他人发自内心的“我想认识你”。