在社交网络高度渗透的当下,QQ作为国民级社交工具,其“赞”功能不仅是互动符号,更承载着社交认同与情感连接的隐性价值。随着需求分化,“十个起刷QQ赞服务”因其低门槛、小批量特性进入用户视野,但“服务可靠吗”“用户评价如何”成为悬在潜在消费者头上的疑问。这类服务看似解决了“社交冷启动”的痛点,实则暗藏多重风险,而用户评价的真实性与参考价值,更需要穿透表象理性审视。

一、“十个起刷”服务的可靠性:技术、合规与服务的三重博弈

刷赞服务的“可靠性”本质是风险与收益的博弈,尤其在小批量场景下,其可靠性需从技术安全、平台合规与服务质量三个维度拆解。

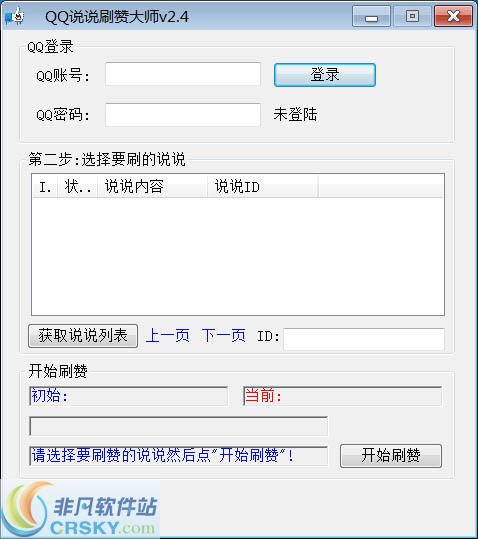

从技术安全看,“十个起刷”看似需求简单,实则涉及账号矩阵、模拟行为轨迹等底层逻辑。部分服务商为压缩成本,使用“养号”设备批量注册虚拟账号,通过脚本程序快速完成点赞,这类账号缺乏真实社交属性,易被QQ风控系统识别为异常行为。一旦触发机制,不仅可能导致点赞数“掉赞”(即系统判定无效后自动清除),更可能关联用户账号被标记“营销号”甚至限制功能——对依赖QQ进行商务沟通或社交运营的用户而言,代价远超十个赞的价值。

平台合规性是另一重硬伤。QQ《用户协议》明确禁止“刷量、刷赞等虚假数据行为”,违规账号将面临阶梯式处罚。尽管“十个起刷”因数量少、隐蔽性强,短期内不易被人工排查,但平台算法迭代持续升级,例如通过分析点赞账号的注册时间、活跃时段、关注重合度等数据,可精准识别异常点赞。某互联网社交安全从业者透露,2023年QQ风控系统对“小批量异常点赞”的识别率已提升40%,这意味着“十个起刷”的“安全期”正在缩短。

服务质量方面,“十个起刷”的售后往往陷入“灰色地带”。多数服务商以“不掉赞”为宣传卖点,但实际执行中,若用户账号存在敏感操作(如频繁切换设备、短时间内大量点赞),仍可能触发数据回滚。更棘手的是,当出现“只刷不售后”时,用户因交易金额小(通常仅需几元至十几元),维权成本远高于损失,最终只能自认倒霉——这种“低投入、高维权门槛”的特性,让服务质量沦为“薛定谔的承诺”。

二、用户评价的真实性:从“刷好评”到“真实反馈”的识别陷阱

用户评价本是判断服务质量的重要参考,但在刷赞行业,评价的真实性却需打上问号。当前主流平台上的“十个起刷”用户评价,大致可分为三类:“效果党”的即时反馈、“抱怨党”的风险暴露与“伪装党”的虚假宣传,三者交织让评价参考价值大打折扣。

“效果党”评价多集中在“速度快”“价格便宜”等表层体验。例如“10分钟刷到10个赞,很方便”“比手动点赞省事”等评论,这类评价真实反映了服务的即时性,却忽略了长期风险——正如前述,短期“不掉赞”不代表安全,用户可能在使用数天后才发现账号被限流,而此时早已过了评价期限。

“抱怨党”评价则揭示了服务的另一面:“刷了之后QQ空间被限制访问”“联系客服已读不回,赞也掉了”等。这类评价虽具警示意义,但占比往往较低,原因在于:一是用户因损失小选择沉默,二是部分服务商会通过“差评拦截”(如承诺补偿但拖延不兑现)降低负面评价曝光。

最需警惕的是“伪装党”的虚假评价。部分服务商为营造“口碑良好”的假象,雇佣水军发布“亲测靠谱”“已回购三次”等内容,甚至伪造聊天记录、截图作为“证据”。这类评价通常语言模板化(如“客服很耐心,赞很稳”),缺乏具体场景细节,且同一IP地址常出现多个相似评价,用户需仔细甄别。

用户评价的真实性往往藏在细节里:真实用户反馈会提及具体使用场景(如“给朋友动态点赞”“新号养号用”)、遇到的问题细节(如“掉赞后客服如何处理”),而虚假评价则多为泛泛而谈。此外,查看评价者的历史动态——若其账号多为短期注册、仅发布过少量商品评价,可信度便存疑。

三、需求背后的社交焦虑:为何用户明知风险仍愿尝试?

探讨“十个起刷”的可靠性与评价,需回归用户需求本身。在社交货币化趋势下,QQ赞的“隐性价值”被不断放大:对青少年而言,动态赞数多寡关乎“校园社交地位”;对微商、内容创作者而言,高赞数是“吸引流量”“建立信任”的敲门砖;甚至部分职场人士,也将QQ空间互动数据视为“社交活跃度”的体现。这种“数据焦虑”催生了“十个起刷”的生存空间——用户明知风险,却仍愿用小成本换取“即时满足”。

但这种“满足”本质是虚幻的。社交心理学研究表明,虚假点赞带来的“短暂愉悦”会削弱用户通过真实互动获取满足感的能力,形成“越刷越焦虑,越焦虑越刷”的恶性循环。某高校学生曾坦言:“给同学动态刷了10个赞,对方道谢时我反而心虚,后来再也不敢了。”这揭示了一个残酷现实:虚假数据或许能“装点”社交形象,却无法替代真实的情感连接。

四、理性看待:与其追逐虚假数据,不如深耕真实社交

面对“十个起刷”服务的可靠性质疑与复杂评价,用户需建立更理性的社交认知。从风险角度,小批量刷赞看似“无伤大雅”,实则可能成为账号安全的“蚁穴”,尤其对依赖QQ进行商业活动的用户,一次风控可能造成远超十个赞的损失。从价值角度,社交的本质是“人与人的连接”,而非数据的堆砌——与其花费精力在“刷赞”上,不如通过内容创作、真诚互动积累真实社交资本。

对平台而言,完善风控机制的同时,也应引导健康的社交氛围,例如通过“优质内容推荐”“真实互动激励”等功能,让用户意识到:真正有价值的社交,从来不需要用十个赞来证明。

归根结底,“十个起刷QQ赞服务”的可靠性与用户评价,折射的是数字时代社交需求的异化与回归。在流量与真实之间,选择后者或许更慢,却更踏实——毕竟,能承载长久关系的,从来不是屏幕上的数字,而是每一次真诚的点赞与互动。