半次元小红书作为二次元垂直社区的重要平台,汇聚了大量ACG爱好者与创作者,其内容生态的繁荣离不开真实互动与情感共鸣。然而近年来,“刷赞行为”在该平台的蔓延,却引发了关于内容价值、创作伦理与数字信任的深层道德争议。这种行为究竟是创作者在流量困境下的无奈选择,还是对内容生态的隐性破坏?其争议性并非简单的“对错”二元判断,而是折射出数字时代内容生产与消费的伦理困境。

刷赞行为的核心争议,首先在于对“内容真实性”的系统性解构。在半次元小红书这样的社区,用户对内容的期待往往超越单纯的娱乐性,更看重创作者的情感投入与作品的真实质感。无论是同人绘画的笔触细节、cosplay的造型还原度,还是二次元安利文案的个人体验,都承载着创作者与同好者之间的“情感契约”。而刷赞行为通过虚假数据制造“热门假象”,实质上是对这种契约的背叛。当用户发现一篇点赞量破千的“神作”实际阅读量不足百,或是一张精修cos照片背后隐藏着过度修图的失真,信任的崩塌便在所难免。这种信任危机不仅削弱了用户的参与感,更让“点赞”这一互动符号失去了原本的“认可”意义,沦为可量化的数字游戏。在半次元这样以“同好文化”为核心的社区,真实情感连接的弱化,比流量流失更具破坏性。

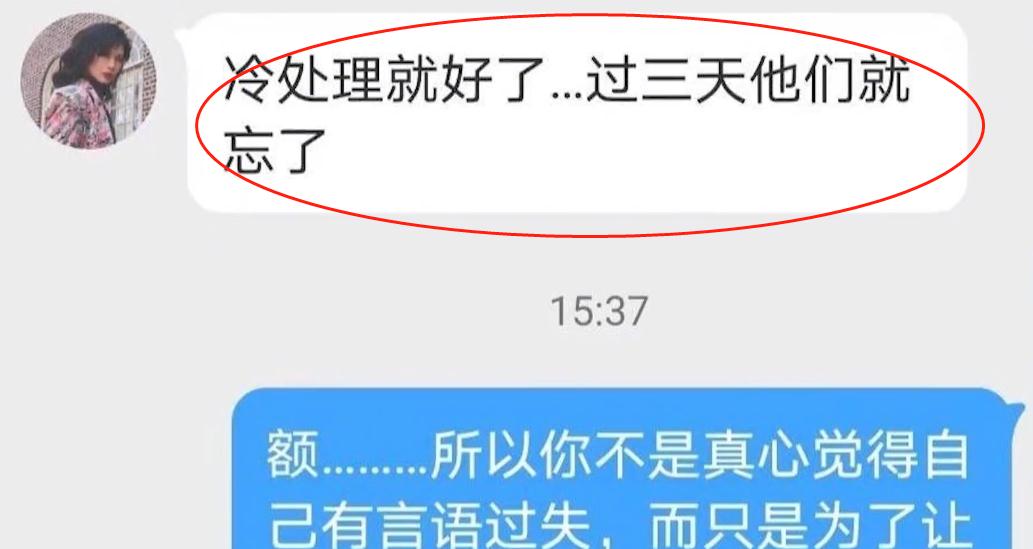

更深层的争议,在于刷赞行为对“创作生态”的异化。半次元小红书的创作者多为二次元爱好者,许多人将创作视为热爱而非纯粹的职业,其初心是分享作品、获得同好认可。然而,当平台算法对“点赞数”“互动率”过度依赖,刷赞便逐渐演变为一种“生存策略”。部分创作者为避免作品沉底,不得不加入刷赞大军,形成“不刷赞就被边缘化”的恶性循环。这种生态下,优质内容未必能获得相应曝光,而善于“钻营流量规则”的作品反而占据高地。长此以往,创作者的创作动机可能从“表达热爱”异化为“迎合数据”,二次元文化中“用心创作”的价值观被“流量至上”的逻辑侵蚀。更值得警惕的是,刷赞产业链的成熟化——从“刷单平台”到“代刷服务”,甚至出现针对二次元垂直圈层的“精准刷赞”,让内容竞争沦为资本与技术的博弈,而非创意与实力的比拼。这种异化不仅损害了真正创作者的权益,更让半次元小红书作为“二次元创作孵化器”的功能被削弱。

从用户权益视角看,刷赞行为实质上是对“知情权”与“选择权”的侵犯。在信息过载的数字时代,用户依赖平台推荐机制筛选内容,而点赞量往往是判断内容质量的重要参考指标。当刷赞行为干扰了这一参考系,用户的决策便可能被误导。例如,一位想学习绘画技巧的新人,可能因被高赞作品吸引而误以为其技法具有代表性,却不知数据背后存在水分;或是一个寻找同好交流的用户,误入虚假高赞的“水帖”,却发现互动质量低下。这种“信息失真”不仅浪费用户时间,更可能让用户对平台的内容筛选能力产生质疑。在半次元小红书这样的社区,用户的核心诉求是“找到同好”,而刷赞行为制造的“虚假繁荣”,恰恰阻碍了真实同好间的有效连接,违背了社区构建的初衷。

当然,争议的另一面也需被正视:部分创作者认为,在平台流量分配不均、曝光资源有限的现实下,刷赞是一种“被动自救”。尤其对于新人创作者而言,初始流量匮乏可能导致作品长期沉底,打击创作积极性。这种“流量焦虑”下的选择,虽情有可原,却依然触碰了道德底线——即通过不正当手段获取竞争优势。数字时代的伦理困境正在于此:规则的不完善与个体生存压力的叠加,让“灰色行为”有了滋生的土壤。但这并不意味着刷赞行为应被合理化。真正需要反思的,是平台如何优化流量分配机制,为优质内容提供更公平的曝光机会;是创作者如何坚守“内容为王”的初心,避免被流量逻辑裹挟;也是用户如何提升媒介素养,理性看待数据背后的真实价值。

归根结底,半次元小红书刷赞行为的道德争议,本质上是数字时代内容生产“效率”与“真实”的冲突,是短期利益与长期生态的博弈。解决这一争议,需要平台、创作者与用户共同重构内容价值的评判标尺:平台需弱化单一数据维度的权重,引入更多元的内容质量评估体系;创作者需以真诚创作对抗流量焦虑,认识到“真实认可”比“虚假数据”更具持久价值;用户则需主动辨别内容真实性,让真正优质的作品获得互动。唯有如此,半次元小红书才能维持其作为二次元文化阵地的纯粹性,让“点赞”重新成为连接热爱与认可的桥梁,而非数字时代的道德灰色地带。