在社交媒体流量竞争白热化的当下,“点赞”作为衡量内容热度的核心指标,催生了各类“刷赞工具”。其中,“协议刷赞版软件”以其“更底层、更隐蔽”的技术噱头,让不少用户心动——但问题随之而来:这类软件真能安全提升社交媒体点赞数吗?答案或许比想象中复杂。

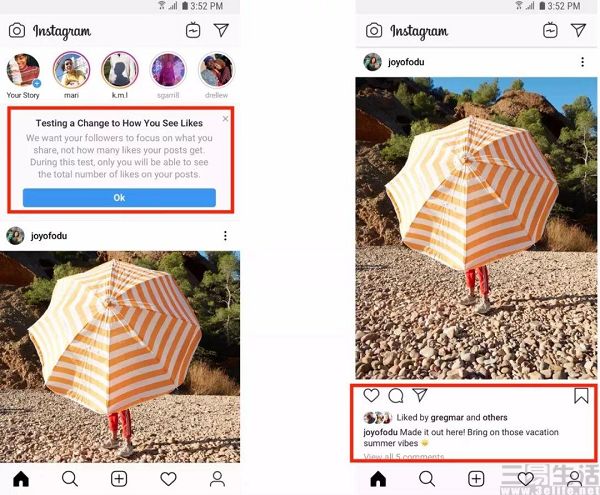

协议刷赞版软件的技术本质,是一场“猫鼠游戏”的升级。不同于传统模拟点击的“机械刷赞”,这类软件往往打着“协议级操作”的旗号,宣称通过模拟客户端与服务器之间的通信协议(如HTTP/HTTPS、API接口调用),或利用平台未公开的底层协议漏洞,实现“看似真实”的点赞行为。理论上,这种操作绕过了简单的设备指纹识别,降低了被反作弊系统拦截的概率。然而,社交媒体平台的反作弊技术早已不是“初级阶段”,它们通过多维度的行为分析(如点赞频率、用户画像匹配、设备环境一致性、内容互动链路完整性)构建了“流量防火墙”。即便协议刷赞能模拟部分技术特征,也无法完全复制真实用户的“非机械行为”——比如点赞前的内容停留时长、页面滑动轨迹、与其他用户互动的时间差等。这些“隐性特征”正是平台区分“真实流量”与“虚假流量”的关键,也是协议刷赞软件难以逾越的技术鸿沟。

“安全”二字,在协议刷赞版软件的语境下更像是一场自欺欺人的幻觉。账号安全首当其冲,这类软件通常需要用户授权登录权限,或要求安装“插件”“证书”,实则暗藏数据窃取风险——账号密码、好友列表、私信内容等敏感信息可能被非法收集,甚至用于其他黑色产业链。更直接的威胁来自平台规则,几乎所有主流社交平台(如抖音、微博、微信、小红书等)的用户协议都明确禁止“刷量行为”,一旦被检测到,轻则点赞数清零、限流,重则永久封号。协议刷赞软件的“隐蔽性”只是相对的,平台的反作弊算法会持续迭代,今日的“协议漏洞”可能明日就被修复,而用户账号却已永久“阵亡”。此外,这类软件的“安全性”还依赖开发者信誉,市面上不少“协议刷赞工具”实为木马程序,用户下载后不仅无法提升点赞数,反而可能导致设备被控、财产损失。

点赞数的“虚假繁荣”,本质是“流量泡沫”的堆砌。社交媒体平台的算法逻辑早已从“唯点赞论”转向“综合权重评估”,点赞数只是指标之一,评论、转发、完播率、用户停留时长、互动深度等“真实互动”数据对账号权重的贡献远超单纯的点赞数。协议刷赞软件生成的点赞,往往缺乏后续互动支撑,形成“高点赞、零评论、零转发”的异常数据结构,这种“数据孤岛”反而会触发平台的“异常流量”警报,导致内容被降权推荐。更值得警惕的是,虚假点赞对账号的长期价值是毁灭性的。对于商业账号而言,品牌方合作时会通过第三方数据工具分析账号互动真实性,虚假点赞一旦被识破,不仅合作泡汤,更会损害品牌信誉;对于个人用户而言,依赖刷赞维持的“人设”如同沙堡,稍有风吹草动便会崩塌——毕竟,真正的社交影响力,从来不是数字堆出来的,而是通过优质内容与真实用户共鸣积累的。

流量焦虑下的非理性选择,折射出社交媒体生态的深层矛盾。在“流量=价值”的单一评价体系下,许多用户(尤其是内容创作者、商家)陷入“点赞焦虑”,渴望通过捷径快速获得“数据认可”。协议刷赞软件正是抓住了这种心理,用“一键提升”“安全稳定”等话术制造“解决方案”的假象。然而,这种饮鸩止渴的方式,不仅无法解决根本问题,反而会加剧生态内卷——当刷赞成为普遍现象,真实优质内容的曝光空间被进一步挤压,平台算法不得不更严格地打击虚假流量,最终形成“越刷越严,越严越刷”的恶性循环。事实上,社交媒体的终极价值在于“连接”,而非“数字表演”。用户真正需要的,是通过内容输出建立与受众的情感共鸣,通过真实互动形成社群归属感,这才是提升影响力的“安全路径”。

健康生态的构建,需要平台、用户与技术的协同发力。平台方需持续优化反作弊算法,建立更精准的“流量识别模型”,同时完善内容评价体系,降低“唯点赞论”的权重,引导用户关注内容质量;用户应摒弃“流量至上”的浮躁心态,将精力投入到内容创作与真实互动中,明白“慢即是快”的道理;技术开发者则需坚守伦理底线,避免沦为“流量造假”的工具,而是探索如何通过技术手段提升内容分发效率,助力优质内容触达更多受众。协议刷赞版软件或许能暂时堆砌起虚假的点赞数字,却无法构建真实的影响力。在社交媒体的长跑中,唯有以优质内容为根,以真实互动为脉,才能让流量真正转化为价值——这,才是“安全提升点赞数”的唯一正解。