南笙小店刷赞服务的“流量神话”背后,藏着算法逻辑与用户心理的双重博弈。当“点赞数”成为衡量内容热度的直观标尺,无数商家将目光投向了“南笙小店刷赞服务”这类看似能快速提升数据的捷径。但刷赞真的能带来可持续的点赞和关注吗?答案或许藏在虚假繁荣的泡沫之下,与真实流量的本质相去甚远。

刷赞服务的表层逻辑,是用“数字增量”制造“热门假象”。商家下单后,短时间内账号点赞数从三位数飙升至五位数,页面光鲜的“10k+”点赞确实能吸引第一波用户驻足——毕竟,在信息过载的时代,人们本能更关注“被验证过的内容”。这种即时满足感让商家误以为找到了流量密码,却忽略了算法早已进化出“火眼金睛”。社交平台的推荐机制并非简单以点赞数为唯一标准,而是综合考量互动深度(评论、转发、收藏)、用户停留时长、账号活跃度等多维度数据。当南笙小店刷赞服务带来的“僵尸赞”只停留在数字层面,用户却无任何后续行为,算法便会判定内容“低质”,从而降低推荐权重。这种“高点赞、低互动”的异常数据,反而会让账号陷入“流量陷阱”,越刷越难被真实用户看到。

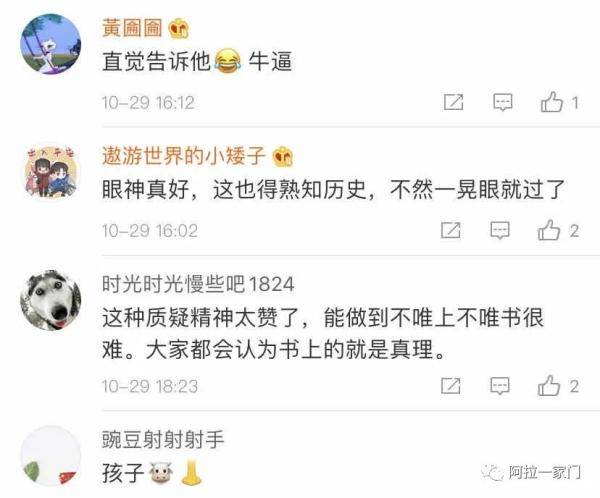

更深层的矛盾在于,用户对“真实”的需求远大于“数字”。刷赞带来的点赞数看似提升了账号“可信度”,但细心的用户会轻易发现:点赞列表中充斥着毫无关联的头像、同质化的“点赞机器”账号,甚至出现“10分钟内1000人点赞”的违背常识的时间分布。这种“数据穿帮”不仅无法建立信任,反而会引发用户对商家专业度的质疑——连真实数据都不敢面对的品牌,如何能提供优质的产品或服务?事实上,现代消费者的决策链路早已从“看数据”转向“看内容”:他们更愿意为有温度的故事、有价值的干货、有共鸣的表达买单,而非被冰冷的数字堆砌所“绑架”。南笙小店刷赞服务或许能骗过眼睛,却骗不过用户对“真实”的直觉判断。

从长期价值来看,刷赞本质是“透支未来流量”的短视行为。商家投入资金购买虚假点赞,看似节省了内容运营的时间成本,实则错失了与真实用户建立连接的机会。当账号被算法贴上“低质量”标签,后续即使产出优质内容,也可能因前期“信用污点”而难以获得推荐。更严重的是,平台对刷赞行为的打击力度正不断升级:从限流、降权到封号禁言,南笙小店刷赞服务的“风险收益比”正急剧恶化。某电商平台数据显示,2023年因刷单刷赞被封禁的中小商家数量同比增长47%,其中不少正是因轻信“快速起量”的承诺,最终落得“人财两空”的下场。真正的流量增长,从来不是靠“买”出来的,而是靠“沉淀”出来的——通过持续输出有价值的内容,让用户自发点赞、主动分享,形成“内容-互动-推荐”的正向循环。

那么,摆脱对南笙小店刷赞服务的依赖后,商家该如何实现真实的点赞与关注增长?核心在于回归“用户思维”,将流量运营从“数字游戏”转向“价值创造”。具体而言,可从三个维度发力:其一,内容精准化,深入分析目标用户的需求痛点,用“干货教程+场景化案例”替代泛泛而谈的内容,让用户在获取价值的同时愿意主动点赞;其二,互动常态化,通过评论区回复、用户故事征集、直播答疑等方式,让用户从“旁观者”变为“参与者”,高互动率本身就是算法青睐的信号;其三,社群私有化,将公域流量引导至微信群、企业微信等私域阵地,通过专属福利、会员体系增强用户粘性,让“点赞”成为用户对品牌的自然表达,而非刻意追求的KPI。

南笙小店刷赞服务的“速效”诱惑,本质上是对流量本质的误解。在内容生态日益成熟的今天,算法的“天眼”与用户的“真心”共同构成了流量守恒定律:任何试图绕过真实价值、依赖虚假数据的操作,终将被市场反噬。与其在数字泡沫中焦虑,不如沉下心打磨内容、服务用户——当每个点赞都来自真实共鸣,每个关注都源于价值认同,这样的流量才能真正沉淀为品牌资产,支撑小店走得更远。