卡拉赞象棋的单刷成功率常年维持在低位,这一现象并非偶然,而是其机制设计与玩家能力结构深层矛盾的体现。作为游戏中以“策略深度”与“操作精度”双高著称的挑战模式,单刷失败的背后,隐藏着远超普通象棋对局的复杂变量与系统性门槛。要理解为何多数玩家在此折戟,需从机制设计的底层逻辑出发,拆解单刷过程中不可回避的四大核心矛盾。

机制复合性:多重变量的同步处理

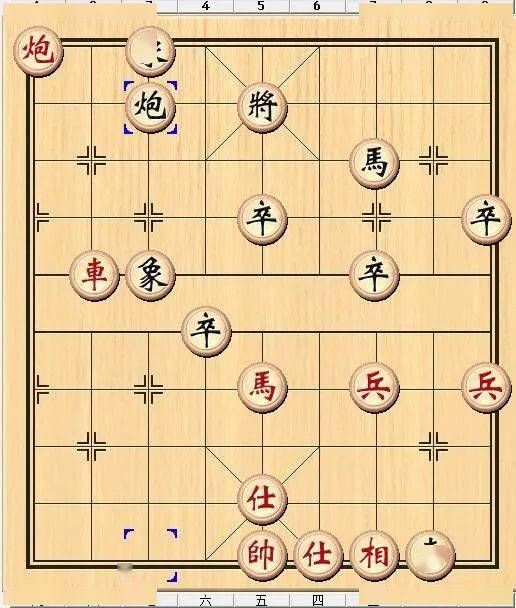

卡拉赞象棋的底层框架已非传统象棋的“棋子对抗”,而是融合了技能释放、资源管理、环境互动的“动态策略系统”。棋盘上每颗棋子都可能携带被动技能(如“每回合随机位移”“攻击后获得护盾”),而特定区域还会触发“地形效果”(如“沼泽格降低移动力”“高地格增加攻击范围”)。单刷时,玩家需同时处理三类信息流:棋子的基础移动规则、技能的触发条件与效果、环境对棋子的实时影响。组队模式下,队友可分工关注不同变量(一人专注棋子走位,一人管理技能CD),但单刷时所有压力集中于一人,认知负荷极易超载。例如当“敌方棋子同时释放AOE技能”与“己方关键棋子被地形限制”同时发生时,玩家需在0.5秒内判断优先级——这种“多线程决策”的压力,正是单刷失败的首要原因。

AI动态博弈:针对性策略的实时生成

卡拉赞象棋的AI并非简单的“脚本执行”,而是具备“学习-适应-反制”能力的动态对手。其核心逻辑是通过前10回合的玩家行为,分析其策略倾向(如“偏好速攻”“擅长防守”“依赖特定棋子”),并在后续回合中针对性调整。单刷时,AI的反制会更为极端:若玩家频繁使用“骑士冲锋”,AI会提前在路径上部署“带控制技能的棋子”;若玩家囤积资源释放“终极技能”,AI会通过“持续消耗战”压缩其资源储备。这种“动态博弈”在组队中被队友的随机操作干扰,AI的反制策略难以精准落地,但单刷时,玩家的每一个习惯动作都会成为AI分析的数据点,导致策略重复使用率越高,失败概率越大。正因如此,单刷玩家必须具备“策略欺骗”能力——通过故意暴露虚假倾向诱导AI失误,而这又进一步提升了操作门槛。

资源非线性消耗:容错率的指数级压缩

传统象棋中,一步失误可能损失一子,但卡拉赞象棋的“资源系统”将失误成本放大。玩家每回合获得的“行动点数”有限,释放技能、移动棋子、激活环境均需消耗不同点数,而“资源恢复”又与“棋子控制区域数量”挂钩。单刷时,一旦因决策失误丢失关键区域,资源缺口会呈“滚雪球式”扩大:回合末资源不足→下回合行动受限→无法阻止敌方控制区域扩大→资源持续枯竭。这种非线性消耗机制,使得“前期微劣势”在单刷中极易转化为“中期崩盘”。组队时,队友可通过“共享资源池”或“技能互补”弥补局部失误,但单刷的“资源孤岛”特性,让玩家必须像经营企业般精算每一回合的投入产出——任何一步“资源透支”都可能导致满盘皆输。

策略容错率压缩:从“容错”到“零和”的质变

象棋的本质是“零和博弈”,但传统对局允许一定程度的“容错空间”(如通过子力交换弥补位置劣势)。卡拉赞象棋则通过“胜利条件多元化”进一步压缩容错率:除“将死对方主将”外,“达成特定资源阈值”“清除所有敌方技能棋子”“坚守指定回合数”均可能成为胜利条件。这意味着玩家需同时具备“进攻思维”“防守思维”“运营思维”,且三者需动态切换。单刷时,这种切换压力被无限放大:若专注于进攻,可能忽视资源储备;若侧重防守,可能错失进攻窗口。组队中,队友可分别承担“进攻手”“防守手”“运营手”,形成策略互补,但单刷时,玩家必须在同一脑区中完成三种思维模式的快速转换,这对大脑的“认知灵活性”提出了极高要求——多数玩家的思维惯性(如习惯进攻或习惯防守),恰恰是导致策略僵化、最终失败的关键。

单刷卡拉赞象棋的失败,本质是“线性思维”与“非线性系统”的碰撞。其机制设计的核心价值,正在于通过高门槛筛选出具备“全局策略视野”“动态博弈能力”“资源精算思维”的玩家。对普通玩家而言,单刷失败并非能力不足,而是尚未适应“多变量同步处理”的决策模式;对游戏设计而言,这种“高难度单刷”的存在,恰恰推动了玩家从“操作熟练”向“策略思维”的进化。或许,卡拉赞象棋的真正意义,不在于让所有人通关,而在于让每一次失败都成为策略认知升级的契机——毕竟,在真正的博弈中,从来不存在“轻松的胜利”,只有“值得的挑战”。