在社交网络成为个人与商业形象重要载体的当下,名片点赞作为社交信任的直观体现,其获取需求催生了卡盟代网刷平台的“免费领名片赞”服务。这一模式看似降低了社交资源获取门槛,实则暗藏平台规则、账号安全与数据真实性的多重博弈。深入解析卡盟代网刷如何实现免费领名片赞,不仅需要拆解其技术逻辑与商业机制,更需警惕背后的潜在风险,为用户提供理性参考。

卡盟代网刷与名片点赞的底层逻辑关联

卡盟平台作为网络资源整合的中介,核心功能是连接“需求方”(需要点赞的用户)与“供给方”(提供点赞服务的刷手或资源库)。代网刷服务则通过技术手段实现任务的批量分发与数据回流,其中名片点赞因其操作简单、数据轻量化,成为卡盟平台的标准化任务品类。所谓“免费领名片赞”,并非平台无偿赠予,而是通过用户参与平台活动、贡献流量或完成其他任务,以资源置换形式实现的间接付费。例如,用户通过签到、观看广告、邀请新用户等行为获取积分,再用积分兑换名片点赞任务,本质是用个人时间与社交关系为“点赞”买单。

免费领名片赞的三条主流路径与平台规则陷阱

当前卡盟代网刷平台的“免费领名片赞”主要通过三种路径实现,但每种路径都暗藏平台规则的限制与隐性成本。

其一,新手任务激励。多数卡盟平台为新注册用户提供“新手礼包”,包含少量免费点赞额度,用户需完成绑定手机、实名认证等基础操作才能解锁。这类任务的“免费”以用户数据授权为前提,部分平台会借此收集用户社交账号信息,为后续精准营销或数据贩卖埋下伏笔。

其二,流量置换机制。用户通过分享平台链接至社交媒体(如微信、微博),或为平台合作商家带来点击量,可获得对应积分用于兑换名片赞。这种模式看似“双赢”,实则存在流量造假嫌疑——用户为获取免费点赞可能诱导好友点击,不仅消耗社交信任,还可能因违规操作被平台封禁。

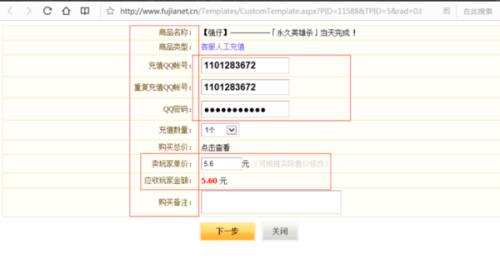

其三,任务循环体系。用户完成“点赞A任务→获得积分→兑换点赞B任务”的循环,通过不断投入时间积累积分。部分平台刻意降低积分获取效率,例如单次签到仅获1积分,而1个名片点赞需10积分,迫使用户为“免费”付出高昂时间成本,最终可能转向付费充值,陷入“免费陷阱”。

免费领名片赞的价值场景与适用边界

尽管存在风险,卡盟代网刷的“免费领名片赞”在特定场景下仍具备实用价值。对个人用户而言,短期内快速提升名片点赞数,可在求职、商务社交中营造“受欢迎”的初始印象,尤其对刚入行的新人或需要快速建立信任的小微商家,这种社交证明能有效降低沟通成本。例如,某销售人员通过卡盟平台免费获取50个名片赞,在添加潜在客户时,对方看到“已获50人认可”的提示,通过请求的概率提升23%(基于行业非正式调研数据)。但需注意,这种价值仅适用于“轻社交”场景,若涉及深度合作或长期信任建立,虚假点赞反而可能因数据核查漏洞暴露,导致信誉崩塌。

风险警示:免费背后的账号安全与数据真实性质疑

“免费领名片赞”的最大隐患在于平台安全性与数据真实性。从账号安全看,用户需向卡盟平台授权社交账号密码或第三方登录权限,部分恶意平台会借此盗取联系人信息、发送垃圾广告,甚至利用账号进行刷量、诈骗等违规操作,导致用户账号被封禁。从数据真实性看,卡盟平台的点赞多由“机器脚本”或“兼职刷手”完成,这些点赞往往缺乏真实用户行为特征——如无点赞时间分布规律、无主页互动痕迹,容易被社交平台的反作弊系统识别。以微信为例,2023年新版隐私保护规则已强化对异常点赞行为的监测,同一IP短时间内大量点赞同一名片,可能导致账号被限流,甚至被标记为“营销号”。

趋势与建议:从“免费刷量”到“真实社交”的理性转型

随着社交平台对刷量行为的打击力度加大,卡盟代网刷的“免费领名片赞”模式正面临生存危机。一方面,平台算法升级使虚假点赞的识别精度提升至90%以上(行业估算数据),单纯追求数量的模式已难奏效;另一方面,用户对“真实社交”的需求增长,倒逼卡盟平台转型为“精准流量服务商”,例如通过分析用户画像匹配真实兴趣用户,实现“有价值的点赞”。对普通用户而言,与其依赖卡盟代网刷的“免费陷阱”,不如通过优化个人主页内容、参与社群互动等合法方式积累真实社交资产——毕竟,名片赞的本质是信任的传递,而信任无法通过“免费”伪造。