在社交媒体深度渗透日常生活的当下,“卡盟刷圈圈赞服务”作为一种快速提升社交数据的选择,正吸引着个人与商家的目光。这类服务是否真能带来预期的流量与转化?用户反馈中究竟藏着哪些未被言说的真相?要回答这些问题,需先剥离其“速效”表象,深入剖析服务的运作逻辑、实际效果与用户真实体验。

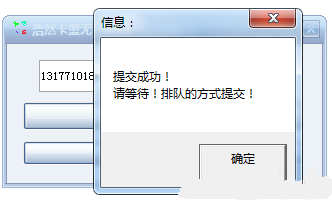

卡盟刷圈圈赞服务的核心逻辑,本质是“数据代填”与“流量造假”。所谓“卡盟”,最初指游戏点卡交易平台,后延伸为各类虚拟服务聚合平台,其中“刷圈圈赞”是核心业务之一。其运作方式主要通过两种路径:一是利用模拟脚本或空号矩阵,批量完成点赞、评论、转发等操作,制造“热门假象”;二是通过低价雇佣兼职人员,在真实社交账号上进行人工互动,试图规避平台算法监测。这类服务通常以“包月套餐”“单次冲量”等形式售卖,价格从几元至数百元不等,宣称能“24小时内见效”“100%真实IP”,精准击中用户对“社交捷径”的需求。

从短期数据表现看,卡盟刷圈圈赞服务确实能带来直观的“效果提升”。不少用户反馈,购买服务后,朋友圈点赞数能在短时间内从个位数跃升至三位数,评论区甚至出现“刷屏式”互动。对于商家而言,店铺动态的点赞、转发量激增,可能被误认为“产品受欢迎”,从而吸引自然流量。部分自媒体博主也表示,刷赞后内容推荐量短暂上升,似乎触达了更多用户。这种“数据繁荣”让用户产生“被关注”的满足感,尤其对依赖社交形象的个人(如微商、求职者)或需要快速验证市场反应的新品牌,具有一定的吸引力。

然而,这种“效果”经不起推敲,用户反馈中的负面评价逐渐浮出水面。首先是“数据泡沫易破”,多数用户发现,刷来的互动停留时间极短,往往24小时内出现“断崖式下跌”。更关键的是,平台算法的反作弊机制日益成熟,异常数据会触发“限流”甚至“封号”风险。有微商用户反馈,长期刷赞后,店铺动态被系统判定为“营销垃圾”,自然曝光量骤降;求职者则因朋友圈突然出现的“异常高互动”,被HR质疑“数据造假”,反而影响求职结果。其次是“互动质量低下”,刷来的评论多为“好看”“支持”等模板化内容,缺乏真实情感共鸣,无法形成有效社交连接。商家发现,高赞动态下的转化率并未提升,评论区充斥着“广告号”留言,反而损害品牌形象。

更深层的矛盾在于,卡盟刷圈圈赞服务违背了社交平台的核心逻辑——真实互动。微信、微博等平台的算法推荐机制,早已从单纯看“点赞量”转向分析“互动深度”(如评论字数、互动时长、用户画像匹配度)。刷赞带来的“虚假繁荣”,不仅无法提升内容权重,反而可能因用户画像与目标受众不符,导致算法误判账号属性,将优质内容推送给无效流量。某MCN机构运营负责人坦言:“我们曾尝试为旗下博主刷赞,结果发现自然互动率不升反降,因为平台识别出‘异常高互动’后,会减少对真实粉丝的内容推送,得不偿失。”

用户反馈的两极分化,实则反映了需求与现实的错位。部分用户将“刷圈圈赞”视为“社交包装”,明知数据虚假,仍愿意为“面子”买单;而理性用户则逐渐意识到,社交价值的核心在于真实连接,而非冰冷的数字。有长期使用卡盟服务的用户坦言:“刷赞初期确实虚荣心得到满足,但后来发现,真正愿意与你互动的朋友,根本不会在意你朋友圈的点赞数。”这种认知转变,正在推动市场从“数据崇拜”向“内容深耕”回归。

从行业视角看,卡盟刷圈圈赞服务的乱象,折射出虚拟服务监管的滞后性。部分卡盟平台为规避风险,采用“暗网交易”“加密通讯”等方式运营,服务条款中均标注“仅用于技术测试,不承担数据真实性责任”,将责任转嫁给用户。而用户在购买时,往往因贪图低价忽视风险,最终导致账号损失或数据泄露。更值得警惕的是,部分黑产平台利用刷赞服务收集用户社交账号信息,用于实施电信诈骗、恶意营销等违法犯罪活动,形成“刷赞-信息窃取-精准诈骗”的黑色产业链。

当社交平台逐渐从“流量狂欢”转向“价值深耕”,卡盟刷圈圈赞服务的“速效神话”正面临真实社交生态的拷问。与其在数据的泡沫中寻求短暂满足,不如深耕内容与互动——毕竟,能留住人心的,从来不是冰冷的数字,而是真诚的连接。对于用户而言,认清“刷赞无用”的本质,不仅是规避风险的选择,更是回归社交本真的开始。