社交媒体点赞早已超越简单的“喜欢”表达,成为衡量内容热度、账号权重乃至商业价值的隐形标尺。在这一需求驱动下,卡盟刷说说赞平台应运而生,通过技术手段与资源整合,为用户快速提升社交数据。然而,“有效提升”并非单纯追求数字增长,而是需在技术逻辑、社交规则与合规边界间找到平衡点——这类平台的价值,本质上是对社交媒体“注意力经济”的精准回应,但其长期生命力,却取决于能否从“数据造假”走向“真实互动赋能”。

社交点赞的“货币化”:卡盟平台存在的底层逻辑

在社交媒体生态中,点赞早已具备“社交货币”属性。对个人用户而言,高点赞量能满足被认可的心理需求,塑造“受欢迎”的人设;对商业账号而言,点赞量直接影响内容曝光——平台算法往往将互动数据作为推荐权重,点赞量高的说说更容易进入流量池,进而吸引更多真实用户关注。这种“点赞-曝光-变现”的闭环,催生了庞大的数据需求。

卡盟刷说说赞平台正是抓住了这一痛点。所谓“卡盟”,最初指游戏虚拟交易平台,后因具备成熟的支付结算体系和资源整合能力,延伸至社交数据服务领域。这类平台通过整合大量“养号”资源(长期活跃的真实或模拟用户),结合技术手段实现批量点赞,为用户提供“快速见效”的解决方案。其核心价值,在于降低了社交数据获取的门槛:无需漫长的内容积累,只需付费即可在短时间内“装扮”账号热度,满足从心理满足到商业合作的多元需求。

技术与资源的“精准匹配”:卡盟平台实现“有效提升”的核心

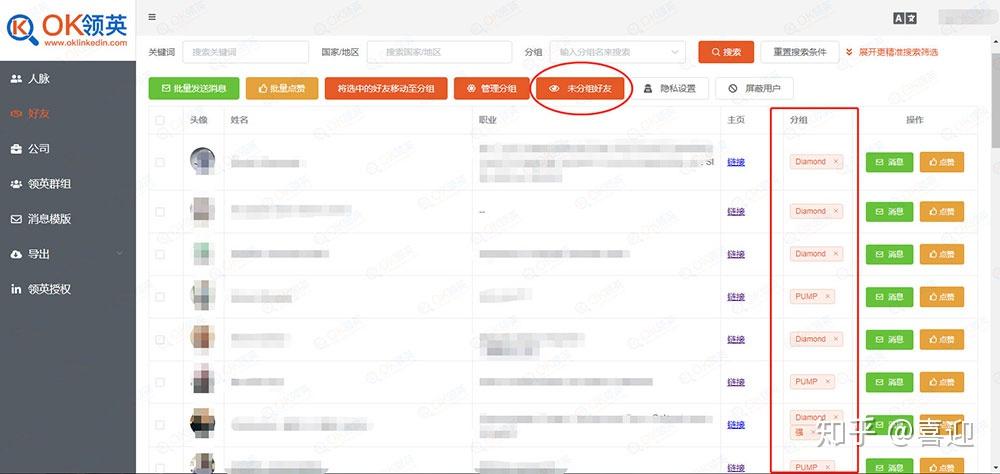

卡盟刷说说赞平台的“有效性”,并非简单的数字堆砌,而是建立在技术模拟与资源适配的双重能力上。从技术层面看,成熟的平台已能规避基础的反作弊检测:通过IP池动态切换(模拟不同地域用户)、设备指纹隔离(避免同一设备批量操作)、互动时间差(分散在数小时内完成点赞),让数据更贴近真实用户行为。例如,针对QQ说说的年轻用户群体,平台会优先使用带有“学生”“二次元”等标签的账号进行点赞,确保点赞用户画像与目标受众重合,避免“老年号点赞年轻说说”的违和感。

资源分层则是另一关键。优质卡盟平台会提供多维度服务:普通刷赞(纯机器批量操作,价格低但风险较高)、真人互动赞(由真实用户手动点赞,附带随机评论或转发,价格适中但更自然)、精准定向赞(按用户地域、年龄、兴趣标签筛选,价格较高但转化效果最佳)。某电商卖家曾透露,其推广新品时,通过卡盟平台定向刷取“25-35岁女性”群体的点赞,配合产品优惠信息,店铺访问量提升40%,转化率远超普通刷赞——这印证了“精准匹配”比“数量堆砌”更能实现“有效提升”。

“有效”的边界:当数据遭遇真实社交规则

尽管卡盟平台能通过技术与资源实现点赞量的快速提升,但这种“有效性”存在明显边界。首先是平台规则风险。微博、抖音、QQ等社交平台早已升级反作弊系统,通过用户行为轨迹(如是否浏览内容后再点赞)、账号活跃度(如日常互动频率)、数据波动特征(如短时间内点赞量激增)等维度识别异常流量。一旦被判定为“刷赞”,轻则限流降权,重则封号禁言。某美妆博主曾因过度依赖卡盟刷赞,导致账号突然掉粉80%,内容曝光量归零——虚假数据终究无法对抗平台的算法黑盒。

更深层的挑战在于“社交信任危机”。社交媒体的本质是人与人的连接,点赞的核心价值在于传递“认同感”。当用户发现某条高赞说说的评论区无人互动、点赞账号全是“僵尸号”,或点赞内容与主题严重脱节(如悲伤文案下出现大量“恭喜发财”式点赞),这种“数据泡沫”会反噬账号公信力。对品牌方而言,虚假互动更可能带来商业风险——某MCN机构曾因合作账号刷赞数据被曝光,导致客户解约并索赔,损失超百万元。

从“刷量”到“赋能”:卡盟平台的转型突围

面对合规与信任的双重压力,卡盟刷说说赞平台的“有效提升”需重新定义——真正的“有效”,应是从“数字搬运”转向“互动价值放大”。领先平台已开始探索转型路径:其一,技术升级,从“机器刷”转向“真人任务”。通过搭建任务平台,鼓励真实用户为优质内容点赞、评论,平台则通过算法匹配用户兴趣与内容标签,实现“精准互动”。例如,某平台推出“内容种草任务”,用户浏览并点赞感兴趣的说说,可获得平台积分兑换礼品,既提升了数据真实性,又为用户创造了价值。

其二,合规化运营,对接平台官方数据服务。部分卡盟平台开始与社交平台合作,成为“官方认证的互动服务商”,通过合规API接口提供数据服务,彻底规避封号风险。其三,用户教育,引导“刷赞+内容”结合。平台不再单纯承诺“点赞量”,而是建议用户先通过卡盟平台为优质内容“预热”,再结合内容运营(如评论区引导、粉丝互动)承接流量,实现从“虚假繁荣”到“真实活跃”的转化。

社交媒体的本质是“连接”,点赞的价值在于传递真实的情感与认同。卡盟刷说说赞平台若想在“有效提升”的道路上行稳致远,必须摒弃“唯数据论”的短视思维,转向以技术为基、以真实为本、以合规为纲的运营逻辑。对用户而言,理性看待点赞数据——它可以是社交的“助推器”,却不应成为社交的“遮羞布”。唯有让数据回归真实互动的本质,社交媒体的“点赞”才能真正承载其作为“社交货币”的价值。