卡盟刷赞QQ号背后的操作者是谁你知道吗这个服务提供者是谁?这个问题看似简单,实则触及了灰色产业链的核心肌理。当我们点开某些社交平台,看到某个QQ号动态下点赞数异常飙升时,很少有人会追问:这些点赞究竟从何而来?谁在幕后操纵着这些虚假数据的生成与流通?答案并非单一个体,而是一个分工明确、技术驱动的复杂网络,其背后折射出数字经济时代数据造假的深层逻辑。

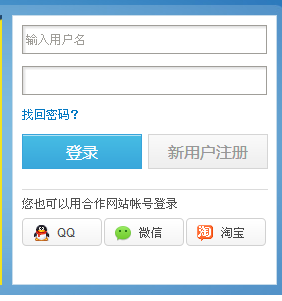

卡盟作为虚拟服务的集散地,本质上是连接需求方与供给方的灰色平台。所谓“刷赞QQ号服务”,正是卡盟生态中的典型商品。其操作者并非街头巷尾的小作坊,而是依托技术工具和流量资源的专业化团队。这些团队通常分为三类:技术开发者、流量采购者和渠道分销商。技术开发者负责研发自动化脚本或软件,模拟真实用户行为,实现批量点赞;流量采购者则通过非法手段获取大量QQ账号,包括盗号、注册“养号”或购买僵尸号,为刷赞提供“肉鸡”;渠道分销商则通过卡盟平台将服务打包出售给终端用户,形成“技术-流量-销售”的完整链条。值得注意的是,这些操作者往往隐匿于虚拟身份之下,通过加密通讯工具联络,服务器部署在境外,以规避监管打击。

服务提供者的身份则更为复杂。表面上看,卡盟平台是直接的服务提供者,但多数卡盟自身并不直接生产刷赞服务,而是扮演“中介”角色,吸引各类操作者入驻并抽取佣金。真正的服务提供者,是那些掌握核心技术和流量资源的“上游玩家”。他们可能是由 former 网吧技术人员组成的团伙,熟悉QQ客户端的底层逻辑;也可能是利用AI算法生成虚拟身份的“数据工厂”,通过机器学习模拟用户行为模式,使刷赞数据更接近真实。更有甚者,部分小型社交平台或电商网站的内部人员,为牟利向刷赞团队开放接口,提供“内部通道”,使得刷赞效率呈指数级提升。这种内外勾结的模式,让服务提供者的身份更加扑朔迷离。

卡盟刷赞QQ号服务的运作逻辑,本质是“需求驱动”与“技术赋能”的结合。需求方包括急于提升账号权重的个人用户、需要制造虚假热度的商家,甚至是试图通过数据造假骗取平台奖励的MCN机构。这些需求催生了庞大的市场,而技术进步则让刷赞成本不断降低——从早期的人工手动点赞,到如今的一键批量操作,单条点赞的价格已从几毛钱跌至几分钱。据行业内部人士透露,一个中等规模的刷赞团队,日均可完成数百万次点赞操作,月流水可达数十万元。这种低成本、高回报的诱惑,使得大量操作者前赴后继地涌入这个灰色领域。

然而,这种虚假繁荣的背后,是对数据生态的严重破坏。QQ平台作为腾讯的核心社交产品,其算法体系依赖用户行为数据来推荐内容、匹配社交关系。刷赞行为通过制造虚假的“用户偏好”,干扰算法决策,导致优质内容被淹没,虚假账号获得流量倾斜。更严重的是,刷赞服务的泛滥加剧了用户的不信任感——当点赞数成为衡量内容价值的唯一标准时,真实创作者的努力反而被边缘化。这种“劣币驱逐良币”的现象,正在侵蚀社交平台的内容生态根基。

从法律层面看,卡盟刷赞QQ号服务的操作者与服务提供者已涉嫌违法。《网络安全法》《反不正当竞争法》明确规定,通过技术手段进行流量造假、数据欺诈,属于不正当竞争行为,情节严重的可追究刑事责任。2023年,公安部“净网”行动中,多地警方破获了利用卡盟平台刷赞刷量的案件,主犯因非法经营罪被判处有期徒刑。这些案例表明,尽管操作者试图通过隐匿身份逃避监管,但法律的利剑始终悬在头顶。

对于普通用户而言,识别卡盟刷赞并不困难——异常的点赞增速、非活跃用户的集中点赞、评论区与点赞数的严重背离,都是典型特征。但更重要的是,我们需要反思:为什么刷赞服务会有市场?或许,在流量至上的互联网环境中,用户对“数据认可”的过度追求,为灰色产业提供了生存土壤。与其沉迷于虚假的数字泡沫,不如回归内容创作的本质——用真实价值赢得关注,这才是健康社交生态的应有之义。

卡盟刷赞QQ号背后的操作者与服务提供者,或许永远隐匿于暗网深处,但他们所制造的虚假数据,终将被真实的市场规则所淘汰。当平台监管日趋严格,当用户意识逐渐觉醒,这个灰色产业链的生存空间将被不断压缩。毕竟,数字经济的基石是真实,而非伪装。