在社交媒体深度渗透日常生活的当下,账号的“赞”与“钻”已成为衡量内容影响力、商业价值乃至个人形象的重要指标。正因如此,各类“卡盟刷赞钻平台”如雨后春笋般涌现,打着“快速获取赞钻”“轻松提升账号权重”的旗号,吸引着大量急于求成的用户。然而,这些平台宣称的“快速帮助”究竟是真实赋能,还是隐藏陷阱?要回答这个问题,必须深入剖析其运作逻辑、数据本质及潜在风险,而非被表面的“高效”承诺所迷惑。

卡盟刷赞钻平台的核心,本质是连接需求方与资源方的中介服务,其资源多来源于批量注册的“僵尸号”或通过模拟器、脚本生成的虚假账号。用户通过这类平台下单后,平台会指令这些账号在短时间内对目标内容进行集中点赞、购买虚拟钻(如某些平台的“钻”需通过充值或任务获得,刷钻则可能通过虚假交易完成)。从操作流程看,“快速”确实成立——下单后数分钟至数小时内,赞数和钻数便能肉眼可见地暴涨。但这种“快速”背后,是数据真实性的全面崩塌,而用户真正需要的“有效互动”与“价值认可”,却被完全剥离。

数据泡沫的虚假繁荣,无法转化为实际价值是这类平台最致命的缺陷。社交媒体平台的算法早已进化,能精准识别异常流量:短时间内激增的点赞、无互动行为的“僵尸粉”、非自然的购买记录,都会被标记为“无效数据”。这意味着,即使刷来了十万赞,若没有真实的评论、转发、停留时长,内容仍会被算法判定为低质量,从而降低在推荐流中的曝光。更关键的是,对于商业账号而言,虚假数据会误导运营决策——误以为内容方向正确,实则用户画像与真实需求完全脱节,最终投入的成本与产出回报严重不成正比。某MCN机构的运营负责人曾坦言:“我们曾测试过刷赞账号,虽然数据好看,但合作方一看互动率就知道是‘刷出来的’,反而损害了品牌信任。”

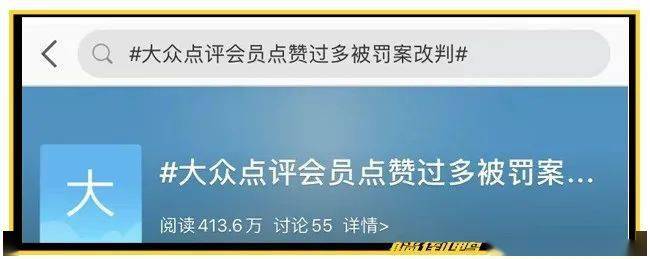

账号风险是另一重不可忽视的隐患。几乎所有主流社交平台都在用户协议中明确禁止“刷量”行为,一旦被检测到,轻则扣除虚假数据、限流,重则直接封号。卡盟平台往往以“安全加密”“防封技术”作为卖点,但这种承诺在平台强大的算法监管面前不堪一击。2023年某短视频平台就曾一次性封禁数万个涉及刷赞刷钻的账号,其中不少是中小商家的主营账号,导致多年积累的粉丝和客户资源一夜清零。这种“饮鸩止渴”式的快速获取,本质上是用账号的长期生存权换取短暂的数据虚荣。

从用户心理层面看,卡盟刷赞钻平台的流行,折射出部分用户对“流量至上”的盲目崇拜,以及对“快速成功”的焦虑。但社交媒体的本质是“连接”,无论是个人展示还是商业营销,核心始终是优质内容与真实互动。一个拥有千名真实粉丝的账号,其影响力远胜过十万虚假点赞——前者能带来精准的客户、有效的反馈,后者不过是数字游戏中的“皇帝新衣”。正如资深数字营销专家所言:“数据是结果的体现,而非目的本身。当用户专注于内容创作与用户运营时,‘赞’与‘钻’会是自然而然的结果,而非刻意追求的目标。”

值得关注的是,随着监管趋严和用户理性回归,卡盟刷赞钻平台正面临生存危机。一方面,平台方加大技术投入,通过AI识别异常行为;另一方面,越来越多的用户开始意识到“真实流量”的价值,转向通过内容优化、社群运营、跨界合作等合法合规方式提升账号影响力。这种转变,本质上是对“数据真实”的回归,也是对健康数字生态的维护。

那么,卡盟刷赞钻平台真的能帮助用户快速获得赞和钻吗?从表面数据看,“快速”确实成立;但从本质价值、长期风险及实际效果看,这种“帮助”无异于饮鸩止渴。它或许能短暂满足用户的虚荣心,却无法带来真正的成长与认可,反而可能让用户陷入“刷数据-被限流-再刷数据”的恶性循环。对于真正有需求的用户而言,与其将资源投入虚假数据的“数字泡沫”,不如沉下心打磨内容、维护用户关系——毕竟,那些能穿透时间、持续积累的真实互动,才是账号最坚固的护城河。