在数字内容营销生态中,卡盟平台如何实现刷片名赞的行为,已成为一个技术焦点,涉及多重机制与行业博弈。卡盟平台作为虚拟资源交易的中枢,通过自动化工具和分布式网络,高效执行刷片名赞操作,旨在提升视频内容的可见性和互动数据。这一过程不仅考验技术精度,更面临平台反作弊系统的持续对抗,反映出数据造假与内容真实性的深层矛盾。

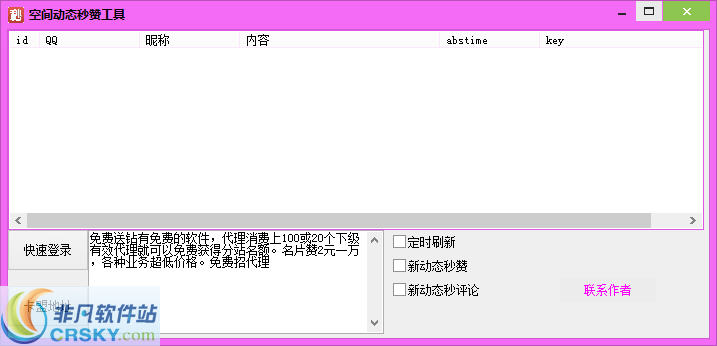

卡盟平台的核心功能是整合虚拟资源,包括账号、IP地址和点赞脚本,以实现刷片名赞的规模化操作。刷片名赞,本质上是通过模拟真实用户行为,在短视频平台(如抖音、快手)上对特定影片名称进行点赞或评论,从而伪造互动数据。实现这一目标的关键在于构建“机器人矩阵”:平台利用大量注册账号,结合IP池轮换和设备指纹伪装,确保每次点赞操作都呈现多样化特征。例如,卡盟平台通过API接口调用平台服务,批量发送点赞请求,并配合时间随机化算法,避免触发平台的异常检测机制。此外,部分平台采用众包模式,雇佣真实用户在指定时间段内完成点赞任务,进一步混淆数据来源。这种机制依赖于高并发处理能力,单次操作可覆盖数千个影片名称,实现分钟级数据增长。

刷片名赞的价值在于其营销杠杆作用,尤其在内容竞争激烈的场景中。对于创作者或品牌方,刷片名赞能显著提升影片的算法推荐权重,因为平台算法将点赞量视为内容质量的重要指标。通过卡盟平台实现刷片名赞,营销者可快速积累初始互动数据,形成“滚雪球效应”,吸引更多自然用户参与。例如,在短视频推广中,一个影片名称的点赞量从零跃升至数万,可能直接触发平台的热门推荐池,带来指数级曝光。这种操作尤其适用于新品发布或事件营销,帮助内容在短时间内抢占流量高地。然而,其价值并非绝对——过度依赖刷片名赞可能导致数据泡沫,削弱长期信任度,因此需精准控制刷量比例与目标受众匹配度。

技术实现趋势正推动卡盟平台向更智能化方向发展,但同时也加剧了与平台反作弊的军备竞赛。当前,卡盟平台采用深度学习模型优化点赞行为模拟,如分析历史点赞模式,生成更符合人类习惯的操作序列。例如,通过NLP技术处理影片名称关键词,确保点赞评论内容与主题相关,避免机械重复。同时,区块链技术被部分平台用于匿名化账号管理,增强操作隐蔽性。然而,主流内容平台(如B站、西瓜视频)已升级反作弊系统,引入行为分析和异常检测算法,能识别出短时间内激增的点赞量或IP异常。这种博弈导致刷片名赞的成本上升,成功率下降,迫使卡盟平台不断迭代技术,如转向移动端模拟和地理位置分散化。刷片名赞的未来趋势将聚焦于更精细化的用户画像匹配,而非单纯的数量堆砌,这要求平台在效率与真实性间寻求平衡。

刷片名赞面临的挑战不仅来自技术层面,更涉及伦理与法规的边界。在价值层面,刷片名赞虽能短期提升数据,但长期可能破坏内容生态的真实性,导致用户对推荐系统的信任危机。例如,虚假点赞掩盖了内容质量差异,使优质内容被埋没,而劣质内容通过刷量上位。在应用中,卡盟平台需应对平台封号、法律诉讼等风险,许多平台已明确禁止刷量行为,并建立举报机制。此外,刷片名赞的道德争议在于,它扭曲了内容竞争的公平性,鼓励投机而非创新。行业专家建议,创作者应将资源投入内容优化,而非依赖刷片名赞,平台则需加强算法透明度,通过AI识别虚假互动,维护健康环境。

卡盟平台如何实现刷片名赞的探讨,最终指向一个核心问题:在数字化营销中,技术效率与内容真实性的冲突如何化解?刷片名赞虽能提供短期数据提升,但其不可持续性已日益凸显。现实案例表明,过度刷量不仅损害品牌声誉,还可能触发平台算法降权。因此,行业应转向更可持续的解决方案,如通过卡盟平台整合真实用户互动服务,而非纯数据造假。这要求平台在技术伦理上自我约束,监管机构强化执法,而创作者需以内容价值为核心,让刷片名赞从“作弊工具”蜕变为“辅助工具”,在合规框架内服务于内容生态的繁荣。