在社交职场竞争白热化的当下,“名片赞”已成为衡量个人影响力与资源整合能力的隐形标尺,而“卡盟爆刷名片赞”作为一种快速提升数据量的灰色手段,其安全性与可靠性问题正引发行业广泛争议。这类服务通过第三方平台批量购买点赞,宣称“秒到账”“无痕操作”,但背后潜藏的账号风险、数据泡沫与合规隐患,远比表面数据更值得从业者警惕。

卡盟爆刷名片赞:操作逻辑与行业现状的灰色地带

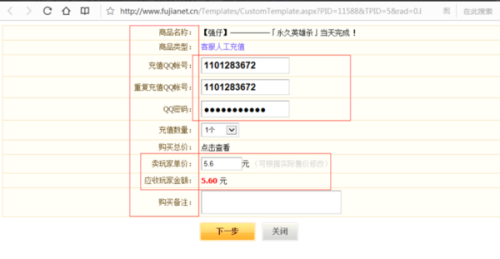

所谓“卡盟爆刷名片赞”,本质是依托“卡盟”(虚拟商品交易平台)提供的点赞资源,通过技术手段或人工操作,在短时间内向目标社交账号(如微信名片、朋友圈等)集中输送大量点赞。这类服务的运作模式通常分为三层:上游是掌握大量“养号”资源的团队,中游是卡盟平台整合资源并定价,下游则是通过短视频、社群等渠道接单的代理。用户只需提供名片链接或账号ID,支付数十元至数百元不等的费用,即可在几分钟内获得数百至数千点赞,价格低廉到“100赞仅需5元”。

行业数据显示,2023年国内“社交数据刷量”市场规模已突破20亿元,其中名片赞、朋友圈互动等职场相关需求占比超35%。需求方主要集中在三类群体:职场新人试图通过高赞数据建立信任感,销售岗位需展示“人脉活跃度”以促成合作,创业者则用点赞数据包装“资源实力”。然而,这种“用数据换面子”的逻辑,却建立在平台规则的模糊地带之上——微信、钉钉等社交平台虽明令禁止刷量行为,但检测机制仍存在滞后性,导致灰色服务屡禁不止。

安全性隐忧:从账号封禁到数据泄露的多重风险

“爆刷”背后的安全风险,远超用户想象的第一层。 最直接的是账号安全风险。微信等平台的算法已能识别异常点赞行为:短时间内同一IP地址的集中互动、大量无头像或资料不全的“僵尸号”点赞、点赞时间呈现规律性间隔等,都会触发风控系统。一旦被判定为“刷量”,轻则限制朋友圈功能、降低好友推荐权重,重则直接封禁个人账号,导致多年积累的社交关系网毁于一旦。某互联网公司运营人员透露,其团队曾因测试刷赞服务导致企业微信被封,间接损失超50万元。

更深层的风险在于数据隐私泄露。用户在卡盟平台下单时,通常需提供微信号、手机号甚至身份证信息,这些数据可能被平台二次售卖。2023年某“卡盟跑路事件”中,超10万用户的账号信息被泄露,引发批量盗号与诈骗。此外,部分黑产平台会通过“刷赞”植入恶意链接,用户点击后可能导致手机中毒或社交账号被盗用,形成“刷赞-盗号-诈骗”的黑色产业链。

法律层面同样存在隐患。根据《反不正当竞争法》,经营者不得通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假宣传。若企业或个人因刷赞数据误导合作伙伴造成损失,可能面临民事赔偿;若涉及商业诋毁或虚假广告,更可能被市场监管部门处以罚款。

可靠性质疑:泡沫数据背后的“价值幻觉”

“安全”是底线,“可靠”则是价值核心——而卡盟爆刷的点赞数据,恰恰在可靠性上存在先天缺陷。 首先是数据真实性存疑。平台宣称的“真实用户点赞”多为“养号”机器操作或兼职刷手完成,这些账号本身无社交活跃度,点赞后无互动、无评论,形成“死数据”。在资深HR眼中,一张名片下突然出现大量无背景、无内容的“点赞幽灵”,反而会成为判断候选人诚信度的负面信号。

其次是长期效果归零。社交平台的算法逻辑会持续优化,虚假数据的生命周期可能仅有几天。当系统识别到数据异常后,点赞数可能被批量清除,甚至反向扣除原有互动量。某微商从业者曾花费2000元刷了1万个名片赞,一周后仅剩3000余,且因“数据波动异常”被平台限流,最终“赔了夫人又折兵”。

更本质的可靠性缺失,在于数据与实际价值的割裂。职场影响力的核心是专业能力与真实人脉,而非点赞数字的堆砌。企业招聘时更关注候选人的项目经验、行业资源,而非微信名片的点赞量;商务合作中,客户考察的是服务质量与履约能力,而非朋友圈的互动热度。依赖刷赞构建的“虚假繁荣”,如同沙上城堡,看似华丽实则一推即倒。

需求背后的“数据焦虑”:为何明知风险仍有人铤而走险?

既然风险重重,为何“卡盟爆刷名片赞”仍有市场?根源在于职场竞争中的“数据焦虑”。在社交媒体时代,人的价值被简化为可量化的数据标签,点赞数、好友数、转发量成为“社交货币”,驱动着个体通过捷径追求表面光鲜。某猎头公司调研显示,72%的职场人认为“名片赞数量影响第一印象”,但这种被算法异化的评价体系,恰恰催生了灰色需求的土壤。

此外,行业监管的滞后性也为服务提供了生存空间。虽然平台规则明确禁止刷量,但检测技术仍存在盲区,尤其是针对“分散式、小批量”的刷赞行为,难以实现精准打击。而卡盟平台通过“代理分销”“虚拟货币结算”等方式规避责任,进一步增加了监管难度。

合规出路:从“刷数据”到“练内功”的范式转移

面对“卡盟爆刷名片赞”的安全与可靠性困境,真正的出路在于回归社交价值的本质——真实互动远比虚假数据更有力量。对个人而言,与其花费金钱与风险成本刷赞,不如通过内容运营积累真实人脉:在朋友圈分享专业见解、参与行业社群讨论、主动为他人提供价值,这些“慢变量”虽无法快速提升点赞数,却能构建可持续的职业信任网络。

对企业而言,应建立科学的社交影响力评价体系,将数据指标与实际业务价值结合。例如,考察客户转化率、合作复购率等硬性指标,而非单纯依赖社交平台的互动数据。平台方则需升级检测算法,建立“数据溯源”机制,对异常流量进行实时拦截,同时通过“优质内容推荐”等机制,引导用户回归真实互动。

在“流量为王”的浮躁氛围中,与其依赖灰色捷径,不如深耕专业能力与真实人际网络——毕竟,真正的职场影响力,从来不是点赞数字堆砌的泡沫,而是信任与价值的长期沉淀。