参与QQ刷赞群会面临风险吗?这一问题看似简单,实则涉及账号安全、平台规则、数据价值乃至法律合规的多重维度。在流量至上的互联网生态中,不少用户试图通过QQ刷赞群快速提升社交数据,却忽视了背后潜藏的系统性风险。刷赞行为本质是对平台规则的无视,更是对自身数字资产安全的轻率处置,其带来的负面影响远超短期数据增长的表面收益。

一、账号安全风险:从“数据提升”到“控制权丧失”的隐形代价

QQ作为国民级社交平台,其账号关联着用户的社交关系、支付信息、隐私数据等核心数字资产。参与QQ刷赞群时,用户往往需要将账号密码、QQ群号甚至手机号提供给群主或第三方工具,这一行为相当于主动敞开“数字大门”。部分刷赞群会要求用户开启“远程协助”或授权不明插件,声称“提升刷赞效率”,实则为植入木马、盗取账号信息创造条件。一旦账号被盗,不仅可能导致好友列表被恶意利用、聊天记录泄露,更可能涉及关联的支付账户风险——据腾讯安全中心统计,2023年因第三方工具授权导致的账号被盗事件中,73%涉及刷赞、刷量类社交群组。

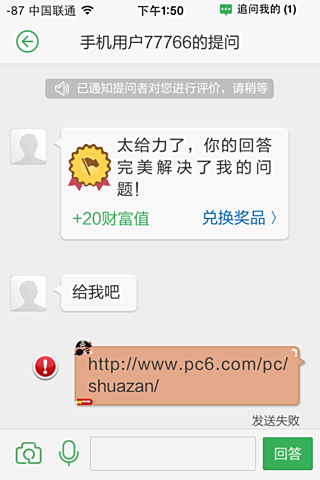

更隐蔽的风险在于“数据劫持”。部分刷赞群在完成“任务”后,会通过脚本持续监控账号动态,甚至利用用户权限向好友群发广告、诱导点击钓鱼链接。这种“温水煮青蛙”式的渗透,往往在用户察觉数据异常时,已造成难以挽回的损失。

二、平台规则风险:从“流量捷径”到“账号封禁”的必然结局

所有主流社交平台均明确禁止刷量行为,QQ也不例外。其《腾讯软件许可及服务协议》中规定,“通过非正常手段(包括但不限于外挂、插件、刷量工具等)提升内容数据,平台有权对账号采取包括但不限于限制功能、封禁等处置措施”。参与QQ刷赞群,本质上是对平台规则的公然挑战。

实践中,平台已通过AI算法升级识别虚假流量的能力。例如,QQ的“异常行为检测系统”可精准定位短时间内集中出现的点赞行为——同一IP地址批量操作、账号无真实互动轨迹(如无聊天记录、动态发布)、点赞时间规律性分布(如每分钟固定次数)等,均会被标记为“可疑流量”。一旦被判定违规,轻则账号被“限赞”(单日点赞次数上限降至50次),重则永久封禁。对依赖QQ进行商业运营的用户(如微商、自媒体从业者)而言,账号封禁意味着直接经济损失:某美妆微商因参与刷赞群导致店铺QQ被封,5万粉丝积累的客户资源瞬间清零,直接损失超20万元。

三、数据价值贬值:从“虚假繁荣”到“信任崩塌”的长远代价

社交数据的本质是用户真实互动的体现,其价值在于反映内容的传播力与影响力。刷赞制造的“虚假繁荣”,看似提升了账号的“社交价值”,实则加速了数据价值的崩塌。

从平台算法逻辑看,QQ的推荐机制更倾向于“高互动质量内容”——即点赞、评论、转发等行为来自真实用户且有具体互动场景(如评论内容与相关、转发附带个人观点)。刷赞产生的“无效数据”不仅无法提升内容曝光,反而可能因互动率过低(点赞量高但评论、转发量极少)导致算法降权。某教育类自媒体运营者曾尝试通过刷赞群提升课程宣传动态的点赞量,结果该动态推荐量不升反降,粉丝互动率下降40%,印证了“无效数据反噬算法推荐”的平台逻辑。

从社交信任角度看,虚假数据会严重损害用户形象。当好友发现某用户动态的点赞量与实际内容质量严重不符(如普通生活照获赞上千),或发现其账号频繁向群发广告时,对其的信任度会直线下降。这种“信任赤字”一旦形成,即便后续停止刷赞,也难以重建真实的社交关系网络。

四、个人信息泄露风险:从“小群互助”到“数据黑产”的连锁危机

QQ刷赞群往往以“互助群”“任务群”的名义存在,群内成员看似“普通用户”,实则暗藏数据贩子。用户在群内提交的QQ号、手机号、甚至身份证信息(部分群要求实名认证以“防跑单”),会被群主打包出售给黑产团伙。这些信息可能被用于精准诈骗、恶意注册、刷单洗钱等违法活动,最终用户从“刷赞参与者”沦为“数据泄露受害者”。

更值得警惕的是“群控技术”滥用。部分刷赞群群主利用群控软件同时操控数千个账号,这些账号多由泄露的个人信息注册而成。一旦群主被警方打击,参与刷赞的用户账号可能被认定为“黑产工具账号”,面临连带处罚。2022年广东某警方破获的“QQ刷赞黑产案”中,就有300余名普通用户因参与刷赞群,导致账号被冻结,需配合警方调查才能解封。

结语:拒绝数据泡沫,回归社交本质

参与QQ刷赞群的风险,远不止“账号被封”“数据作废”的表层代价,更关乎数字资产安全、社交信任基础乃至个人信息权益。在互联网平台对虚假流量打击力度持续加码的当下,任何试图通过“捷径”获取数据增长的行为,都是在用长期价值换取短期虚名。真正的社交影响力,源于优质内容的持续输出与真实用户的深度互动——当用户将精力从“刷数据”转向“做内容”,从“追求数量”转向“提升质量”,才能在健康的社交生态中实现可持续的成长。毕竟,数据可以造假,但人心与信任,从来容不得半点虚假。