在双11这个全民狂欢的节点,“刷赞”几乎成了商家心照不宣的流量密码。各类“双11刷赞平台”如雨后春笋般涌现,承诺“快速提升商品热度”“引爆销量”,甚至打出“24小时十万赞”“首页推荐包过”等诱人标语。但一个根本问题始终悬而未决:这些刷赞操作,真的能转化为实实在在的销量增长吗?答案或许比商家想象的复杂——刷赞可能带来短暂的数据光鲜,却无法撬动真实的商业价值,甚至可能反噬品牌长期发展。

双11刷赞平台的运作逻辑,本质是“数据幻觉”的制造机。这类平台通常通过机器批量注册账号、人工点击、虚假评论、模拟浏览轨迹等手段,为商品或店铺快速积累点赞、收藏、销量等数据。商家之所以趋之若鹜,核心动机在于双11期间平台的流量分配机制:高互动数据(点赞、评论、分享)往往能提升商品在搜索结果、推荐页的权重,形成“数据越好→流量越多→销量越高”的正向循环。但这种循环建立在虚假数据之上,就像给气球充气,看似膨胀,实则一戳即破。某电商运营负责人坦言:“我们曾尝试过刷赞,确实能让商品在活动初期冲进类目TOP,但流量进来后,转化率低得吓人——用户点进详情页看到的是‘千人购买’却只有零星真实评价,信任瞬间崩塌。”

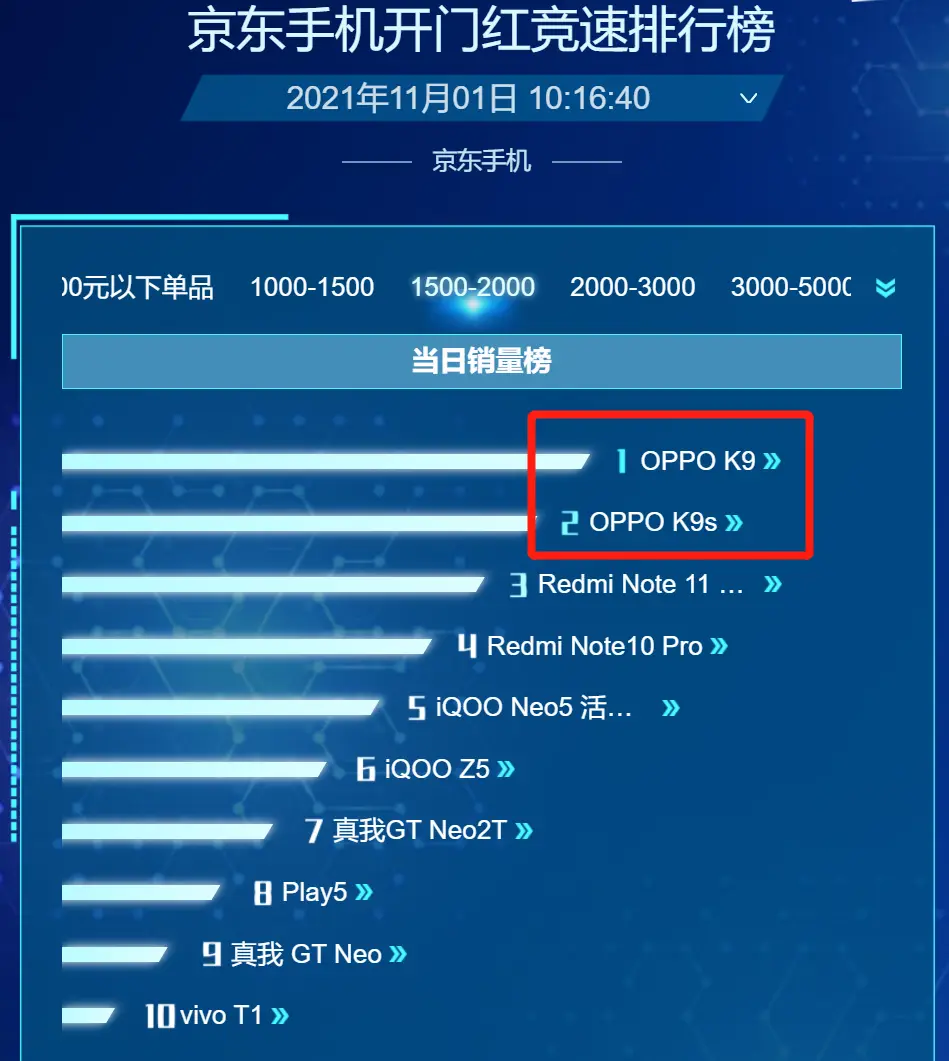

短期“销量提升”的表象,掩盖不了长期用户信任的流失。刷赞带来的所谓“销量增长”,更多是“一次性收割”而非“持续复购”。双11期间,消费者面对海量促销信息,决策路径高度依赖“社交证明”——即通过他人的评价和互动判断商品价值。但当用户发现“十万赞”背后是大量重复头像、无意义评论甚至矛盾评价时,不仅会放弃购买,还会对品牌产生“虚假宣传”的负面认知。更严重的是,主流电商平台已建立成熟的反作弊系统,淘宝的“虚假流量识别”、京东的“互动质量评分”等机制,能精准定位异常数据。去年双11期间,某服饰品牌因大规模刷赞被平台降权,活动流量骤降70%,后续商品搜索排名长期处于末位,损失远超刷赞成本。

从“流量思维”到“用户思维”,双11销量的核心从来不是“赞”的数量。真正能提升销量的,是产品力、内容力与服务力的综合沉淀。例如,某美妆品牌今年双11未采用任何刷赞手段,而是通过“成分党博主深度测评+用户真实使用场景短视频+24小时在线客服响应”的组合策略,实现了销量同比增长200%。这说明,当商家把资源投入优化产品体验、精准触达目标用户、建立真实口碑时,流量自然会向真实价值倾斜。反观依赖刷赞的商家,陷入“数据依赖症”后,反而会忽视产品迭代和用户运营,形成“越刷越虚,越虚越刷”的恶性循环。

双11刷赞平台的存在,折射出部分商家的“流量焦虑”与“短视心态”。在竞争白热化的电商环境中,商家急于通过“捷径”获取关注,却忽略了双11的本质是“消费者价值狂欢”——用户追求的是性价比、品质与服务,而非虚假的“爆款”标签。事实上,平台算法也在不断进化,更倾向于奖励“用户停留时长”“加购转化率”“复购率”等真实互动指标,而非单纯的点赞数。某平台算法工程师透露:“现在系统会综合分析用户行为路径,比如一个商品被大量用户点击后立即跳出,即使点赞数高,也会判定为‘低质量内容’,减少推荐。”

回归商业本质,双11销量的“密码”藏在用户真实需求里。与其将预算投入刷赞平台,不如深耕“内容种草”——通过短视频、直播等形式展示产品使用场景;优化“用户体验”——提升详情页信息透明度、简化购买流程;强化“用户运营”——建立会员体系、沉淀私域流量。这些做法虽然无法在短期内制造“数据狂欢”,却能积累品牌资产,实现从“一次性销售”到“终身用户”的转化。正如某头部品牌创始人所言:“双11不是‘数据游戏’,而是‘价值试炼场’——谁能真正满足用户需求,谁才能笑到最后。”

双11刷赞平台或许能带来短暂的数据光鲜,但销量增长的真相,从来不是虚假的“赞”,而是真实的“信”。在消费者日益理性、平台规则日趋完善的时代,商家唯有放下对“数据泡沫”的执念,回归产品与服务的基本盘,才能在双11的浪潮中行稳致远。毕竟,能真正提升销量的,从来不是刷赞平台的算法,而是用户用钱包投出的信任票。