双11临近,商家直播间的点赞数、商品页的“万人好评”成为流量竞争的显性指标,催生了大量“手机版刷赞软件”的推广。这类软件打着“一键刷赞”“实时到账”“防封号”的旗号,直击商家“流量焦虑”痛点。但所谓的“安全可靠”不过是营销话术,其底层逻辑与平台规则、数据安全、法律合规存在根本冲突,用户在使用中极易陷入“流量陷阱”与“风险漩涡”。

刷赞软件的“安全”幻觉:技术包装下的风险盲区

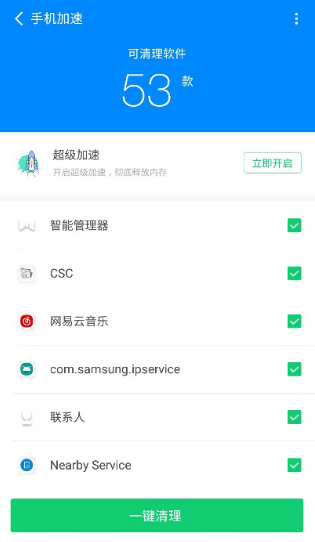

市面上主流的双11刷赞软件手机版,通常以“模拟真人操作”“多节点IP轮换”“设备指纹伪装”为卖点,试图营造“安全无痕”的假象。某款软件的宣传页宣称“采用AI智能算法,模拟用户随机浏览、点赞、评论行为,平台无法识别”,甚至提供“试用100赞”体验。但拆解其技术本质,所谓“AI模拟”不过是预设固定行为路径的脚本程序,通过批量操作实现点赞量激增。这种操作模式与真实用户的行为轨迹——如先浏览商品详情页、停留30秒以上再点赞、结合加购或收藏等互动——存在显著差异。平台的风控系统通过分析用户行为序列、设备环境、网络特征等多维度数据,极易识别出“机器脚本”的异常模式。更隐蔽的风险在于,部分软件要求用户登录账号授权,实则通过非法接口获取用户隐私信息,如浏览记录、支付密码甚至好友关系,一旦数据泄露,用户将面临账号被盗、财产损失等多重威胁。2023年“双11”前夕,某知名刷赞软件因服务器被黑客攻击,导致10万用户账号信息泄露,正是“安全承诺”破产的典型案例。

不可靠性的技术根源:算法黑箱与平台反制的博弈

刷赞软件的“可靠性”建立在“平台反制技术滞后”的假设上,但这本身就是一场注定失败的博弈。电商平台的双11大促期间,会投入数倍于平时的技术资源升级风控系统。以阿里平台为例,其“绿网系统”通过实时监测点赞行为的增长曲线、地域分布、设备型号等数据,能快速识别“异常点赞峰值”——如某商品在10分钟内点赞量从100飙升至1万,且80%来自同一省份的相似设备,此类数据异常会直接触发人工审核。此外,平台还通过用户画像交叉验证,若某账号近期无购物记录却频繁给陌生商品点赞,会被标记为“异常账号”。刷赞软件开发者为应对反制,不断更新版本更换IP池、调整脚本参数,但这本质是“道高一尺,魔高一丈”的消耗战。用户一旦使用最新版软件,可能面临“封号风险延迟爆发”的问题——短期内账号未被封禁,但平台会记录异常数据,影响后续流量分配,等到双11大促流量高峰期,账号突然被限流,商家反而错失最佳营销时机。这种“滞后性风险”让刷赞软件的“可靠性”大打折扣,成为商家难以掌控的“定时炸弹”。

实际使用中的风险代价:从账号封禁到法律追责

刷赞软件的“安全可靠”承诺,在实际使用中往往演变为无法承受的代价。对个人用户而言,使用刷赞软件可能导致社交账号(如微信、抖音)被永久封禁,平台会将其纳入“黑名单”,限制注册新账号。对商家而言,虚假流量不仅无法转化为真实订单,还会触发平台的“虚假交易”处罚:商品搜索排名下降、店铺降权甚至关店。2022年双11期间,某女装商家因使用刷赞软件将商品点赞量刷至50万,被平台识别后不仅清空虚假数据,还被扣除保证金10万元,店铺评分从4.8骤降至3.2,直接导致双11销售额不及预期。更严重的是法律风险。《反不正当竞争法》明确规定,经营者不得通过组织虚假交易、虚构用户评价等方式进行虚假宣传,情节严重的可处100万元以上200万元以下罚款。2023年,某MCN机构因组织主播使用刷赞软件刷单,被市场监管部门处罚50万元,相关负责人被列入经营异常名录。这些案例表明,刷赞软件的“安全可靠”是建立在违法边缘的“侥幸心理”,一旦被查处,商家付出的代价远超短期流量收益。

回归流量本质:合规经营才是双11的“安全牌”

双11的核心竞争力始终是商品质量与服务体验,而非虚假流量。平台对真实流量的扶持力度正在持续加大:淘宝的“真实互动分”体系会根据用户自然浏览、加购、复购等行为给予流量加权;京东的“优质评价”标签只对通过“京东购”真实购买用户的评价开放;抖音电商则推出“内容质量分”,鼓励商家通过优质短视频和直播吸引自然流量。这些机制表明,合规经营才是双11的“安全密码”。商家与其将资源投入刷赞软件的“流量捷径”,不如优化产品详情页、提升客服响应速度、策划互动性强的直播内容,通过真实用户体验积累口碑。例如,2023年双11期间,某新锐品牌放弃刷赞,将预算投入到“用户真实测评视频”投放,通过真实用户的口碑传播,最终实现销售额同比增长300%,远超行业平均水平。这印证了一个朴素道理:流量的价值在于“真实转化”,而非“虚假数字”。

双11的流量竞争本质是信任竞争,刷赞软件的“安全可靠”是镜花水月,唯有坚守真实、合规的运营逻辑,才能在激烈的市场竞争中赢得可持续的发展。商家与其在“流量捷径”上冒险,不如将资源投入到产品优化与服务升级中,这才是双11真正的“安全密码”。