双11期间,淘宝平台上的刷赞行为已成为一种隐蔽却普遍的流量操纵手段,其本质是通过虚假交易、虚构好评制造商品高评价假象,这种行为直接侵蚀消费者权益的核心根基——知情权与公平交易权,进而扭曲整个电商消费生态。刷赞行为不仅是对消费者信任的背叛,更是对市场公平秩序的破坏,其影响远超“买到不满意的商品”的表层损害,而是系统性、长期性的权益侵害。

对消费者而言,知情权是做出理性消费决策的前提,而淘宝刷赞行为直接摧毁了这一前提。淘宝评价体系本应是消费者了解商品真实质量、商家服务水平的“透明窗”,但刷赞行为通过批量购买、伪造好评、删除差评等手段,将这扇窗变成了“哈哈镜”。例如,某款宣称“纯棉材质”的保暖内衣,实际面料含 polyester 高达80%,却因刷赞营造出“柔软透气”“不起球”的虚假口碑,消费者基于这些虚假信息下单,收货后才发现与描述严重不符。更隐蔽的是,刷赞团伙会针对商品的关键评价维度(如物流速度、客服态度)进行“精准造假”,让消费者在筛选时误以为该商品各方面表现优异,最终因局部虚假信息做出整体误判。这种信息不对称导致消费者无法掌握商品的真实情况,知情权形同虚设,交易公平性从源头被瓦解。

刷赞行为还通过扭曲平台流量分配机制,间接侵害消费者的公平交易权。淘宝的搜索排序、推荐算法高度依赖商品的综合评分,其中“买家秀”“追评数量”“点赞数”是核心权重指标。当劣质商家通过刷赞获得虚假高评分后,其商品能在搜索结果中占据靠前位置,挤压优质商家的生存空间。优质商家因注重成本控制、真实评价积累,难以在“刷赞军备竞赛”中胜出,最终导致流量向“刷单专业户”集中。消费者在浏览时,看到的往往是刷赞堆砌的“爆款”,而非真正性价比高的商品。例如,某手工匠人制作的实木家具,因坚持真实评价、拒绝刷赞,长期处于搜索结果第三页之后;而同品类的工业化产品因刷赞量达10万+,成为“销量冠军”,消费者在不知情的情况下,可能以更高价格购买质量更差的产品。这种“劣币驱逐良币”的现象,让消费者失去了以合理价格获得优质商品的机会,公平交易权被严重侵犯。

更深远的影响在于,刷赞行为正在消解消费者的选择权,使电商评价体系从“决策辅助工具”异化为“消费陷阱”。当消费者越来越依赖“点赞数”“好评率”筛选商品时,刷赞行为实际上架空了消费者的自主选择能力。心理学研究表明,人在面对海量信息时,倾向于依赖“社会认同”简化决策,而刷赞正是利用了这一心理机制——当某商品显示“10万人点赞”“98%好评”时,消费者会下意识认为“多数人认可=值得购买”,却忽略了这些数据可能全是虚假的。长期来看,消费者会陷入“刷赞陷阱”:即使买到劣质商品,也可能因刷赞营造的“好评如潮”而怀疑自己的判断,甚至误以为是“个人使用问题”,放弃维权。这种“评价失真”导致的自我怀疑,让消费者的选择权从“主动判断”退化为“被动跟风”,最终失去对商品质量的独立鉴别能力。

刷赞行为还潜藏着消费者信息安全风险,为权益侵害埋下伏笔。刷赞产业链通常涉及非法获取消费者个人信息:刷手需要使用真实淘宝账号进行虚假交易,而部分刷赞平台会通过倒卖账号、收集用户购物记录等方式,批量获取消费者的姓名、电话、收货地址等敏感信息。这些信息一旦泄露,可能被用于电信诈骗、精准推销等非法活动,消费者不仅面临财产损失风险,更可能陷入“信息裸奔”的困境。例如,有消费者因参与刷单(刷赞衍生行为),导致个人信息被泄露,随后接到大量诈骗电话,甚至遭遇冒充客服的退款诈骗,最终造成经济损失。这种“刷赞-信息泄露-二次侵害”的连锁反应,让消费者权益在交易完成后仍处于持续威胁中。

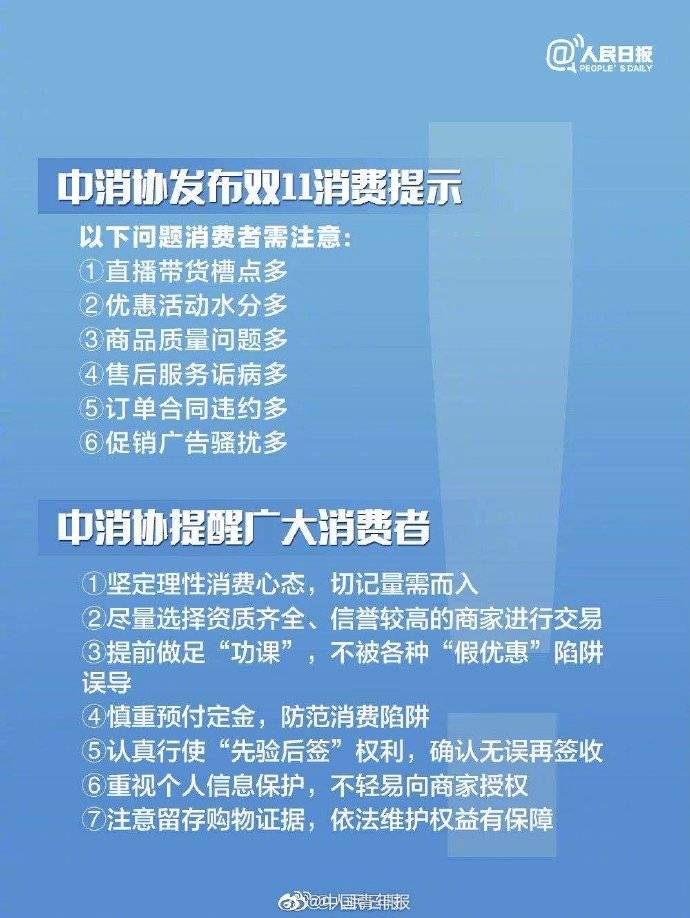

从长期看,淘宝刷赞行为正在透支消费者对平台的信任,破坏双11的消费狂欢本质。双11的核心价值在于“消费者以优惠价格买到优质商品”,而刷赞行为让这一价值承诺沦为空谈。当消费者发现“高赞=高风险”“好评=假话”,平台建立的信任体系将逐渐崩塌。近年来,双11期间“虚假宣传”“货不对板”的投诉量居高不下,背后与刷赞行为脱不了干系——消费者因虚假好评下单,却收到与描述不符的商品,维权过程又面临举证难、周期长等问题,最终对淘宝乃至整个电商行业失去信心。这种信任危机的代价是:消费者可能减少在双11的购物频次,转向更注重真实评价的平台(如小红书、抖音电商),而淘宝若放任刷赞行为,将逐渐失去“消费者首选平台”的竞争力,最终损害的是所有市场参与者的长远利益。

面对刷赞行为的系统性侵害,消费者权益保护需要多方协同发力。平台层面,淘宝需升级算法识别系统,通过AI监测异常评价模式(如短时间内集中点赞、账号行为轨迹雷同等),对刷赞商家实施“降权封号”的严厉处罚;同时,建立“真实评价优先”的展示机制,对标注“已验证购买”“无利益相关”的评价给予更高权重。消费者层面,需提升辨别能力:警惕“好评过于完美”“评价内容雷同”的商品,优先查看带图差评和中评,这些信息往往更能反映真实问题。监管层面,需将刷赞行为纳入《电子商务法》的规制范围,明确刷赞商家的法律责任,对刷赞产业链形成“商家-平台-刷手”的全链条打击。唯有撕开刷赞的虚假面纱,让真实评价回归消费者决策的核心位置,双11才能真正成为消费者权益的“守护者”,而非“收割机”。