双11点赞刷票活动作为电商平台常见的营销辅助手段,近年来在商家拉新、促活环节中被广泛采用,看似为商家带来了短期的流量增长和互动数据提升,但其背后潜藏的多重风险正逐渐成为扰乱电商生态的隐形隐患。这类活动通过诱导用户点赞、投票或刷量,本质上是对平台规则和市场公平性的挑战,其风险不仅体现在法律合规层面,更渗透至商业秩序、用户权益、数据安全等多个维度,亟需引起行业与用户的警惕。

一、法律合规风险:触碰监管红线,面临多重处罚

点赞刷票活动的核心风险首先集中在法律层面。根据《反不正当竞争法》第八条,经营者不得对其商品的销售额、用户评价等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。双11期间,商家通过刷票伪造“人气榜”“投票榜”排名,本质上属于虚构交易、虚增互动数据的虚假宣传行为,一旦被平台或监管部门查处,将面临罚款、商品下架、限制营销活动等处罚,情节严重者可能被吊销营业执照。

此外,刷票产业链中的工具提供者同样存在法律风险。部分刷票软件通过技术手段绕过平台检测,其开发、销售行为可能违反《网络安全法》关于“提供专门用于从事危害网络安全活动的程序、工具”的规定,开发者及运营者需承担相应的民事甚至刑事责任。2023年某电商平台就曾联合警方破获一起刷票软件案,涉案金额超千万元,主犯因提供侵入、非法控制计算机信息系统程序罪被判处有期徒刑,这一案例印证了刷票活动的法律高压线。

二、平台治理风险:破坏公平竞争,侵蚀生态根基

点赞刷票活动对电商平台治理体系的冲击同样不容忽视。电商平台的推荐算法、流量分配机制以用户行为数据为基础,而刷票产生的大量虚假互动会严重干扰数据真实性。当真实用户的浏览、点击行为被刷票数据“淹没”,平台算法可能误判商品热度,导致优质内容因数据劣势无法获得曝光,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。长期来看,这种数据污染会削弱平台生态的健康度,降低用户对平台推荐结果的信任度,最终损害平台的商业价值。

从商家竞争角度看,刷票行为打破了“产品为王、服务致胜”的市场规则。中小商家因资金、资源有限,难以与大型商家在刷票成本上抗衡,若放任刷票泛滥,将迫使更多商家加入“刷量军备竞赛”,增加经营成本的同时,挤压了其在产品创新、服务优化上的投入空间。这种“内卷化”竞争不仅不利于行业升级,更会让双11等促销活动逐渐失去激发真实消费活力的意义,沦为数据泡沫的“秀场”。

三、用户数据安全风险:信息泄露与诈骗陷阱的双重威胁

参与点赞刷票活动的用户,往往需要授权登录第三方平台、提供手机号、甚至支付小额“保证金”,这些操作背后潜藏着巨大的数据安全风险。部分刷票APP或小程序本身就是恶意程序,在用户授权后非法收集通讯录、位置信息、支付记录等敏感数据,或将其打包出售给黑灰产团伙,导致用户面临精准诈骗、身份盗用等风险。

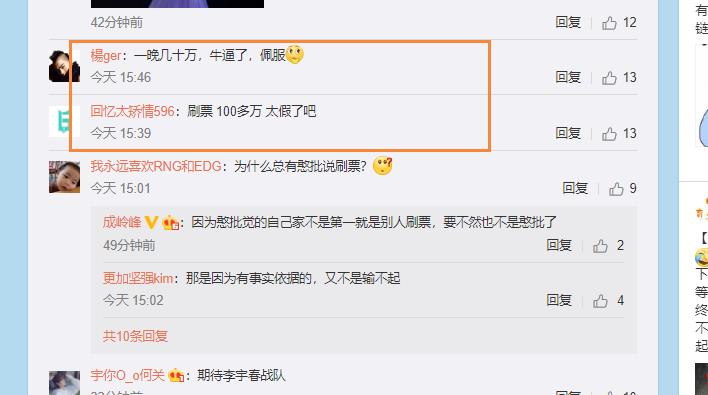

更值得警惕的是,刷票活动常成为诈骗分子的“温床”。例如,以“刷票返现”为诱饵,诱导用户先垫付资金刷票,随后以“系统故障”“未达目标”等理由拒绝返款;或通过虚假中奖信息,骗取用户的银行卡号、验证码,直接盗取资金。据国家反诈中心数据,2023年双11期间,与“刷票兼职”“刷票诈骗”相关的案件同比增长23%,其中不少受害者正是因参与了电商平台的点赞刷票活动而落入陷阱。

四、商业价值虚化风险:短期流量狂欢与长期信任透支

对商家而言,点赞刷票看似能带来短期的“数据繁荣”,实则是一种饮鸩止渴的营销策略。刷票产生的虚假流量无法转化为真实消费,用户参与投票、点赞多为“利益驱动”(如领取小额红包、抽奖机会),而非对商品的真实兴趣。这种“僵尸粉”“无效互动”不仅拉低了用户转化率,还会误导商家对市场需求做出误判,导致库存积压、营销资源浪费。

从品牌长远发展看,刷票行为一旦被消费者识破,将严重损害品牌公信力。当代消费者对数据的敏感度越来越高,若发现商家通过刷票伪造“人气”,会对其产品质量、服务诚信产生质疑,甚至通过社交媒体发起抵制。例如,某美妆品牌曾因在双11活动中被曝出刷票,导致社交平台负面评论激增,双11当天的销售额较预期下滑40%,这一案例表明,虚假数据换来的短期曝光,最终可能以品牌信任的崩塌为代价。

五、社会信任风险:削弱消费信心,扭曲商业伦理

点赞刷票活动的泛滥,更会从微观层面侵蚀社会对电商行业的整体信任。双11作为全球最大的购物节,其核心价值在于通过真实优惠激发消费潜力,而刷票行为让“销量”“人气”等关键指标失去公信力,消费者在购物决策时不得不花费更多成本辨别信息真伪,这种“信任摩擦”会降低消费意愿,削弱电商经济对消费市场的拉动作用。

从更宏观的视角看,刷票行为反映了部分商家急功近利的商业伦理缺失。当“走捷径”成为行业潜规则,不仅会破坏公平竞争的市场环境,更会向社会传递“投机取巧即可成功”的错误价值观,对年轻一代的商业认知产生负面影响。这种伦理层面的风险,比短期经济损失更值得警惕,它关乎商业文明的健康发展,也关乎数字经济的社会根基。

双11点赞刷票活动的风险,本质上是数据时代商业逐利性与规则秩序之间的矛盾爆发。要化解这一风险,需构建“商家自律+平台严管+法律约束+用户觉醒”的多维治理体系:商家需摒弃“数据至上”的短视思维,回归产品本质;平台应升级技术监测手段,提高刷票成本,完善违规惩戒机制;监管部门需强化对虚假宣传、数据黑产的打击力度;用户则需提升数据安全意识,拒绝参与刷票,用真实消费行为投票。唯有如此,双11等电商大促才能真正回归“促进消费、拉动内需”的初心,让流量回归真实,让数据传递价值。