发现刷赞行为后应该如何举报?这一问题已成为维护网络内容真实性的关键环节。在流量经济盛行的当下,刷赞行为通过虚假数据操纵内容传播秩序,不仅误导用户判断,更破坏了平台生态的公平性。作为网络内容的参与者和监督者,掌握科学的举报方法不仅是维护自身权益的手段,更是对健康网络环境的责任担当。举报刷赞行为的核心在于“精准识别、规范操作、持续跟进”,只有将这一流程内化为网络使用习惯,才能有效遏制虚假流量的蔓延。

一、明确刷赞行为的界定:从“疑似”到“确认”的精准判断

举报的前提是准确识别刷赞行为,避免因误判导致无效举报。刷赞通常表现为两种典型模式:一是“机器批量刷赞”,通过自动化软件或脚本在短时间内为同一内容异常集中点赞,点赞时间间隔极短、账号行为高度相似(如新注册无内容、头像统一);二是“人工刷赞群组”,由组织化的账号矩阵进行点赞,这类账号虽具备一定真实用户特征,但内容互动率与点赞量严重背离(如零评论、零转发却获高赞)。

用户可通过平台数据工具辅助判断:例如在内容页查看点赞用户的活跃时间分布,若大量点赞集中在凌晨或非高峰时段,或点赞账号的地理位置、设备信息异常集中,便需提高警惕。值得注意的是,正常用户因内容共鸣产生的点赞通常伴随评论、转发等互动行为,而刷赞行为往往呈现“点赞单一化、互动空白化”特征。精准识别是举报的第一步,也是提升平台审核效率的基础。

二、举报前的证据准备:用“完整链路”提高审核可信度

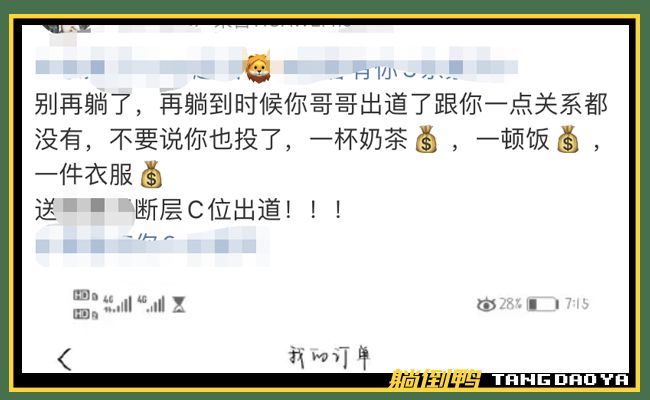

空泛的举报往往难以获得平台重视,系统化的证据收集是提高举报成功率的核心。举报材料应包含“内容链接+异常行为截图+账号特征证据”三大要素:首先,需保存含异常点赞内容的完整链接,确保平台能快速定位目标;其次,对点赞列表进行截屏或录屏,重点标注异常点赞账号的注册时间、最近动态、互动记录等关键信息;若发现刷赞组织线索,还可进一步收集其宣传话术(如“点赞兼职群”“流量包月服务”等聊天记录),形成“内容-账号-组织”的完整证据链。

例如,在某短视频平台发现某视频点赞量异常时,可先通过“点赞用户列表”导出前50条账号信息,筛选出其中注册时间在24小时内、未发布任何作品、头像为默认头像的账号,批量截屏后作为证据附件。证据的完整性和逻辑性直接影响平台对举报的判断,零散的截图或主观描述难以支撑审核结论。

三、分平台举报路径:适配不同机制的“操作指南”

各平台因内容生态差异,举报入口和审核流程存在区别,需掌握针对性操作方法:

社交平台(如微信、微博):在内容页点击“...”展开菜单,选择“举报”选项,进入“内容违规”分类后,勾选“虚假互动”或“刷赞刷量”子项,在补充说明栏粘贴证据材料并提交。微博还支持在“举报中心”通过“账号举报”通道,针对批量刷赞的账号主体进行举证,若涉及商业营销号,可附加“涉嫌虚假宣传”的补充说明。

短视频平台(如抖音、快手):点击视频右下角“...”进入详情页,选择“举报”-“内容问题”-“数据异常”,上传点赞列表截屏及异常账号分析;若发现直播刷赞,可在直播间点击“举报”-“直播互动”-“虚假人气”。抖音近期上线了“流量异常自查”功能,用户可通过创作者服务中心提交数据核验申请,辅助举报证据。

电商平台(如淘宝、拼多多):针对商品评价区的刷赞行为,需在商品详情页进入“评价”板块,找到异常好评后点击“举报”,选择“虚假交易”或“刷单炒信”,并附上该评价用户的购买记录(如无实际购买却留评)截图。电商平台对刷单行为的处罚力度较大,若涉及商家组织刷赞,可直接通过平台“消费者保护通道”提交举报。

内容社区(如小红书、知乎):在小红书笔记页点击“...”-“举报”-“内容不实”-“数据造假”,知乎则在回答或文章页选择“举报”-“作弊行为”-“刷赞”,均需重点说明点赞量与内容质量的明显矛盾。

值得注意的是,多数平台在举报提交后会生成“举报编号”,用户可通过“举报记录”实时查看审核进度,部分平台(如微信)还支持补充证据,若首次举报因材料不足被驳回,可及时补充后重新提交。

四、举报后的跟进与反馈:从“被动等待”到“主动推动”

提交举报并非结束,持续的跟进是确保问题解决的关键。平台审核周期因举报量级而异,一般1-3个工作日内会有初步结果,若涉及大规模刷赞(如单内容点赞量超10万异常),可通过平台官方客服(如企业微信、客服热线)申请加急处理。若举报被驳回,需仔细阅读驳回理由:若因证据不足,应针对性补充材料(如增加异常账号的设备ID、IP地址信息);若因平台规则理解偏差,可查阅《社区公约》中“虚假互动”的具体条款,重新调整举报逻辑。

此外,用户可主动参与平台“举报志愿者”计划(如微博、抖音的“清朗行动”举报通道),这类通道通常具备优先审核权。对于反复出现的刷赞账号,可定期提交批量举报,逐步压缩其生存空间。举报的本质是“用行动投票”,用户的持续监督能倒逼平台优化算法审核机制,例如通过AI识别异常点赞模式、建立“点赞信用分”制度等,从源头减少刷赞行为的发生。

五、举报行为的规范边界:避免“维权”异化为“侵权”

在举报刷赞行为时,需明确法律与道德边界,杜绝“误报”或“恶意举报”。根据《互联网信息服务管理办法》,虚假举报若对他人名誉造成损害,需承担相应法律责任。因此,举报前应确保:一是证据链指向明确,避免因个人喜好对正常互动行为进行误判(如粉丝团集中为偶像作品点赞);二是举报理由客观中立,不附加与刷赞无关的私人诉求(如因竞争对手举报而捏造证据)。

平台也对恶意举报行为采取限制措施,如多次误报的账号将被降低举报权重,甚至失去举报资格。真正的举报应秉持“维护公平”而非“打击异己”的原则,只有规范化的举报行为,才能构建“用户监督-平台治理-生态净化”的良性循环。

刷赞行为的举报,看似是个人与虚假流量的“单点对抗”,实则是维护网络内容真实性的集体行动。当每个用户都能精准识别、规范举报、持续跟进时,虚假数据将失去生存土壤,优质内容才能凭借真实价值获得传播。这不仅是对创作者劳动的尊重,更是对网络公共空间清朗化的守护。在流量与价值的博弈中,每一次有效的举报,都是向“内容为王”的回归迈出的坚实一步。