各种软件刷粉丝刷点赞真的能提升影响力吗?这个问题在内容创作者和品牌营销圈被反复讨论,却始终缺乏一个清晰的共识。当账号粉丝数从几千飙升至十万,点赞量从百次跃升至万次,表面的“繁荣”背后,隐藏着对“影响力”本质的误读。真实的影响力从来不是数字的游戏,而是内容价值与用户信任的沉淀,而刷数据制造的虚假繁荣,终将在平台规则与用户觉醒的双重压力下崩塌。

刷粉刷点赞:一场“数据幻觉”的制造游戏

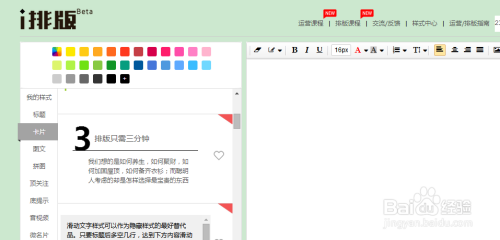

“软件刷粉丝刷点赞”早已形成一条灰色产业链,从几元就能买上千的“僵尸粉”,到可以定制互动率的“刷量套餐”,这些工具通过模拟用户行为、批量注册虚假账号、利用机器脚本点赞,在短时间内制造出“高人气”的假象。某电商平台数据显示,2023年“粉丝增长”“点赞提升”等关键词的搜索量同比增长120%,反映出大量创作者对“快速见效”的渴望。但这种“捷径”本质上是数据注水:粉丝列表中充斥着“头像为默认图片、动态为零的空壳账号”,评论区里“沙发”“支持”等模板化回复连标点都高度相似,这种缺乏真实互动的“数据泡沫”,更像是一场自欺欺人的数字游戏。

真实影响力的核心:从“数字规模”到“价值共鸣”

影响力的本质,是“能引发他人行为改变的能力”——无论是让粉丝因你的内容而购买产品、参与活动,还是让观点被广泛传播、认可。这种能力建立在两个核心基础上:内容价值与用户信任。

内容价值是“影响力”的基石。知识博主通过深度干货吸引精准粉丝,美妆博主凭借专业测评建立口碑,即便是娱乐博主,也需要独特的创意引发共鸣。这些内容能筛选出真正对账号感兴趣的受众,哪怕粉丝数只有几万,但互动率、转化率远超百万的“僵尸粉账号”。比如某垂直领域的科技博主,粉丝12万,但每条视频的评论量稳定在500+,粉丝会主动讨论产品细节、分享使用体验,这种“高粘性粉丝”带来的影响力,是刷数据永远无法企及的。

用户信任是“影响力”的放大器。粉丝关注一个账号,本质上是在“信任”这个账号能持续提供价值。当用户发现账号数据造假,信任会瞬间崩塌:某美食博主曾因刷点赞被扒出“百万点赞视频实际播放量不足千”,粉丝直言“连数据都敢作假,内容还能信吗?”,最终账号活跃度断崖式下跌。这种“信任透支”的代价,远比虚假数据带来的短期“收益”更致命。

短期“收益”与长期代价:数据泡沫的不可持续性

刷粉刷点赞看似能快速“包装”账号,实则暗藏多重风险,且所谓的“收益”往往是镜花水月。

对平台而言,虚假流量破坏了内容生态的健康度。微博、抖音、小红书等平台早已升级算法,通过“粉丝活跃度分析”“互动异常检测”等机制识别刷量行为。2023年某MCN机构透露,其合作的30个账号因刷数据被平台限流,其中80%的账号自然流量下降60%以上,部分甚至被永久封禁。这种“平台反制”让刷数据的投入随时可能打水漂。

对品牌方而言,虚假数据会直接导致营销失效。某快消品牌曾合作一个“百万粉丝”的博主推广新品,实际投放后发现,视频播放量中70%来自机器刷量,真实转化不足5%,最终不仅损失了百万营销费用,更因“虚假宣传”被消费者投诉。如今品牌方越来越注重“数据真实性评估”,会交叉分析账号的粉丝画像、互动质量,甚至通过第三方工具检测“僵尸粉比例”,刷数据的账号早已被列入“黑名单”。

对创作者自身而言,刷数据会陷入“数据依赖”的恶性循环。为了维持表面的“高人气”,不得不持续投入资金刷量,却忽略了内容打磨;当真实数据与虚假数据差距过大,创作者会产生“能力错觉”,反而丧失创作初心。更严重的是,一旦被贴上“数据造假”的标签,即便后续回归真实创作,也难以重建用户信任。

行业趋势:从“流量崇拜”到“价值回归”

随着平台监管趋严和用户理性提升,刷数据的空间正在被不断压缩,行业正在经历从“流量崇拜”到“价值回归”的深刻变革。

平台端,“清粉行动”已成常态。微博2023年累计清理“僵尸粉”账号2.3亿,抖音上线“流量质量分”机制,将互动真实性、粉丝活跃度纳入账号权重;小红书则通过“笔记真实度检测”,对异常点赞、评论的笔记进行降权。这些措施让刷数据的“性价比”越来越低——与其花万元刷粉,不如将资金投入到内容制作中。

用户端,“数据敏感度”显著提升。现在的用户会下意识查看“粉丝中多少是活跃账号”“评论区的互动是否真实”,甚至有专门的“数据扒皮”博主专门揭露造假账号。这种“用户觉醒”倒逼创作者回归内容本质:只有真正有价值的内容,才能在信息过载的时代留住用户。

内容端,“垂直深耕”取代“泛娱乐化”。过去“粉丝数=影响力”的逻辑正在被打破,越来越多创作者选择深耕垂直领域:比如专注“职场穿搭”的小红书博主,粉丝虽只有5万,但每篇笔记都能吸引精准用户咨询合作,单条广告报价可达数万元;而那些试图通过刷数据“做大泛流量”的账号,往往因缺乏核心竞争力,在平台规则变动中迅速被淘汰。

如何真正提升影响力:回归内容与用户的“双向奔赴”

与其在虚假数据的泡沫中消耗精力,不如沉下心打磨内容、连接用户,这才是提升影响力的“正道”。

首先,深耕垂直领域,建立“内容护城河”。选择自己擅长且有市场需求的细分领域,持续输出差异化内容。比如“母婴博主”可以专注“辅食制作”,而非泛泛分享育儿心得;“财经博主”可以解读“普通人如何理财”,而非追逐热点蹭流量。垂直领域的深耕能吸引精准粉丝,形成“内容-用户-粘性”的良性循环。

其次,强化用户互动,构建“信任共同体”。回复每一条评论、发起互动话题、甚至线下见面会,让粉丝感受到“被重视”。比如某读书博主会在评论区发起“共读计划”,组织粉丝线上讨论书籍,甚至将优质评论整理成文章推送,这种“用户共创”的模式,让粉丝从“旁观者”变成“参与者”,信任感自然建立。

最后,拥抱平台规则,优化“自然流量获取”。研究平台算法逻辑,比如抖音的“完播率”、小红书的“关键词布局”,通过优化标题、封面、发布时间等细节,提升内容的自然曝光。同时,合理利用平台工具,比如直播、短视频、图文等多元形式,满足不同用户的内容消费习惯。

各种软件刷粉丝刷点赞制造的“影响力”,终究是一场没有赢家的数字游戏。当平台规则收紧、用户理性回归,那些依赖虚假数据的账号会如沙堡般消逝,而真正扎根内容价值、用户信任的创作者,才能在时间长河中沉淀出不可替代的影响力。影响力不是冰冷的数字,而是有温度的共鸣——当你输出的内容能被需要、被认可、被传播,那些真实的粉丝与点赞,自然会汇聚成照亮前路的光。