在社交平台流量竞争白热化的当下,“名朋刷赞组”逐渐成为行业公开的潜规则,但其真实运作逻辑与长期影响却鲜少被系统剖析。这一现象并非简单的“点赞造假”,而是围绕头部账号、KOL及商业需求形成的复杂服务生态,折射出流量经济时代的数据焦虑与价值异化。

“名朋刷赞组”的核心本质是“精准化流量包装服务”。不同于早期机械刷赞的“无差别点赞”,现代刷赞组以“名朋”为锚点——即聚焦于有一定影响力的社交账号(从腰部网红到明星账号),通过“组”的分工协作,实现点赞行为的“场景化”与“标签化”。这里的“组”并非松散的个人集合,而是包含需求对接、用户资源池、技术执行、风险规避的完整链条:上游对接品牌方或账号运营者的“点赞任务”(如新品预热、话题营销需快速积累互动数据),中游通过“真人用户池”(非纯机器人,而是被激活的社交账号)模拟真实点赞行为(包括浏览、停留、评论等辅助动作),下游通过技术手段规避平台算法检测(如分散IP、模拟点赞间隔、匹配目标受众画像)。其核心逻辑是通过“数据杠杆”撬动平台流量分发机制,即利用社交平台“互动数据越高,越可能推荐给更多用户”的算法偏好,实现“点赞-曝光-自然增长”的虚假繁荣循环。

这种运作模式的底层驱动力,是商业场景对“数据公信力”的畸形依赖。在品牌合作中,点赞量、互动率常被简化为账号价值的核心指标,成为报价谈判的硬通货。例如,一个美妆账号若要接洽护肤品推广,10万+的点赞数据比“内容质量高”这类模糊描述更具说服力。名朋刷赞组恰好填补了这一需求:他们能根据账号调性匹配“高价值点赞用户”(如美妆账号匹配女性用户、奢侈品账号匹配高消费力用户),甚至通过“分时段点赞”模拟自然流量高峰,让数据看起来更具“真实性”。这种服务已形成明码标价的产业链:基础点赞(1元/10个普通点赞)到“场景化点赞”(如配合视频剧情的“情感共鸣式点赞”,单价可达5元/个),甚至提供“点赞+评论+转发”打包服务,价格从数百元到数十万元不等,视账号体量与任务复杂度而定。

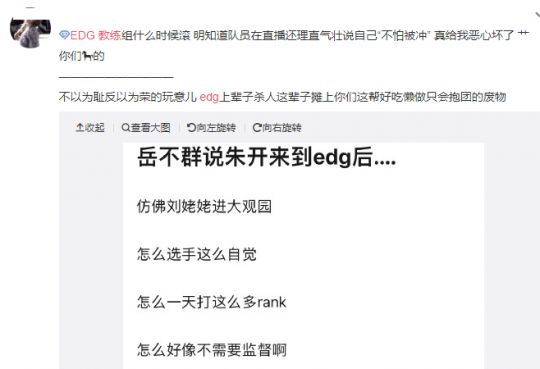

然而,名朋刷赞组的繁荣本质是流量经济泡沫的具象化。其短期价值在于降低“冷启动门槛”——新账号可通过刷赞快速突破平台流量阈值,获得初始曝光;中端账号可通过数据包装维持“头部假象”,避免因数据下滑导致流量断崖。但这种价值建立在“虚假互动”之上,最终反噬账号生态真实性。一方面,平台算法迭代已对“异常点赞”形成精准打击:例如抖音的“啄木鸟系统”能识别同一IP短时间内多次点赞、无浏览行为的机械点赞,微信视频号则通过“用户行为路径分析”过滤掉“非自然互动流量”。一旦账号被判定为数据造假,轻则限流,重则封禁,导致“刷赞一时爽,封号火葬场”的结局。另一方面,用户对“数据泡沫”的敏感度正在提升:当一条视频点赞10万却只有寥寥数十条评论时,用户会本能怀疑数据真实性,进而削弱对账号的信任度。这种“信任赤字”长期积累,会让账号陷入“越刷赞越无人信,越无人信越需刷赞”的恶性循环。

更深层的挑战在于,名朋刷赞组正在倒逼行业价值评估体系的重构。当前,品牌方已开始从“唯数据论”转向“质量+数据”双重考核:不仅看点赞量,更看评论区的用户画像匹配度、互动内容的情感浓度、转化路径的完整性。例如,某运动品牌在合作健身账号时,会优先选择“点赞用户中30%有运动装备购买记录”的账号,而非单纯点赞量最高的账号。这种趋势下,名朋刷赞组的“标签化点赞”开始失效——他们能模拟点赞行为,却无法模拟真实用户的消费决策链路。更重要的是,平台正在通过“去中心化算法”减少对头部数据的依赖:例如小红书的“兴趣推荐”更侧重长尾内容,B站的“一键三连”数据权重低于“完播率”与“弹幕互动”,这些变化都在削弱“刷赞”对流量分配的影响力。

未来,名朋刷赞组可能面临两种演变路径:一是向“灰色合规化”转型,例如通过“用户任务平台”让真实用户为喜欢的内容点赞(类似“点赞赚佣金”),但这类模式易沦为“流量农场”,最终因用户反感被平台取缔;二是彻底消亡,当行业回归“内容为王”的本质,当品牌方与平台共同构建起以“真实用户价值”为核心的评估体系时,依赖数据造假的服务生态将失去生存土壤。

归根结底,名朋刷赞组的兴衰是流量经济从“野蛮生长”到“理性回归”的缩影。它提醒所有社交平台参与者:数据是流量的表象,内容与用户连接才是价值的内核。任何试图通过捷径包装数据的行为,终将在算法的进化与用户的觉醒面前现出原形。真正的“名朋”,从来不是靠刷赞堆砌出来的虚假光环,而是能持续输出价值、与用户建立深度共鸣的内容创作者。