在流量焦虑席卷社交与商务场景的当下,“名片赞代刷”作为一种快速获取互动数据的灰色服务,悄然成为不少个人和企业试图“弯道超车”的工具。然而,这种通过第三方平台批量购买点赞、关注、评论的操作,真的能转化为持续的人气增长吗?其背后隐藏的不仅是数据泡沫,更是对社交生态本质的误读。

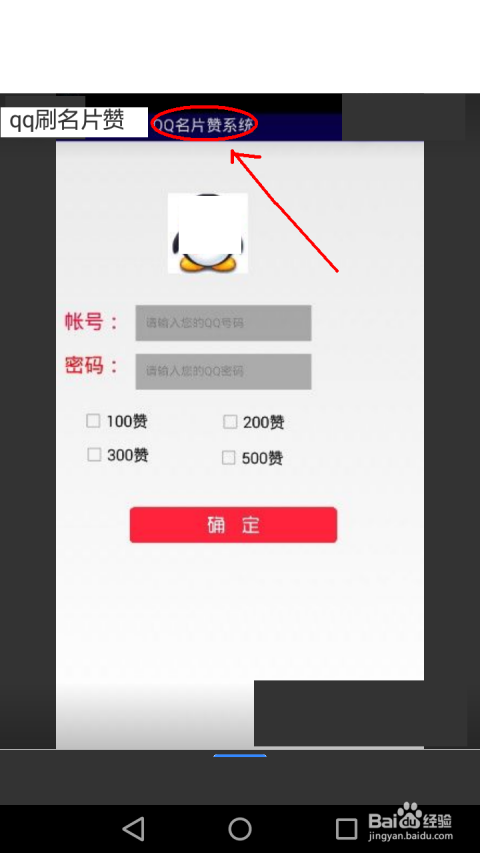

“名片赞代刷”的运作逻辑,本质是利用技术漏洞与人性弱点构建的虚假繁荣。市场上代刷服务的报价低至每千赞几元,通过机器账号、水军群控或“任务互赞平台”,可在短时间内将一个账号的互动数据拉升数倍。例如,某微商从业者花50元购买1万点赞,就能让产品宣传页的“人气值”显得更具说服力。但这种“数据繁荣”建立在非真实用户行为基础上——点赞者既无消费意愿,也无社交连接,只是完成任务的工具账号。这种操作看似解决了“没人气”的表面问题,实则掩盖了内容空洞、用户定位模糊等核心缺陷。

虚假互动与真实人气之间存在不可调和的矛盾。真实人气的基础是用户粘性与情感共鸣,而代刷数据只会让这种基础愈发脆弱。某社交平台曾曝光案例:某美食博主通过代刷将单条视频点赞量做到10万+,但评论区却仅有零星“刷屏式”好评,真实用户互动率不足1%。这种“高赞低评”的异常数据,反而会让潜在用户产生警惕——毕竟,在信息透明的时代,用户早已能分辨出“真实人气”与“数据泡沫”的差异。更关键的是,社交平台的算法逻辑正在进化,其核心指标是“用户停留时长”“完播率”“转发分享率”等深度互动数据,而非简单的点赞量。代刷的“表面光鲜”无法通过算法验证,自然也无法获得平台的流量倾斜。

短期看似有效的“数据捷径”,实则暗藏长期风险。平台对代刷行为的打击力度正持续升级,从人工审核到AI算法识别异常数据,违规账号轻则限流,重则永久封禁。某MCN机构负责人透露,其曾合作的三个美妆账号因长期代刷,在平台“清朗行动”中被批量降权,粉丝量一夜蒸发30%。更隐蔽的风险在于,虚假数据会误导企业决策。某品牌方曾因某产品页“10万点赞”而误判市场需求,投入百万推广,最终实际转化率不足0.5%,这种“数据幻觉”带来的资源浪费,远超代刷服务的成本本身。

更深层次的问题在于,“名片赞代刷”正在侵蚀社交生态的信任基础。社交平台的核心价值在于连接真实用户,而代刷行为通过制造虚假互动,破坏了平台的信任机制。当用户发现“高赞”背后是机器操作,不仅会对单个账号失去信任,更会对整个平台的真实性产生怀疑。这种信任危机一旦蔓延,最终损害的是所有用户的社交体验。正如某互联网分析师所言:“社交平台就像一个大型社区,如果每个人都在‘假装热闹’,社区终将变成一座空城。”

那么,真正提升人气的方式究竟是什么?答案其实回归到社交的本质:价值输出与用户连接。优质内容永远是吸引真实用户的核心——无论是实用干货、情感共鸣还是创意表达,只要能解决用户需求或提供情绪价值,就能自然积累人气。某科技博主坚持每周更新深度测评,即使初期点赞量寥寥,但凭借真实体验和专业分析,半年内粉丝突破10万,且互动率远超行业平均水平。此外,精准的用户运营同样关键:通过社群互动、一对一回复、线下活动等方式,将“泛流量”转化为“忠实用户”,这些人气虽然增长缓慢,但粘性与转化率远非代刷数据可比。

归根结底,“名片赞代刷”是一场自我消耗的数字游戏,它用虚假的“人气幻觉”掩盖了真实的运营短板。在社交生态日益注重质量与信任的今天,任何试图通过捷径获取流量的行为,终将被规则淘汰。真正的提升人气,从来不是数字的游戏,而是价值与信任的积累——这或许才是社交时代最朴素的真理。